“五德終始説是中國戰國時期的陰陽家鄒衍所主張之歷史觀念,與天下的空間觀念構成中國文化重要成分。’五行 朝代’在這一概念中起到了重要作用。五行代表著五種德性,並隨時間循環往返。甚至中國的信仰和方技都受到這一學説的影響。”

五德終始説:中國歷史上的變革觀

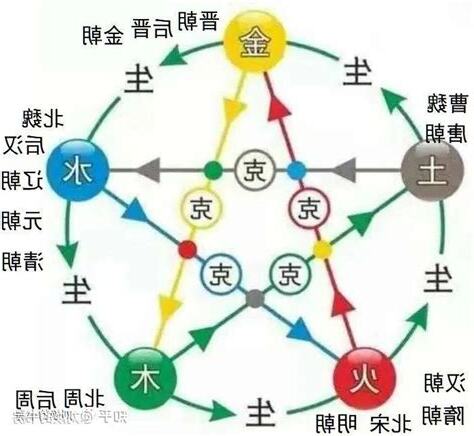

五德終始説,源自戰國陰陽家鄒衍,是對中國歷史變革的獨特解釋。其核心觀點是,歷史上的朝代更替是由五行之德的循環交替所決定。五行——金、木、水、火、土——不僅構成自然界的萬物,也是社會和人類德性的象徵。當某一朝代的五行之德衰微,另一朝代以其相剋之德取而代之,這就是所謂的“革命”。

五德輪替與王朝興替

根據鄒衍的觀點,“五德從所不勝”,即五行之間的相剋關係決定了朝代的更迭。他認為,虞朝土德、夏朝木德、殷朝金德、周朝火德。這意味著每一個新朝代都是以其相剋的德性來替代前朝。例如,周朝因勝金德而取代殷朝。

五行與政治行為

五行論還認為,五行在一年中的不同時節有其盛衰變化,這也應該反映在君主的政治行為中。例如,春季“盛德在木”,君主應該施行慶典和施惠於民,而不應出兵。

五德終始與王朝興衰

鄒衍進一步擴展了五行的概念,將其應用於歷史變革。他認為,自天地開闢以來,歷史上不同朝代的興衰就受到五行勢力的輪流支配。每一個朝代都代表一種五行之德,當這種德性衰弱時,另一種相剋的德性就會興起,從而引發朝代的更替。

五德終始説的影響

在戰國末期,五德終始説成為主流思想,並成為列國諸侯爭霸天下的理論基礎。秦始皇統一天下後,全面接受了鄒衍的理論,自稱“水德”,並以此為依據進行了一系列政治和文化上的改革。

結語

五德終始説是中國古代對於歷史變革的一種哲學解釋,它在中國文化中佔有重要地位,對後世的信仰、方術以及皇朝統治者的自我定位都有深遠的影響。

當中曾經出現五種主要朝代,這些朝代分別是夏、商、周、秦和漢。這五個朝代在中國歷史上扮演著重要的角色。

夏朝是中國歷史上的第一個朝代,相傳由禹建立。夏朝時期,五行理論開始形成。五行包括金、木、水、火和土,這些元素相互影響,主宰著自然界和人類的生活。夏朝也是領導中國的先賢賢能傾囊而出的時期。

商朝是夏朝的後繼者,建立於公元前16世紀。商朝時期,五行理論被進一步發展和應用。商朝的政治組織和經濟體制也相對穩定。然而,商朝最終被周朝推翻,結束了其統治。

周朝是中國歷史上最長壽的朝代之一,分為西周和東周。周朝時期,五行理論得到了更深入的探索和發展。曾經出現許多著名的學術思想家和哲學家,如孔子和老子等。周朝也是當時中國政治、經濟和文化發展的巔峯時期。

秦朝由秦始皇統一中國後建立,是中國歷史上第一個統一的中央集權國家。秦朝除了在政治上有重大的變革外,也對五行理論進行了系統性的整理和歸納。秦始皇下令將不同地區的文字統一為統一的文字系統,這對文化發展起到了重要的推動作用。

漢朝是中國歷史上最為重要的朝代之一,被稱為「漢文化」的代表。漢朝時期,五行理論成為了理解自然和社會現象的基礎。漢朝的文化和科技發展也取得了重大的突破。漢朝的治理模式和制度體系對後世影響深遠。