人與環境的關係是多面向且複雜的,不僅涉及到自然資源的利用,還包括了社會、經濟、文化等因素。在當代,隨著科技的進步和經濟的發展,人與環境之間的緊張關係日益凸顯。如何實現環境保護與經濟發展的平衡,是人類社會面臨的重要挑戰。本文將探討人與環境的關係,以及如何在當代背景下尋找兩者的共存之道。

結論

總之,人與環境的關係不是單純的對抗或互動,而是一個複雜的網絡,包括了經濟、社會、文化和科技等多方面的因素。面對未來,我們需要重新定義這層關係,尋找創新性的解決方案,以確保人類能夠在尊重和保護環境的基礎上繼續發展。

中國文化以其獨特的人間性與漢字特徵,展現了「神聖性與世俗性交滲」、「一元性與多元性並存」的基本特質。然而,要真正理解中國文化,必須深入其內在的實質內容。在此基礎上,「儒釋道」三大思想成為了核心觀照對象,它們共同構築了中國文化的深刻內涵,使得中國文化與其他文化之間形成了顯著的差異性。

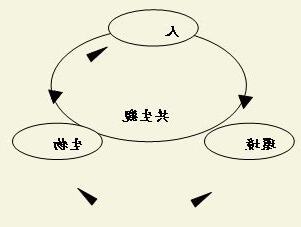

從人類學的研究視角來看,「文化」一詞被廣泛地定義為一個族羣為適應其所處的自然與社會環境而創立的、可代代相傳的行為模式。這種文化模式在很大程度上決定了社會的穩定性和個體的生活形態。當文化不再能夠滿足「人與人」、「人與自然」和「人與超自然」這三個基本關係的需求時,文化變遷就會發生。

在「人與人」的關係層面上,不同文化有各自的主體選擇。以中國為例,強調「家國天下」的連結,縱向上則延伸至三代倫理,而西方則側重兩代倫理,即父母養育子女的天職與子女回報父母的道德義務相對較弱。這種文化差異導致了中西方在社會結構和個人意志上的顯著區別。中國社會具有較強的連結性,從而能夠在面對挑戰時聚合羣體力量,但這種連結也在一定程度上限制了個人的發展空間。

在「人與自然」的關係中,文化差異也體現在對待身體和環境的態度上。中國文化強調生育期的補養和避免冰水,而西方文化則缺乏類似的觀念。印度瑜伽修行者認為過量含血肉食會導致西方人過早老化,但這一觀點並未在西方社會中廣泛接受。這些差異反映了不同文化對於自身和環境的獨特理解。

最後,在「人與超自然」的關係上,人們對生命終極意義的追問促使了宗教、信仰和宇宙觀的形成。不同的文化對於生死、存在的意義等問題有著各自的解釋和觀點。正是這些文化的內在差

中國、印度與西方的文化架構比較

真健康的歷史沿革

《康健》雜誌自1998年創立以來,即致力於引進健康新觀念和趨勢,提升民眾的健康意識。在新冠疫情的影響下,人們對健康有了新的體悟,《康健》因此更加積極地提倡「真健康」,將健康視為一種主動的狀態,而不僅僅是被動地避免疾病。

什麼是真健康?

真健康不只是治療疾病或關注身體健康,而是提倡心理、心靈、社會環境和自然生態的連結與平衡,強調創造全面的健康成果與幸福感。

真健康的歷史沿革

《康健》雜誌自1998年創立以來,即致力於引進健康新觀念和趨勢,提升民眾的健康意識。在新冠疫情的影響下,人們對健康有了新的體悟,《康健》因此更加積極地提倡「真健康」,將健康視為一種主動的狀態,而不僅僅是被動地避免疾病。

真健康的定義

根據世界衞生組織(WHO)於1948年提出的定義,健康不僅是沒有疾病或虛弱,而是身體、心理和社會的完整寧適狀態。此外,1980年代蘇聯學者布赫曼提出的「亞健康」概念,指人們處於健康和疾病之間的第三狀態,這也是真健康概念中的一部分。

健康生活的社會責任

健康不再只是個人的事,而是一項需要集體努力百年的事業。聯合國的「2030永續發展目標」為全球提供了邁向永續發展的框架,而「SDG 12 責任消費及生產」則強調了個人選擇和消費對推動綠色經濟的重要性。

延伸閲讀…

肺癌防治與環境健康

肺癌已成為台灣首要的致命腫瘤,我們必須認知到生活環境和污染對健康的潛在風險。只有當土地健康、環境友善時,我們才能真正維持健康。

健康生活的社會責任

健康不再只是個人的事,而是一項需要集體努力百年的事業。聯合國的「2030永續發展目標」為全球提供了邁向永續發展的框架,而「SDG 12 責任消費及生產」則強調了個人選擇和消費對推動綠色經濟的重要性。

延伸閲讀…

低碳飲食與永續環境

選擇購買本地、當季的食物,不僅對健康有利,還能降低食物運輸過程中產生的碳排放,為永續環境出力。

預防失能失智的關鍵

肌肉鍛鍊不僅關乎身體機能,還對大腦健康有影響。維持肌肉量有助預防失能,而良好的睡眠質量則有助於清理大腦中的廢棄物質,預防失智。

實踐健康生活的策略

通過攝取好油、優質蛋白質、多喝水、接觸大自然、