「佛教五行」是指水、火、木、金、土這五個元素在天地間運行不息的意義。在佛教中,這五行與地、水、火、風四大種有着相通之處,是萬物化育生成的要素。這一概念在我國固有思想中廣泛流傳,不僅在儒、墨、道、法、兵、醫等學派中存在,而且自漢代以後逐漸被運用於人生百般事象。五行又有相生和相剋的兩種含義。自南北朝以來,五行理論逐漸融入佛教中,“提謂經”等經典將其與五戒、嗔破地獄轉業障、出三界秘密陀羅尼法等配合使用。在《大日經疏》卷四中,五行與信、進、念、定、慧等五根相配。另外,五行也指菩薩自行化他的五種行法,即聖行、梵行、天行、嬰兒行、病行。

五行,乃五元運行之義,指的是水、火、木、金、土五種基本元素。這些元素周流不息,構成了宇宙萬物的生成要素。我國古代的儒、墨、道、法、兵、醫等學派均對五行有所闡述。漢代以後,五行學説日益興盛,人們開始將其與生活中的各種事項相匹配。五行之間存在相生相剋的關係。到了南北朝時期,五行學説逐漸融入佛教教義,如在「提謂經」中,五行被用來對應五戒;而在《三種悉地破地獄轉業障出三界秘密陀羅尼法》中,五行則與五字、五佛、五智、五臟相匹配。

在《大日經疏》第四卷中,五行被用來對應信、進、念、定、慧等五根。此外,還有菩薩自行化他的五種行法,這五種行法分別是聖行、梵行、天行、嬰兒行和病行。這些行法出自《大般涅槃經》第十一卷〈聖行品〉,天台宗對此有獨到的解讀,以下簡要闡述其含義:

- 1. 聖行:此乃正行,指菩薩依持戒、禪定、智慧三種正行而修持。戒、定、慧三行是達到聖境的關鍵,因此得名聖行。

- 2. 梵行:梵即清淨,指菩薩對空與有兩邊均無染著,心念清淨。以此清淨之心,運行慈悲,拔除眾生苦難,與眾生分享喜樂,故稱為梵行。

- 3. 天行:天指的是第一義天,即天然之理。菩薩由此天然之理而成就微妙的行持,故名天行。

- 4. 嬰兒行:用嬰兒來比喻人天小乘。菩薩以慈悲心,示現與人天、聲聞、緣覺相同的小善之行,故名嬰兒行。

- 5. 病行:病是指煩惱業苦。菩薩以平等心,運行無緣大悲,與眾生同病相憐,示現煩惱病苦之相,以此化導眾生,故名病行。

在五行配對上,別教和圓教有其不同之處。別教中,聖行是地前的自行修行,梵行是地前的化他之行,天行是地前的內證功夫,嬰兒行是地上菩薩的應善之用,病行是地上菩薩的應惡之用。這五種行門前後分明,互不相融,稱為別五行或次第五行。圓教中,聖行、梵行是住前的行門,天行、嬰兒行、病行則是向上的行門。這五種行門不是隔絕的,而是相互融合,一心圓滿具足,修性和解脱不相分離,即一即五,即五即一,既不一也不異,是一種不可思議的行持,稱為圓五行、一五行、一心五行、不次第行、如來行。

另外,《大乘起信論》中提到的五種菩薩行門,即施門、戒門、忍門、進門、止觀門,又稱五門修行,也是修行的重要方法。

佛教五行是指在佛教中所講的五個基本元素,它們分別是金、木、水、火和土。這五種元素在佛教中象徵著宇宙萬物的基本屬性和相互作用。佛教認為,宇宙中的一切都是由這五種元素組成的,它們之間的變化和平衡影響著一切生命的存在。

金象徵著堅強、剛硬和堅定的力量。在佛教中,金代表著智慧和智力的力量,它是思考和分析的基礎。

木象徵著生命力、成長和活力。在佛教中,木代表著生命的力量和能量,它充滿著無限的傳播和生長的潛力。

水象徵著變化、流動和柔軟的力量。在佛教中,水代表著慈悲和同情心,它是與他人連結和交流的基礎。

火象徵著能量、熱情和激情。在佛教中,火代表著動力和執行力,它是引發行動和改變的源泉。

土象徵著穩定、可靠和實質的力量。在佛教中,土代表著穩定和培養的力量,它是提供支持和安全感的基礎。

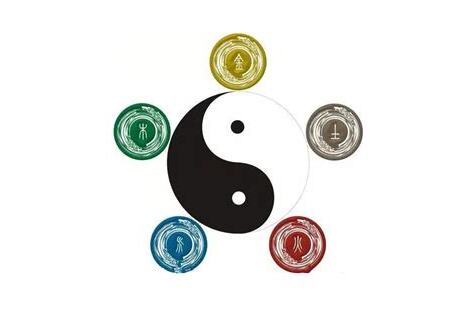

五行相生相剋

在佛教中,這五種元素之間存在著相生和相剋的關係。相生是指一種元素能夠促進另一種元素的生長和發展,而相剋則是指一種元素能夠剋制另一種元素的力量。

金能夠生成水,水能夠滋潤木,木能夠產生火,火能夠生成土,土能夠製造金。這種相生的關係使得宇宙能夠保持平衡和和諧。

然而,相剋的關係也同樣重要。金能夠剋制木,木能夠剋制土,土能夠剋制水,水能夠剋制火,火能夠剋制金。這種相剋的關係保持著宇宙中的秩序和平衡。

五行在佛教寺廟和修行中的應用

在佛教寺廟裡,五行元素常常在建築和佛像的設計中得到體現。寺廟的建築和裝飾通常會選用符合五行特性的材料,以保持宇宙的平衡。此外,寺廟的修行主要是通過禪坐和冥想來達到心靈的平衡和和諧,這也與五行元素的平衡和相互作用密切相關。