佛教派別在亞洲歷史和文化中佔有重要地位,各派別的教義和實踐對當地社會產生了深遠的影響。

漢傳佛教的源起

佛教大約從漢朝開始從印度經西域傳入漢地。初期主要是引進並翻譯佛經。

部派佛教的歷史演變

在學術研究和大眾評述中,常見將由教義和修行方式差異導致的不同的宗派,按各歷史時期,各地理位置,混在一起然後再作出的劃分,比如上座部佛教又稱南傳佛教,大乘佛教又稱北傳佛教、漢傳佛教,以及密乘佛教又稱金剛乘、藏傳佛教。這些劃分帶來了混亂,讓不同概念上的宗派常常被等同混用。比如,雖然實際上他們之間是有區別的,例如「南傳佛教」、「上座部佛教」常被大乘信徒貶低為「小乘佛教」,但上座部佛教認為「大乘」「小乘」這些名詞不是佛説。大乘經典描述上座部佛教為只有聲聞乘,而上座部佛教依據的巴利三藏包含了聲聞菩提、闢支菩提、三藐三菩提(佛菩提)。「大乘佛教」、「北傳佛教」、「漢傳佛教」也常常被等同混用。「金剛乘」、「密乘」、「密宗」、「藏傳佛教」也是如此。這種混淆也加深了不必要的宗派之間矛盾。現代學術界從佛教史研究的角度對這些名詞概念進行了辨析釐清。

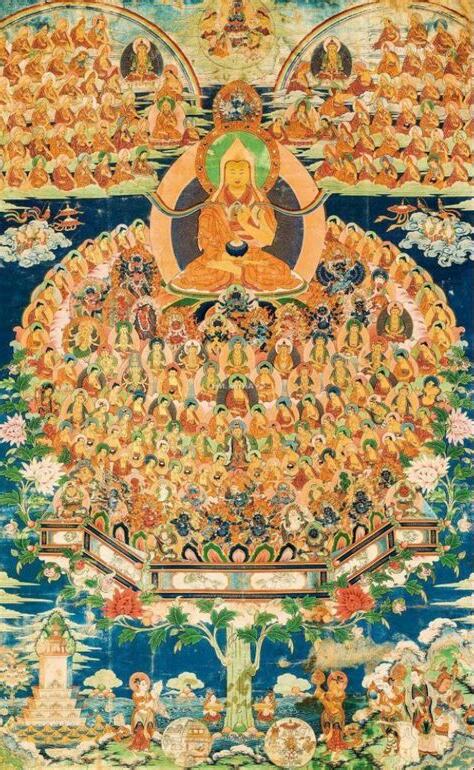

由於社會政治、宗教競爭及其他一些原因,佛教自12世紀後在印度本土滅絕,現有佛教按地理位置上的最早劃分為南傳與北傳之劃分,現在普遍用南傳佛教,漢傳佛教和藏傳佛教來作劃分。北傳佛教主要由北方經絲綢之路向中亞、中國、朝鮮半島以及日本等國傳播的佛教流傳稱為北傳佛教,形成北傳佛教,其經典多為梵文、各種中亞文字和中文。北傳佛教現在分為漢傳佛教和藏傳佛教。

學術

佛教的發展歷史

漢傳佛教的源起

佛教大約從漢朝開始從印度經西域傳入漢地。初期主要是引進並翻譯佛經。

從上座部到大乘佛教

在第一次分裂後,上座部與大眾部內部又分出了更多的派別。大乘佛教思想約在公元2世紀發展出,對部派佛教的理論化和教條化提出挑戰,強調「探求佛陀的本懷,放棄枝末問題」。大乘佛教與部派佛教在教義上存在分歧,部派佛教信徒堅持自己的傳統。

中觀學派的興起

中觀學派,也稱空宗,在公元2世紀由龍樹創立,以《中論》為根本依據。該派認為世界上的事物都是相對的、依存的關係,沒有不變的實體或自性。中觀學派的經典《中論》等在5世紀傳入中國,對漢族地區的三論宗以及天台宗、禪宗、華嚴宗等產生影響。龍樹被稱為「八宗共祖」。

瑜伽行唯識學派的建立

瑜伽行唯識學派,也稱有宗,在公元4世紀由無著創立,以《瑜伽師地論》為根本依據。該派認為一切事物都是由精神總體——識所變現,提出「三界唯心」、「萬法唯識」,以及「五位百法」的理論。唯識學派在唐朝時依玄奘翻譯的《成唯識論》建立了法相宗。

淨土宗

淨土宗因其不強調深奧的教義和密集的禪修,而是提倡通過唸佛和行善來達到往生西方極樂世界的目的,因此在歷次法難中也能夠保持相對的獨立和影響力。淨土宗的修行人相信,只要通過信仰和持誦佛號,並且行善積德,就能夠在死後往生阿彌陀佛的淨土世界,從而得以修行成佛。淨土宗的簡單易行,使得它在中國社會廣為流傳,影響深遠。

延伸閲讀…

佛教_宗教概況 – 中國政府網

佛教派別- 維基百科,自由的百科全書

密宗的發展

密宗在印度分為初期、中期和後期。密宗在理論上與大乘佛教三個主要學派都有關係。

| 宗派 | 創立者 | 主要思想 | 經典 |

|---|---|---|---|

| 淨土宗 | 善導大師 | 專修往生阿彌陀佛淨土法門 | 《無量壽經》、《觀無量壽經》、《阿彌陀經》、《往生論》、《普賢行願品》、《大勢至菩薩唸佛圓通章》 |