南宋之際,鄧元禎等四元祖為尋福地,遊歷各地。鄧元禎與其子鄧從光循水至屏山,見其勢如毛蟹,前有碧水,左有龍尾坑匯流,背倚屏山嶺,形勝之佳,乃定居之。日後,鄧從光公安眠於坳頭山之「狐狸過水」吉穴。屏山鄧氏漸發展為「三圍六村」,即上璋圍、橋頭圍、灰沙圍、洪屋村、坑頭村、坑尾村、塘坊村、新村及新起村。鄉民言,屏山之地形,恰似毛蟹局,屏山嶺為元格,左右山勢環抱,遠觀如琴台朝山,青山為旗,雞柏嶺為鼓,前有巨塘,左水蜿蜒,流向後海灣。

南宋之際,鄧元禎等四元祖為尋福地,遊歷各地。鄧元禎與其子鄧從光循水至屏山,見其勢如毛蟹,前有碧水,左有龍尾坑匯流,背倚屏山嶺,形勝之佳,乃定居之。日後,鄧從光公安眠於坳頭山之「狐狸過水」吉穴。屏山鄧氏漸發展為「三圍六村」,即上璋圍、橋頭圍、灰沙圍、洪屋村、坑頭村、坑尾村、塘坊村、新村及新起村。鄉民言,屏山之地形,恰似毛蟹局,屏山嶺為元格,左右山勢環抱,遠觀如琴台朝山,青山為旗,雞柏嶺為鼓,前有巨塘,左水蜿蜒,流向後海灣。

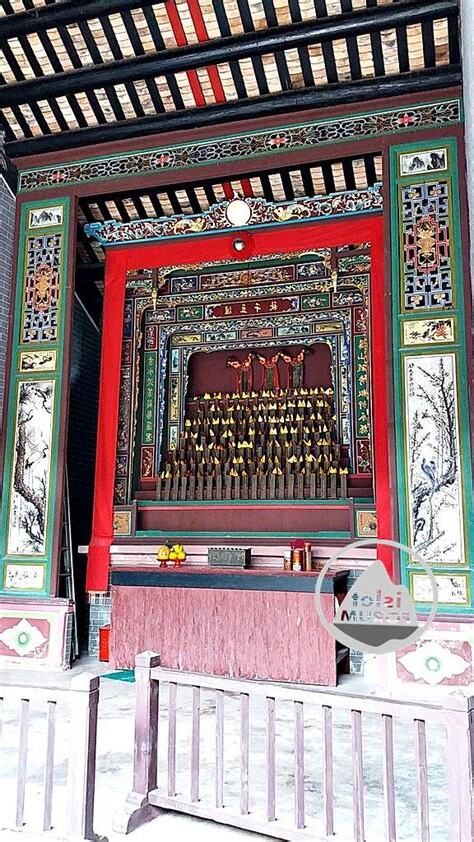

屏山鄧氏宗祠屏山鄧族擁有八百年的歷史,其風水格局被視為鄉民智慧的結晶,據信這樣的佈局能夠保佑家族人才輩出。

光緒二十年(1894年),甲午戰爭的失利迫使清朝政府與日本簽訂《馬關條約》,不僅需賠償巨額款項,還割讓了台灣與遼東半島。此舉引發列強在中國的勢力爭奪,包括香港的擴界。1898年簽訂《展拓香港界址專條》,次年清朝派出王存善與香港輔政司駱克進行勘界,並簽訂《香港英新租界合同》。1899年3月初,駱克通知新界居民繳驗土地印契,並提出加税。3月27日,梅軒利率領警察到大埔運頭角附近的小山丘搭建警棚以接收新界。翌日,梅軒利與屏山父老商討警署選址,卻遭到強烈反對。

4月3日,鄉民以破壞風水為由,包圍巡視警署搭建情況的梅軒利,當晚更將警棚燒毀。面對反抗,香港政府計劃在新界的東西兩區各設一座臨時警署,其中一座擬建於屏山埔滘山(蟹山),並策劃軍事鎮壓。當時,屏山鄧氏族人主導成立「太平公局」,聯合其他新界鄉約,如達德約,籌集資金、購置武器、組織壯丁進行抗英活動。然而,義士們最終未能戰勝英軍,傷亡慘重。為了紀念這些抗英英雄,1933年屏山達德約集資修葺達德公所,並在公所旁設立「英勇祠」及「慰寂祠」,立碑紀念這些為保家衞國而犧牲的先烈。

屏山鄧氏一支早於宋代已定居在香港新界一帶,其族人對於當地的歷史和文化有著深遠的影響。根據族譜記載,鄧氏家族可以追溯到北宋初年的鄧漢黻,他在吉安府吉水縣白沙鄉出生,並在熙寧二年(1069年)中進士,被授予廣東陽春縣縣令。鄧漢黻在擔任縣令期間,遊歷了香港屯門、元朗等地,並因當地的風土人情和自然美景而留戀,最終在崇寧三年(1103年)定居於岑田,即今天的錦田。

鄧符協,鄧漢黻的第四代孫,也是鄧氏家族在新界的另一位重要人物。他在宋徽宗時期官至承務郎,並在江西贛州擔任縣令。在金人南侵的建炎三年,鄧符協起兵勤王,並在路上救下了宋高宗的女兒趙氏皇姬。為了報答鄧符協的救命之恩,宋高宗將趙氏皇姬許配給了他的兒子鄧惟汲(鄧自明),兩人育有四子:鄧林、鄧杞、鄧槐和鄧梓。

鄧梓的後人鄧壽祖在元代為官,之後與子孫重返岑田定居。鄧壽祖的後代中,包括了鄧處安、鄧敬安等人,他們的後代進一步繁衍,形成了今天香港新界鄧氏的五大房。其中,鄧元禎一族是屏山系,而鄧元亮一族則是錦田系的支派,他們的分支遍佈香港東莞等地。

屏山鄧氏對該地區的發展貢獻良多,他們不僅建立了力瀛書院,傳播知識,

錦田鄧族的歷史

錦田鄧族歷史悠久,可追溯至洪儀祖的後代。洪儀祖的兒子鄧洪贄(號白馬)和鄧洪惠(號西園)在明朝中葉時期從錦田遷徙至廈村東頭裏和西頭裏定居,後來人口逐漸繁衍。鄧洪贄的後代主要分佈在三個村莊:東頭村、羅屋村和巷尾村,以及新生村和輞井村。而鄧洪惠的後代則分散在祥降圍、新圍、錫降圍、錫降村、新屋村和紫田村。這一時期,廈村鄧氏家族在當地建立了一個稱為「廈村市」的市場,作為村民進行貿易的地方。

延伸閲讀…

屏山鄧氏- 維基百科,自由的百科全書

新界鄧氏- 維基百科,自由的百科全書

延伸閲讀…

屏山文物徑- 古物古蹟辦事處

新界鄧氏

龍躍頭鄧族的發展

另外,鄧林後人鄧季琇(號松嶺)在元朝末年移居龍躍頭凹下,並逐漸發展成為「五圍六村」。所謂的「五圍六村」包括老圍、麻笏圍、永寧圍、東閣圍(或稱嶺角圍)、新圍(或稱覲龍圍),以及麻笏村、永寧村(或稱大廳)、祠堂村、新屋村、小坑村和覲龍村。這些村莊都是由鄧季琇的後代所建立。