與馬爾達西那提出的AdS/CFT對偶特例相呼應,全像原理在1997年浮出水面。這項性質首次由胡夫特構思,後經蘇士侃演繹出弦論應用的版本,融合了胡夫特和索恩的發現。

索恩在1978年的論述中,將低維弦論的描述與重力的自發產生聯繫起來,被視為全像原理的先驅。布索更進一步指出這項原理,強調宇宙學全像原理在數學上仍有待驗證。

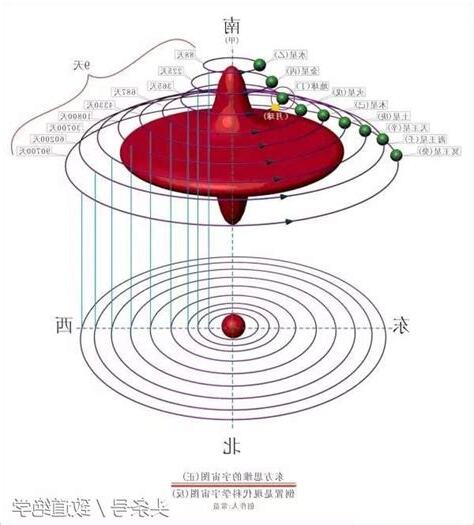

換言之,全像原理暗示我們所見的宇宙只是真切實體的投射。從廣闊的視角來看,宇宙被描繪為呈現於宇宙學視界上的二維訊息架構,而我們日常所感知的三維空間僅是巨觀尺度和低能量的有效表述。

Markdown格式

| 特性 | 描述 |

|—|—|—|

| 全像原理 | 一個空間的性質可編碼在其邊界的性質 |

| 阿德斯/共形場論對偶 | 全像原理的特例 |

| 索恩的低維弦論描述 | 重力自發產生 |

| 宇宙學全像原理 | 宇宙投影於宇宙學視界 |

| 日常感知的空間 | 巨觀尺度和低能量的有效描述 |

全息論:宇宙大統一理論

全息論是一種科學理論,認為一個物體的本質存在於比其本身更小的層級中。換句話説,全息論認為每個部分都包含整體的資訊。

全息圖像就是全息論原則的一個實際應用。全息圖像是一種三維影像,可以從任一角度重現物體的完整影像。全息圖像上的每個點都包含物體的整體資訊,即使全息圖像被切成小塊,每個小塊仍能重現整個物體的影像。

全息論在物理學、生物學、意識研究和靈性領域等領域都有廣泛的應用。在物理學中,全息論被認為是統一場論的一個可能候選者,該理論試圖解釋所有已知的物理力。在生物學中,全息論被用來解釋生物體如何從其 DNA 儲存所有必要的資訊來發育。在意識研究中,全息論被用來解釋意識如何可能是大腦中相互關聯的神經元模式的結果。在靈性領域,全息論被用來支持宇宙是一個統一體的觀念,所有事物都是相連的。

全息論在不同領域的應用

| 領域 | 應用 |

|---|---|

| 物理學 | 統一場論候選 |

| 生物學 | 解釋生物體發育 |

| 意識研究 | 解釋意識的性質 |

| 靈性領域 | 支持宇宙統一體觀念 |

全息論論證

支持全息論有幾個主要論證:

- 非局部性:量子物理學實驗表明,兩個相隔很遠的粒子可以瞬間對對方產生影響。這表明空間和時間可能不是我們想像的那樣。

- 纏結:兩個粒子可以以這樣一種方式相關聯,以至於如果我們改變其中一個粒子的狀態,另一個粒子的狀態也會立即改變。這表明粒子之間可能存在比我們認識到的更深的層次的連接。

- 意識的本質:意識似乎無法侷限於大腦。臨死體驗和瀕死體驗報告表明,意識可以在沒有身體的情況下存在。

- 宇宙的統一性:現代物理學表明,宇宙是由一堆相互關聯的場組成的。這表明宇宙可能比我們想像的更統一和相互聯繫。

全息論的影響

全息論是一個具有深遠影響的理論。如果被證明正確,它將徹底改變我們對宇宙、生命和意識的理解。它可能有助於我們瞭解統一場的本質、意識是如何運作的,以及我們在更大的宇宙計劃中所扮演的角色。

延伸閲讀…

全息理論_百度百科

全像原理- 維基百科,自由的百科全書