您使用本「我要留言」服務進行撰述、編輯發佈,即視您瞭解並所撰述、編輯發佈文字內容,若您不同意,應停止使用本服務。

過去有關「香」討論歸到民俗或人類學範疇,政治人物關切。

近來於環保議題發酵,焚香否,成為一種政治議題。

從文物發展歷程,若沒有了香,作為承香火載體香爐,沒有存在,遑論台灣有那麼多造形優美的傳世陶瓷、金屬、石質、木質材質香爐了。

焚香具有個人願望傳達神明作用,如《尚書》:「治馨香,感於神靈,焚香降神。

」而《道教燃燈儀》亦云「香者,傳心達信,上達神靈。

」廟宇靈驗,「香火鼎盛」一詞描述,其中承載香火器便是香爐(incense burners)。

[2]後一類是金爐,而這類爐具因造形與天公爐相近,誤解成天公爐。

今所謂爐具,古人宗廟祭器之。

」而宋代范成大〈古鼎作香爐〉提及「雲雷縈帶文章,子子孫孫永奉。

勒銘成底事?如今流落管燒香。

」所指便是鼎彝造形香爐事。

香爐陳設於儀式場合,是祭祀活動中心,是儀式得以發生完成可能依憑。

祭祀過程中,信眾禱告,而爐具上飾龍紋、鳳紋或麒麟紋,複出現於祭器中心部位,透露出圖像上以統來讓信徒產生崇敬心理,透過薰香產生異於凡俗氛圍,同時加強了信眾精神信仰。

因此,香爐神聖性是來自它宗教場所儀式脈絡中角色,它意涵必需空間脈絡儀式脈絡中方能得到充份解釋。

雖然爐具形制多樣,但祭祀對象,上可分成「神佛」與「祖先」兩大類。

祭祀祖先香爐祖先爐,是遷台漢人廳堂祭祀祖先爐具,稱「公媽爐」。

「公媽」係閩南語,是歷代祖先意,置於漢人廳堂祖先牌位前。

其材質錫主,陶、瓷、木或銅。

造形上,或有認為祖先爐採帶耳方形四造形;[1]然而,實際上祖先爐造形限方形,圓形者少數。

因廟宇不使用祖先爐,故下文撰。

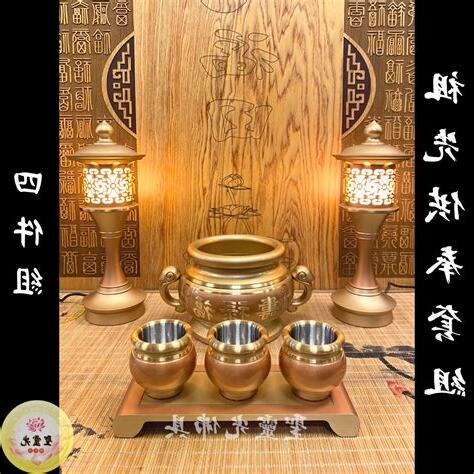

祭祀神佛爐具使用於寺廟,主要可分成三類:一類是「天公爐」,體形,卧於廟宇入門;第二類是「神明爐」,説爐,置於供桌上,形體;第三類是「燻爐」,神明爐之前,形體。

此外,尚有一類柄香爐。

[2]後一類是金爐,而這類爐具因造形與天公爐相近,誤解成天公爐。

認為,香爐燻爐異是供奉對象和使用香種外,香爐作開敞式,無蓋,而燻爐則附鏤空蓋,封閉式。

[3]然而,實際上許多燻爐未附蓋,排除製作時未附,因此燻爐主要其擺放位置、尺寸、造形與燃香種類作為區隔。

所燃香種,今日台灣民間天公爐、神明爐祖先爐多半使用線香,而薰爐檀香或香環主。

天公爐於祭拜玉皇大帝專屬爐具,它不只出現道教廟宇中,佛寺或齋堂會放置天公爐。

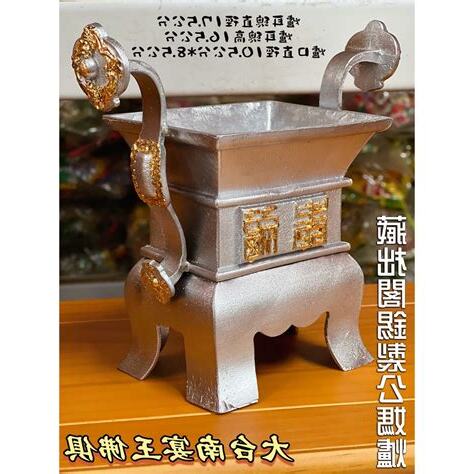

普遍來説,天公爐造形三圓鼎者,但有少數呈方體造形。

顯示玉皇高無上地位,寺廟天公爐不僅尺寸,並以「鼎」形以示、。

位置上,多半置於廟宇三川門外或拜庭內。

[4]信徒進廟宇正殿前需先向外朝拜,以示其神格。

民間所用「天公爐」尺寸,器兩側提耳可作為吊掛門口處。

增田福太郎指出,漳州人會「三界公爐」代替天公爐,這是因為過去天公是不能禮拜,因此禮拜地位於天公三官大帝。

[5]材質方面,天公爐有石、銅鐵,早期石爐主,並雜有鐵爐;民國60、70年代後銅質見,香火鼎盛寺廟中銅質天公爐數噸。

天公爐爐身正面飾雙龍搶珠紋,兩側爐耳作相呼應之升龍或降龍造形,現代製品則往往於其上搭建亭蓋,避免下雨時淋濕香火。

有銘文方面,正面鑄以寺廟名稱,名稱兩側有製造年款贊助者姓名,器座處見有鑄造工廠名稱。

台灣日治時代以前大型金屬爐,存者多屬鐵質,銅質者稀有,大半融鑄利用。

鹿港祖宮沖天耳乳爐,口徑11、8公分。

延伸閱讀…

爐身正面有四蝠,圍繞壽字紋,係取「賜福」諧音。

爐口鑄有「廣福宮」陽文字體,爐身正面肩部有「天上聖母」;另左右兩側奔有「昭和十三年」、「歲次戊寅立」,背面見陽刻「西螺街」、「正主事 詹福壽、副主事 廖學昆仝扣」、「台北高砂株式會社」字樣。

這顯示台灣日治時代天公爐生產者是「高砂株式會社」為大宗。

南瑤宮土地公神像前民國42年天公爐、鹿港天后宮後殿民國53年之天公爐,或是鹿港龍山寺民國67年銅質天公爐,屬後續發展之種類。

這類造形流行於國民政府遷台後,本地鑄銅工業發達後,許多廟宇多流行此類天公爐。

神明爐是寺廟內祭祀神佛爐具。

《台灣民俗文物辭彙類編》,傳統民間有天圓地方觀念,因此圓形爐是於祭祀天神,如三官大帝、玄天上帝,而方爐祭祀地祇神聖賢神,如媽祖、關公、土地公。

[6]然考察所見,這種神明性質而採圓或方之作法其實並不明顯。

普遍來説,神明爐形制上有四方爐、三圓爐、無足方爐、多稜或規則造形,材質上天公爐多樣,有石、銅、鐵、錫、瓷、陶、磚、木。

爐耳作雙龍或雙獅造形,此「獅」即龍生九子中喜愛煙「金猊」。

燻爐稱「淨爐」,其造形圈簋或三鬲主,製作時附蓋,但多半佚失。

材質方面,銅、錫大宗,見有木、瓷。

部份燻爐底部見有「大明宣德年製」或「宣德年製」之款,故坊間稱「煊爐」。

在台灣見者多半晚於清代,國民政府遷台後有「宣德年款」銅爐生產。

鹿港祖宮沖天耳乳爐,口徑11、8公分。

延伸閱讀…

鹿港祖宮沖天耳乳爐,口徑15、10公分。

普遍來説,石燻爐情形,而鹿港天后宮傳世石燻爐,不僅功能,透過落款可知係昭和14年(1939)蔣馨家族獻天后宮文物。

[7]於他承造了天后宮三川殿石雕工程,故應是工程結束後琢造該香爐,並獻給鹿港天后宮以示。

該件石香爐雕刻緻,全器集石雕技術中淺浮雕、圓雕陰刻於一器,遠觀以為是木雕,是器耳仙人高浮雕造形而崩裂,困難,係石雕香爐中精品,是目前台灣傳世石香爐中,工藝技法一件文物。

金爐稱「金鼎」或「金亭」,其造形有仿青銅鼎造形「金鼎」,是作圓筒三盤口造形,另一種是仿建築造形「金亭」兩種,其功能是作為祭祀活動中用以盛燒紙質器具。

早期台灣廟宇以此類容器承紙焚燒時,需耐,鐵製作;磚砌成亭狀,故稱金亭,近年有水泥或鏽鋼材質製作。

關於香爐功能,坊間祭祀對象區分成天公爐、神明爐、燻爐公媽爐之外,下文透過「神聖世俗」、「儀式性」與「臨場」角度,試圖提出香爐宗教意涵產生可能原因。

法國人類學家塗爾幹(Emile Durkheim, 1858-1917)《宗教生活基本形式》(The Elementary Forms of the Religious Life, 1915)指出,所有人類社會其基本環境中隔出一個部份,使成為領域,如廟或神殿,作為日常生活空間區隔開來,並藉由神聖世俗對立交互作為,而達到建立社會秩序規範、整合社羣目的。

此過程中許多儀式器物同時會神聖化,與其它日常用品區分,地加以崇拜或保護。

[8]本文所討論爐具便是位於神聖空間(廟宇)中神聖化器物。

廟宇中,神像香爐視為具神聖性質。

如《天妃顯聖錄》中有相關記載:宋哲宗元符初,蒲南六十里地名曰楓亭,其溪達海,係南北通津。

戊寅,潮長時,水漂一銅爐,寶色燁然,溯流而至。

鄉人觀者如堵,鹹嘖嘖稱奇。

眾下水取而藏之,是夕,楓人同得夢雲:「我湄神,爾一鄉造福。

」相傳異其事,爰備香花奉銅爐錦屏山下,草搆數椽祀焉。

禱祝者。

[9]筆者訪問廟方實地考察可知,爐具有關禁忌為:一、香爐不能尺量,否則會退神(神性消失),但可以紅線量後再移到尺上丈量;二、女性不得任意接觸香爐,是月事來時;三、爐和神像一樣需用七寶開光;四、寺廟中護身符應爐過火後,方獲得神明靈力,具有庇祐功能。

然而,塗爾幹雖指出了人類社會二元對立象徵系統作為分類基礎,他注意到神聖事物本身因其「物質性」才能讓神聖性得以依憑。

林瑋嬪透過漢人如何賦木雕神像神性,認識到物質不只是因為其社會既定象徵系統,是因為它「物性」與「儀式性」問題。

神像擁有化具象兩個主要象徵過程是「化」(embodiment)與「地或定著一地」(localization)。

[10]化賦予神形體,安金身過程,而地化某村神祇。