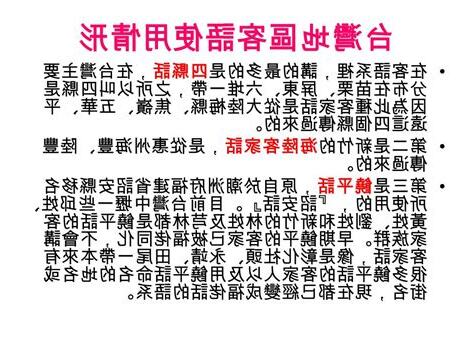

客家劉氏

劉姓作為中國大姓,其歷史悠久,淵源流長。客家劉氏便是其中一支龐大的分支,傳承悠久,人口眾多,在海外更是分佈廣泛,是劉姓家族中開拓精神最為活躍的族系。

源流考證

根據《劉氏族譜》記載,客家劉氏始祖為帝堯,受封於唐,後又封為陶侯,故其稱謂為陶唐氏。其第九子源明公受封於劉邑,子孫遂以邑為氏,故為劉氏之始祖。再傳18世至夏朝累公,相傳其出生時手掌有特殊掌紋,形似「⒗邸倍」,故名劉累。累能擾龍,輔助夏王孔甲,後因治水有功,封為「御龍氏」。

遷徙與發展

商高宗武丁時期,劉氏徙封豕韋。隨後,劉氏世代居住山西、山東等地,歷經夏、商、週三朝。至春秋戰國時期,劉氏已傳衍59代,其支系越發繁茂。六十七世璋秀公由秦遷居江寧(今南京),七十二世恩盛公則遷居彭城沛郡豐邑。秦末,劉邦(劉氏75世祖)創立漢朝,自此劉氏家族興盛無比。漢朝建立後的18代中,共傳24帝,延續426年。漢光武帝劉秀更是大封同姓,以鎮天下,一時之間,劉氏家族迅速傳播至長江南北,成為顯赫名門。

入閩始祖

東漢末年,客家劉氏94世祖劉備(玄德)建立蜀漢,並遷居成都。其子劉永後出任魯王,後改封甘陵王,隨曹魏鹹熙元年東遷洛陽。其後裔輾轉至河南南陽、湖北江陵,唐朝時遷居婺州金華。晉朝「永嘉之亂」後,劉永後裔又隨晉室渡江南遷。

唐末僖宗乾符年間,客家劉氏120世祖劉祥公為避黃巢之亂,南下入閩避難。祥公及子孫居於福建汀州寧化縣石壁洞,為客家劉氏入閩始祖。其四子天錫、天瑞、天明、天誠皆有後。天錫公曾登進士第,官至觀察使,後罷官隨父避居寧化石壁。祥公四世孫龍圖公登後周翰林學士,五世孫任公任河南轉運使,七世孫參常公任河南懷慶府尹,並修建客家劉氏第一座家廟。九世孫月清公出任江南制置使,十三世孫貴盛公官授浙江金華府。

近代肇祖

客家劉氏134世劉開七為福建汀州寧化石壁人士。其官任潮州總鎮,卒於任上,墓葬於嘉應州興寧縣。其因任職於粵,故遷居廣東潮州、嘉應州,被尊為客家劉氏近代肇祖。

**

劉姓客家人:流離與紮根的遷徙史

作為中國客家人的一支重要分支,劉姓客家人擁有獨特的遷徙歷史和文化傳承。本文將從劉姓客家人的起源、遷徙路線、聚居地以及文化傳統等方面進行探討,解析其流離與紮根的遷徙史。

起源與遷徙

劉姓客家人起源於北宋時期的中原地區,主要分佈於河南光州固始、信陽息縣等地。宋元之際的戰亂,導致大量中原士族南遷躲避戰禍。其中,劉姓客家人也隨之南下,開始了漫長的遷徙旅程。

遷徙路線

劉姓客家人南遷的路線大致可分為以下幾條:

| 遷徙路線 | 主要流向 |

|---|---|

| 西路 | 韶關、梅州 |

| 中路 | 南昌、吉安 |

| 東路 | 福州、漳州 |

這些遷徙路線相互交織,形成了一個錯綜複雜的遷徙網路。

聚居地

隨著遷徙的推進,劉姓客家人在各地形成了眾多聚居地。其中,較為重要的有:

| 聚居地 | 省份 |

|---|---|

| 梅州 | 廣東 |

| 吉安 | 江西 |

| 漳州 | 福建 |

| 固始 | 河南 |

這些聚居地成為劉姓客家人的文化中心和傳承基地。

文化傳統

劉姓客家人在遷徙過程中,保留了中原文化的精髓,同時也吸收了嶺南文化的元素,形成了一種獨特的文化傳統。

語言:劉姓客家人使用客家話,是一種漢語方言。客家話保留了古漢語的許多特徵,與現代漢語普通話有較大的差異。

服飾:劉姓客家人的傳統服飾以藍、黑為主,男性多穿長衫,女性多穿藍布衫和長褲。服飾上繡有精美的刺繡圖案,體現了客家人勤勞淳樸的性格。

總結

劉姓客家人經歷了漫長的遷徙歷史,在流離與紮根中形成了獨特的文化傳統。他們不僅保留了中原文化的精髓,也吸收了嶺南文化元素,成為中華文化的瑰寶之一。劉姓客家人的遷徙史不僅是一段歷史見證,也為今天的人們提供了跨越時空的文化記憶。