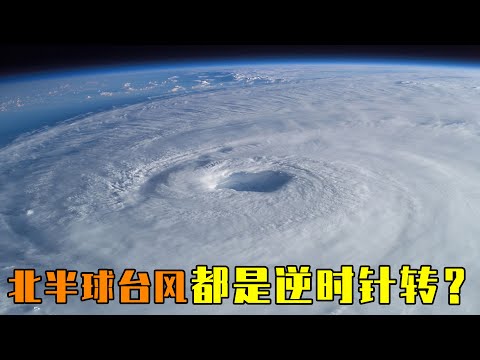

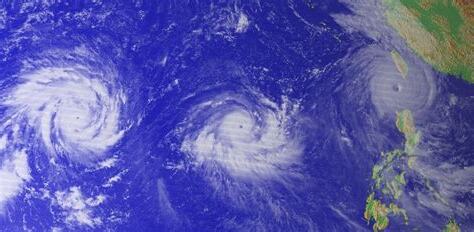

「北半球 颱風」,是2004年唯一的一個令香港需要發出八號烈風或暴風信號的熱帶氣旋。在2004年7月16日拍攝到的高解像度圖像,清晰顯示出圓規的外觀,包括接近氣旋中心的稠密雲區及外圍雲帶。這幅是EOS TERRA衞星所拍攝到的真彩圖像,是由第1、3及4頻道所合成的,圖像顯示如肉眼從太空上觀看到的景像。如欲瞭解更多,請參看附註。衞星圖像清楚顯示颱風海燕的風眼及其外圍環流和雲帶。當時海燕發展至最強的程度,中心風力達每小時140公里,並正向東北移動。颱風(或颶風)是產生於熱帶洋麪上的一種強烈熱帶氣旋。由於地轉偏向力的作用,在北半球呈逆時針旋轉,在南半球呈順時針旋轉。熱帶氣旋(英語:tropical cyclone」

一個熱帶低氣壓通常沒有風眼,結構也比強烈氣旋鬆散。強烈的熱帶氣旋中心是下沉氣流,形成一個平靜無風、無雲的風眼,甚至可能有陽光。風眼通常呈圓形,直徑從2公里到370公里不等。較弱的熱帶氣旋可能沒有明顯的風眼結構。

熱帶氣旋中的暖濕空氣環繞中心上升,過程中水汽凝結釋放大量潛熱,熱能在中心附近垂直分佈。氣旋內各高度的氣温都比外圍高。

密集雲層區通常是由雷暴產生的卷雲,它們圍繞熱帶氣旋的中心旋轉。

風眼牆是包圍風眼的圓桶形結構,內部對流強烈,雲層高度很高,風雨強烈。強烈的熱帶氣旋有眼壁置換週期,在此期間,新的外眼壁會替代內壁。如果環境條件適合,熱帶氣旋會重新增強。

螺旋雨帶是繞熱帶氣旋中心運動的雨雲和雷暴,在北半球逆時針方向移動。這些雨帶為地面帶來大風雨,而在雨帶之間則較為平靜。接近陸地的熱帶氣旋中,螺旋雨帶中可能形成龍捲風。

所有低壓系統都需要高空輻散來維持和增強,熱帶氣旋的輻散從所有方向流出。由於科裏奧利力的作用,熱帶氣旋的高空呈反氣旋式外散環流。地面或海面的風向內旋轉,隨著海拔升高而減弱,最終改變方向。這與熱帶氣旋中心的暖心結構有關,因此熱帶氣旋需要垂直風切變微弱的環境來維持其結構和輻散。

熱帶氣旋的馬來語名稱為Fenomesa Garis Badai,俗稱颱風尾或偽颱風,是熱帶氣旋中的一部分大氣環流。受風暴線掃過的地區會出現強烈颳風和降雨,未受掃過的地區則不會出現這些現象。

當北半球季節進入夏季,台灣及東亞地區的人們總是持續關注著颱風的動向。北半球颱風季節通常從5月一直持續到11月,這段期間,颱風活動頻繁,對於這些地區的居民來説都是一個嚴峻的挑戰。

颱風是一種強大且猛烈的氣象現象,通常是由熱帶低氣壓系統引起的。當海水表面温度超過26攝氏度,配上其他因素,如急流及大氣的穩定性等的影響,就可能形成颱風。通常颱風會在熱帶地區形成,在逐漸由東向西方向移動。

北半球的颱風通常從太平洋或印度洋開始形成,並向西北方向移動。其中,台灣是颱風活動最頻繁的地區之一。它位於西太平洋海域,正好處於颱風路徑上。每年,台灣都要面對多次颱風侵襲,這些颱風可能帶來強風、豪雨和洪水等災害。

北半球的颱風通常會受到許多因素的影響,例如大氣壓力、風向、水温以及地形等。這些因素的組合將決定颱風的強度和路徑。有些颱風可能在海上減弱,而有些則可能進一步加強,形成超級颱風。無論其強度,當颱風逼近時,人們總是需要做好充分準備,以應對可能的災害風險。

為了提高對颱風的預警和應對能力,各國都設立了氣象監測站和預報中心,提供即時的颱風資訊和預報。這些監測站和中心利用衞星、氣象雷達、氣象衞星和深度學習模型等技術,來獲取和分析氣象數據,並生成颱風的預報路徑和強度。這些資訊對於公眾和政府當局都至關重要,可以幫助他們做出適當的應對措施,以減少颱風帶來的破壞和人員傷亡。

面對北半球季節性的颱風威脅,我們需要保持警惕並加強預防措施。這包括風災準備、及時疏散、補給品儲備以及建立堅固的基礎設施等。此外,我們也應該加強颱風風險管理和氣候變遷應對能力,以應對日益加劇的風災和極端天氣事件。