滙豐總行廈(英語:HSBC Main Building)位於香港中環,屬於香港上海滙豐銀行有限公司總辦事處。

大廈夾皇后大道中和德輔道中之間,鄰近皇后像廣場、渣打銀行大廈,接近港鐵中環站。

其註冊地址為「皇后大道中1號」;部分人誤以為大廈面向皇后像廣場銅獅所在德輔道入口是,面向長江集團中心皇后大道中入口。

每逢星期六、日和假期,滙豐總行廈地面廣場和附近皇后像廣場成為菲律賓家庭傭工渡假勝地。

因位於港島入口,説風水先生意見,電梯安放大樓之內,並樓頂放有一對石獅子頭。

第一代香港滙豐總行廈其是位於獲多利街(現稱銀行街)以及皇后大道交界獲多利行(Wardley House),1865年香港上海滙豐銀行租用,當時皇后大道海旁。

1866年,香港上海滙豐銀行決定購入該地皮。

第一代滙豐總行運作到1882年,然後預備第二代。

第二代總行大廈於1886年落成,大樓前後部分設計迥然不同,兩幢風格建築物組成:面向皇后大道一面柱廊及八角形圓拱屋頂主,屬維多利亞式設計;面向德輔道一邊採用一系列拱形走廊主。

其後於1933年起,該大廈進行,並使用了部分舊香港大會堂原址,第三代大廈並於1935年10月10日啟用,設計屬芝加哥學派,並採用裝飾藝術風格,設有升降機,大堂歐洲大理石裝潢,圓穹天花上馬賽克拼圖描述東西方工業貿易[2]。

大廈樓高70米,共13層,而大廈九樓是總司理寓所,當時是遠東規模建築物。

有指它是香港首座裝有空調建築物[3]。

因位於港島入口,説風水先生意見,電梯安放大樓之內,並樓頂放有一對石獅子頭。

信總司理(A. G. Stephen)建議,倣上海滙豐銀行樓,門口首次擺放了兩尊銅獅子。

巴馬丹拿建築事務(Palmer & Turner)設計,五華人李浩如(連生建材公司)和魏標記(標記建築公司)承建。

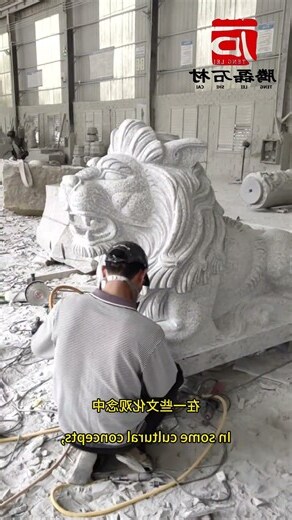

魏標記打造兩首石獅頭設於大廈頂部外牆(三個「中」字兩側),張口聚氣,俯瞰維多利亞港[4]。

香港日佔時期,大樓用作政府總部。

隨著戰後經濟發展,敷應用,於1981年7月拆卸,1983年1月開始。

1985年5月20日落成。

7月1日承建商公和永保聯營手上交付並於同月30日局部開放,11月全面入夥,時任港督尤德爵士於1986年4月7日主持開幕禮。

於施工期間經歷香港前途問題,地產市道低迷,滙豐總行工程超支(1983年有報道指建造費達100億港幣),因此滙豐打算40%樓面出租,可是時滙豐唯恐分散辦公會影響到進一步發展,決定完全自用,而施工期間,總行暫遷怡安華人行,並購入海富中心若干樓面及附近商廈作臨時辦公室,直至總行分階段啟用,分批賣掉相關物業。

加上其設計,可實際需要進行擴建工程而影響原有樓層。

延伸閱讀…

1991年,滙豐控股有限公司成立後,初期該總行大廈作滙豐集團總管理處,直到1993年,滙豐控股集團總管理處遷英國倫敦為止。

第四代香港滙豐總行廈是建築師諾曼·福斯特(Norman Foster)設計,構思到落成需時7年時間。

整座建築物180米,共有46層樓面及4層地庫,使用了30,000公噸鋼及4,500公噸鋁建成,同時整項工程避免影響港鐵港島綫(第二期)原則。

大廈建造時採用預製組件,是繼60年代福來邨及牛頭角下邨後,全港第三個採用此技術興建高層樓宇項目,大埔太和邨要四年。

結構鋼件英國製造,玻璃、鋁製外殼以及地板美國製造,服務設施組件日本製造。

整個設計特色於內部並無任何支撐結構,可拆卸。

所有支撐結構設於建築物外部,使樓面實用空間。

而且玻璃幕牆設計,能夠善用天然光;地下大堂門正南正北,冬夏能保持大堂,節省氣費。

加上其設計,可實際需要進行擴建工程而影響原有樓層。

延伸閱讀…

樓內有一部文件運輸帶,可每天傳送數噸文件。

建築重點是「衣架計劃」設計方案。

整個地上建築四個構架支撐,每個構架包含兩根桅杆,五個樓層支撐懸吊式桁架。

桁架所形成雙高度空間,成為每一羣樓層焦點,同時包含了流通和社交空間。

每桅杆是四根鋼管組合而成,每層樓使用矩形託樑連接。

這種佈局使桅杆達到承載力,同時桅杆平面面積降到。

既然大樓外側可以看見構架,設計團隊想乾脆基本結構暴露出來。

不過基於耐久性和抵抗力需要,還是加上一層保護,因此得做某種形式覆面。

2014年9月起,慶祝滙豐成立150週年,大廈地下廣場圍封進行翻新。

工程2015年1月29日完成,地板上加設中環1910年歷史街道圖,設有展覽展示香港發展及滙豐歷史時刻。

原設第三代滙豐總行廈上兩個花崗巖獅子頭裝飾重見天日,放置面向皇后大道中入口。

[5]