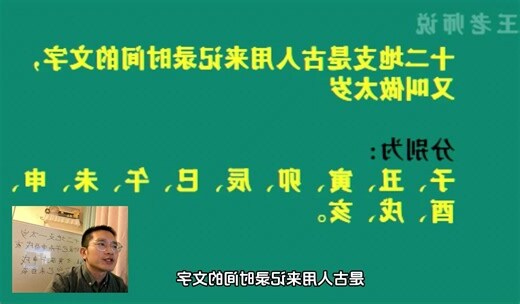

中國傳統曆法中,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸稱為“十大天干”,子、醜、寅、卯、辰、巳、午、、申、酉、戌、亥叫作“十二地支”。

兩者順序互相配合,組成了干支紀法。

辛亥革命爆發後次年(1912年),當時中華民國政府採用公曆作國曆,紀年方面,公元紀年法民國紀年法並行。

[1]十二地支稱十二支,是子、醜、寅、卯、辰、巳、午、、申、酉、戌、亥總稱。

天干地支組成形成了中國古代傳統曆法紀年。

[1]中國古代拿它和天干相配,用來表示年、月、時次序。

天干地支出現於我國三千多年前商朝時期甲骨文上。

主要用作曆法紀日,十分,商朝很多帝王名字裏某一天幹,比如報丁、武丁、祖甲 。

辛亥革命爆發後次年(1912年),當時中華民國政府採用公曆作國曆,紀年方面,公元紀年法民國紀年法並行。

即西方格里高利曆,它耶穌誕生年作為紀年開始。

此曆法並我們祖先使用陰陽合曆進。

老百姓説曆, 實際上是中華民族使用陰陽合曆。

干支紀日和二十四節氣是我國曆法中兩項發明創造。

其中1.3.5.7.9陽幹,2.4.6.8.10陰乾。

延伸閱讀…

其,出土殷商時期甲骨文中有了應用和記載。

所謂干支,是我國傳統文化中表述一種事物及其規律方法。

十天干:甲乙東方木,丙丁南方火,庚辛西方金,壬癸北方水,戊己中央土。

這種傳統表述規則安排。

其中1.3.5.7.9陽幹,2.4.6.8.10陰乾。

延伸閱讀…

天干所代表規律實質內涵,是天體位置對地球影響。

天干古天文“天球”系統中,表示天球緯度,即天體“天球”上位置體現。

現代自然科學中,其實天干闡述是地球公轉分成10等份。

其週期性是10規律。

十二地支所代表意義,其實質是地場自身能量規律。

於我國北半球,其觀天象一個座標北極星,於地球自轉,一圈下來北斗星勺柄有規律以12份轉,這樣回到位置,其沒轉一份30度,我們一個月。

西方於無法看到北極星,他們形成了自己黃道十二宮這種12星座年週期表述。