「古代信」是中國文化中一個重要的元素。自古以來,中國一直注重禮儀和人文素養,尊敬、和氣的對話方式在書信中尤為突出。書信禮儀是文化修養和個人素質的基石。中國書信史源遠流長,從戰國時期的樂毅《報燕惠王書》到魏晉時期的書儀文,都是優雅精緻的代表作。」

當古代人們需要傳遞訊息時,他們並沒有像我們現在使用的即時通訊或電子郵件這樣的便利方式。在古代,人們通常使用「古代信」來傳達信息。這些古代信既是一封信函,也是人們交流的方式。讓我們回到古代,一起探索一下古代信的傳遞方式。

在遠古的時代,古人並不能輕易地進行長距離通訊。當他們有重要信息要傳遞時,他們會尋找較快速的方式。人們會將消息寫下來,放入一個精心設計的封套中,然後交給快馬傳遞。這種方式能夠迅速地將信息傳遞到目的地,但在當時仍然需要花費相當長的時間。

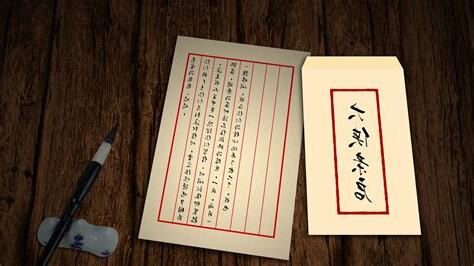

當時,人們對於封套的設計非常講究。他們會選用精美的紙張和顏色鮮豔的墨水書寫信件。這些信件中的信息往往是隱秘和重要的,因此隨著時間的推移,人們開始使用封蠟來封好封套,以保護其中的信息不被泄漏。

「古代信」是當時人們相互傳遞的非常重要的工具。它們猶如現代社交媒體上的私信,可以讓人們實現無可取代的聯系。相比起現在,當時的通訊方式可能顯得有些落後,但那時的人們仍然能夠通過這樣的方式完成他們的目的。

古代信的創造者鼎鼎大名,他們以神秘的方式將信息傳遞到世界各地。他們精心編寫每一封古代信,確保它們能夠準確地傳遞他們想要表達的含義。古代信傳達的信息廣泛而多樣,有些是關於政治或戰爭的,有些是關於文化 or 藝術的,而其他則是關於個人和生活的。

藉由「古代信」,人們能夠窺探當時的世界和思維方式。這些古代信成為了歷史的寶藏,為我們提供了瞭解古代文明的視角。我們能夠從中得知那個時代的人們的願望、夢想和困惑。

在現代,技術的高速發展使我們能夠以更容易、更快速的方式進行交流。我們不再需要從歐洲到亞洲乘坐快馬,只需要輕輕點擊幾下就可以迅速傳遞信息。儘管如此,在線的即時通訊和電子郵件所帶來的方便並不意味著「古代信」不再重要。

我們可以將「古代信」視為珍貴的文化遺產,作為銘記古代人們智慧和聰明才智的紀念。透過「古代信」,我們能夠感受到那個時代人們傳遞信息的辛勤工作,以及他們希望將訊息傳達給後世的願望。

無論是古代還是現代的通訊方式,它們都展示了人們努力傳遞信息的願望。「古代信」是一個強有力的例子,告訴我們即使在當時的技術限制下,人們仍然能夠建立聯系,傳遞信息,並瞭解彼此。

中國,作為一個文明古國和禮儀之邦,一直以來都推崇君子之風。《禮記·儀禮》中有云:“言語之美,穆穆皇皇。”這句話的意思是,與人交談時,應當語氣尊重且和譒,談吐應當文雅而不失禮。尤其是在書信禮儀這個問題上,古人遵循“自謙敬人”的原則,書信中的每一句話都體現出謙和有禮的態度。學習如何寫信,不僅是文化修養的體現,也是個人涵養的基本考驗。

書信的歷史與演變

我國的書信史源遠流長,戰國時期的樂毅《報燕惠王書》、魯仲連《遺燕將書》、以及李斯的《諫逐客書》等,都是傳誦至今的名篇。但據文獻記載,直到魏晉時期,人們開始編寫所謂的“書儀”,這是一種書信的格式模板,以便於他人寫信時參考使用。目前所知最早的書信格式實例,是晉代書法家索靖所書寫的《月儀》。

書信格式的形成

隨著時間的推移,我國的書信文化逐步發展,形成了一套社會普遍認可的書信格式。雖然現實生活中,我們已經很少使用書信進行溝通,但是在正式的公務信件往來中,尤其是撰寫邀請函時,書信禮儀是否恰當依然至關重要。一封標準的書信至少包括以下幾個部分:稱謂語、提稱語、思慕語、正文、祝願語以及署名。

稱謂語與提稱語

書信中的稱謂語就是對收信人的稱呼。稱謂語在社交中扮演着重要的禮儀角色。稱謂語通常分為兩類:親屬稱謂和社交稱謂。

- 給父母寫信時常用“膝下”,這詞語源於《孝經》,表達對父母的尊崇。

- “函丈”源於《禮記·曲禮》,用於向老師請教,表示對老師的尊重。

選擇合適的稱謂和提稱語,是一門書信禮儀的藝術,體現了寫信人的文化素養和個人涵養。在現代社會,雖然書信往來減少,但書信禮儀的內涵仍然值得我們學習和傳承。