「古代的尺是古今都有的尺度單位,隨著時間流轉,尺的內含量有所不同。根據《鄒忌諷齊王納諫》的記載,鄒忌的身高超過了八尺。然而,以如今的尺來計算,這個數字顯然太高了。可以明顯看出,古代的尺要比現在的尺短。最初的尺指的是男性大拇指和中指間的距離,大約是20釐米,所以在周代,一尺相當於現在的19.91釐米。之後,尺的長度大致增加,到了戰國時期,一尺長度大約相當於現在的23釐米左右,但不同國家略有差異,例如出土的戰國楚尺長度為22.7釐米。前面提到的鄒忌來自戰國時期的齊國,根據一尺為23釐米的計算,他的身高至少超過了1.84米,即使放在現代,也算是個高個子了。《陳情表》中也提到了’內無應門五尺之僮’,這是西晉時期李密所寫,當時的一尺相當於現在的」

尺度的歷史變遷與計量單位

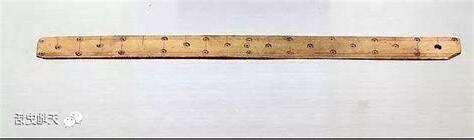

自古以來,尺就是一種常用的測量單位,但不同時期尺度的實際長度並不一致。以《鄒忌諷齊王納諫》一文為例,其中提到“鄒忌修八尺有餘”,如果按照今天的尺來計算,鄒忌的身高將達到2.66米以上,這顯然是不現實的。由此可知,古代的尺比現代的尺要短。最初的尺指的是伸展的拇指和中指之間的距離,大約是20釐米。周代的一尺大致相當於現在的19.91釐米。隨著時間的推移,尺的長度逐漸增加,到戰國時期,一尺約相當於現在的23釐米左右。雖然各國的尺長並不完全一致,但大致在這個範圍內。例如,出土的戰國楚尺長約22.7釐米。根據這些信息,我們可以推測出《鄒忌諷齊王納諫》中的鄒忌身高可能在1.84米以上,這個數字即使在今天也屬於高個子。而在《陳情表》中提到的“內無應門五尺之僮”,作者李密是西晉時期的人,當時的一尺約為24釐米,因此“五尺之僮”的身高約為1.2米。這裡的“五尺”可能是沿用了前代的算法,並非嚴格按照西晉的尺來計算,因此實際身高應該在1.2米的基礎上略作調整,約為1.1米左右。

除了尺,另一個與之類似的單位是“咫”。咫是婦女手伸展後從拇指到中指的距離,因此略短於尺。咫和尺後來常一起使用,用於表示短距離,如“近在咫尺”。在先秦時期,還有其他一些長度單位,如丈(十尺)、尋(八尺)、常(二尋),以及仞。仞是人伸開雙臂的長度,如《愚公移山》中所描述的:“太行、王屋二山,方七百里,高萬仞。”隨著時間的發展,又出現了更小於寸的長度單位,如分(十分之一寸)、釐(十分之一分)、毫(十分之一釐)、秒(宋以後又稱“絲”,十分之一毫)、忽(十分之一秒)和微(十分之一忽)。如今我們常説的“絲”和“毫”連用,來源於此。此外,還有“忽”和“微”連用的情況,這兩詞合起來用來比喻極細微的事物,如《伶官傳序》中的“夫禍患常積於忽微”。

古代的尺,作為中國文化的重要一環,承載著人們對於精確度和工藝的追求。

古代的尺的應用

古代的尺被廣泛應用於各個領域,包括建築、藝術、航海、裁縫和地圖製作。

建築和工藝

在建築領域,古代的尺被用於測量建築物的尺寸和比例,確保建築物的結構穩固和匹配性。同時,古代的尺也是設計師和工匠們維持建築風格和比例的重要工具。

在工藝領域,古代的尺被用於測量原始材料的大小和形狀,以確保工藝品的精確度和完美性。工匠們運用古代的尺來測量和雕刻細小的紋飾,使工藝品更加精美。

航海和地圖製作

在航海時,古代的尺被用於測量距離和方向,以幫助航海家們導航和確定行船的位置。古代的尺在航海和地圖製作中的應用對於探索者和交通的發展都起到了重要的推動作用。

裁縫

在裁縫行業,古代的尺被用於測量布料的尺寸和切割精度,確保裁剪出的衣物與設計師的意圖相符。古代的尺在裁縫過程中的應用使得製作出的衣物更加合身和時尚。

總之,古代的尺作為一種測量工具,已經存在了幾千年的歷史。它不僅在中國文化中扮演著重要的角色,也對人類文明的發展做出了重要貢獻。