在古代,考試是一種嚴肅而又莊重的儀式,往往關係到一個人的仕途和社會地位。從殿試到科舉,古代考試制度彰顯了中國傳統文化的深厚底藴。文章將深入探討古代考試對當時社會的影響,以及其在現代教育體系中的歷史價值。

希臘

雅典學院

在古希臘時期,最著名的學院之一是雅典學院,由哲學家柏拉圖創立。學院的考試並不嚴

科舉制度歷史與影響

從隋唐至清末的選官制度

科舉是一種通過考試選拔官員的制度,起源於中國的隋代。它在中國歷史上持續了1300多年,對中國社會和文化產生了深遠影響,並傳播至亞洲其他使用漢字的文化圈國家。科舉制度的廢除可以追溯到1905年的清末,而在越南則延續到了1919年的阮朝末年。科舉制度的實施,不僅增加了平民出身的官員數量,還打破了原本「上者恆上,下者恆下」的社會階層固化現象。在唐代,科舉制度允許平民攜帶證件自由參加考試,但仍然保留了察舉制的某些特徵。例如,考生在應試前流行將自己的作品呈獻給社會上的名流,希望能獲得他們向主考官的推薦,這被稱為「行卷」。同時,社會上的有地位和名望的人也可以向知貢舉的官員公開推薦應試的舉子,稱為「公薦」。被推薦的舉子通常能夠較輕易地通過考試。除了武則天主政期間,唐朝的科舉沒有使用糊名(彌封)的習慣。考官在評卷時,往往會考慮考生的名聲,這原本是為了兼顧人才在試場外的表現,但隨著宋代吏治的敗壞,這種做法也造成了不少弊病。

宋代進一步改良了唐朝的科舉制度,廢除了行卷和公薦的做法,建立了一套較為嚴格的彌封和謄錄制度,確立了一套相當完整的體制。宋朝的科舉制度大大提高了公平性,許多大臣的子孫也無法通過科舉考試,只能擔任中低階的官員。

受中國文化的影響,歷史上一些周邊國家除了派遣學子到中國參加科舉考試外,也在本國設立了科舉制度。其中,日本是最早仿效中國設立科舉制度的國家,但也是實行時間最短的。由於科舉制度與日本的貴族傳統存在巨大衝突,因此其在日本的影響不如其他地區。

越南的科舉制度起始於1075年,直至1919年才廢除,是全世界最後廢除科舉制度的國家。越南不僅模仿中國的科舉形式和制度,還發展了一些本土化的特徵,例如設置儒、佛、道三教考試。

朝鮮的科舉制度始於高麗時代光宗9年(958年),至1894年止。科舉制度在朝鮮歷史上存在了936年,是中國以外地區中實行科舉制度時間最長、也是最為完備的。

琉球在第二尚氏王朝尚温王在位期間開始設立科舉制度(稱為「科」)以選拔人才。

隋煬帝大業元年與唐朝科舉制度的比較

隋朝科舉制度的創立

隋煬帝在605年設立進士科取士,成為後世科舉制度的開端。在隋朝三十八年的歷史中,共進行了四至五次科舉考試,取秀才、進士共十二人。

唐朝科舉制度的發展

- 唐朝繼承並改良了科舉制度,分為常科與制科兩類。常科每年舉行,名目有秀才、明經、進士、明法、明書、明算等科。生徒是國子監或各地學館的學生,鄉貢是通過地方考試的舉人,第一名稱作解元。通過尚書省省試的為進士及第,第一名為狀元。

- 除了常科,還有皇帝親自主持的制科考試,不定期舉行。

- 在唐代,科舉制度逐漸減少察舉制的影響,更加注重考生在試場外的表現。然而,這也造成了一些弊病,如考官與士子之間的利益勾結。

- 唐代後期,出身寒門的科舉考生日益增多,形成了與世族門蔭入仕者不同的官僚派系,相互傾軋,史稱「牛李黨爭」。

宋代科舉制度的改良

宋代進一步完善了科舉制度,確立了一套完整的體制。進士都要經過最後一關殿試,名次由皇帝親定。取士數量增多,條件放寬,不分財富、聲望、年齡皆可應考。殿試後即授官,不需再經吏部選試。

總結

從隋煬帝創立進士科至宋代科舉制度的完善,中國古代的選官制度經歷了重大的變革。科舉制度的發展,提高了選官的公平性,為社會各階層人士提供了進身仕途的機會。

元朝科舉取士可分為四個階段:戊戌選試、延祐復科、至元廢科和至正復科。太宗九年(1237年),根據耶律楚材的提議,窩闊台下詔舉行科舉。1238年,東平楊奐等人被錄取,共計4,030人。元世祖時期,雖有討論科舉興廢,但終其朝鮮實行。成宗、武宗時期,科舉提議也未實現。仁宗時期,王約建議行科舉,並於皇慶二年(1313年)十一月重啟科舉,每三年舉行一次,分為鄉試、會試、殿試三道。延祐元年(1314年)八月舉行鄉試,延祐二年(1315年)二月舉行會試,同年三月在大都皇宮舉行殿試,錄取進士56人。明代科舉在元代的基礎上得到發展,制度完善,規模擴大,但考核內容日益僵化。明朝共開科八十九次,取進士24,536人。清代科舉基本沿襲明代制度,但因首崇滿洲的國策,滿人、蒙古人入仕途徑更多、更易,不特別鼓勵滿人、蒙古人參加科舉。改寫後的文章:

|

題目:清代科舉的文化傳承與影響(改寫版)

朝鮮科舉制度的影響與比較

|

|

明清兩代,科舉與學校教育緊密結合,因此在參與正式科考前,考生必須先成為生員,即透過童試的縣、府、院三級考試,這被視為入士的正途。另一種途徑則是進入國子監,成為監生。監生中包括了皇帝恩准的「恩監」、因先輩功績而得的「蔭監」,以及最常見的透過捐款成為「捐監」。雖然監生也能參加鄉試、會試,但他們通常被視為「雜流」,即使最終能考取進士,其地位也會較一般進士略低。 |

|

越南的科舉制度起源於李朝仁宗的太寧元年(1075年),但當時只舉行了四次考試,且參與人數相對較少,影響力有限。到了陳朝太宗的建中八年(1232年),科舉制度得以恢復,並設立太學,由太學生參與考試以取得進士資格,與中國類似 越南科舉制度的演變

越南淪為法國殖民地後的科舉改革 科舉制度的廢除與改造越南在成為法國殖民地後,法國殖民者對科舉制度進行了深刻的變革。他們廢除了原本對八股文和辭賦的考核,轉而注重法語和越南語國語字的考試。同時,考試內容增加了越南史、中國史、數學、法律、西方歷史和地理等方面的知識。從1904年起,鄉試中還增添了法語和越南語互譯的考題,並且這成為了常規項目。

朝鮮的科舉制度演變朝鮮的科舉制度源起於高麗時代的光宗9年(958年),當時的雙冀在出使高麗時提出了實施科舉的建議,從此科舉制度在朝鮮深耕。其後的朝鮮王朝更是將科舉制發揚光大。高麗時代的科舉制度,不僅融合了唐朝的科舉制度,還汲取了五代、宋、元等朝代的科舉特色。例如,進士、明法、明書、明算、三禮、三傳等科目設置,以及考試過程中使用的糊名法等,皆是如此。 朝鮮王朝繼續沿用科舉制度,並根據實際情況進行調整。太祖元年(1392年)確立了科舉法,取消了“四書”“五經”的作文考試,改為講論。然而,經過實踐發現,這樣的考試並不能有效地選拔出“經學傑出之才”。因此,太宗七年(1407年)吉昌君權近提出廢除講論,重新引入經書疑義的考試,並且建議設立考核詩賦、吏文、經典和漢語的“漢吏科”,與正科一同進行唱名。當時的科舉分為大科、小科(文科)、武科以及雜科(易學科、醫科、陰陽科、律科)。大科考試是成為兩班文武階層的必要途徑,通常被兩班貴族所把持。每三年舉行的“式年試” 朝鮮時期的科舉制度極為嚴格,對社會階層的流動產生了深遠影響。改進後的科舉制度中,進士人數遠超中國,而雜科雖無固定階層,卻為各階層人士提供了晉升機會。醫官許浚以其卓越才幹,雖出身賤民,最終仍躋身兩班。科舉制度的存廢爭論不斷,但仍持續發揮其選拔人才的作用。琉球亦在程順則創立明倫堂後開啟了公共教育時代,並定期向中國派遣官生。

朝鮮科舉制度的影響與比較

|

| 項目 | 朝鮮科舉 | 中國科舉 |

|---|---|---|

| 進士人數 | 多於中國 | 少於朝鮮 |

| 雜科 | 開放給各種社會階層 | 未詳 |

| 醫官許浚 | 賤民出身,晉身兩班 | 未提及 |

| 科舉存廢爭論 | 時有出現,但科舉未間斷 | 未詳 |

琉球與科舉

中國科舉制度的演變

中國的科舉制度是古代中國一項重要的政治制度,對社會和文化產生了深遠影響。該制度始於隋朝,結束於清朝,歷經1300多年。科舉制度的創立,不僅打破了門第的限制,還催生了以考試為 selected的「士大夫」階層。

秦朝以前的選士制度

在秦朝以前,中國社會採用分封制,選士主要依賴世襲制度。周朝時期,天子和諸侯實行分封,社會等級分明。到了東周,制度逐漸崩潰,開始出現客卿、食客等制度以外的才士為各國國君服務。

漢朝的察舉制

到了漢朝,分封制度逐漸被廢除,皇帝中央集權得以加強。為了管理國家,皇帝需要從民間提拔人材。當時採用察舉制,由各級地方推薦德才兼備的人材。察舉制雖有連坐制度,但後期逐漸出現地方官員徇私推薦不實的現象。

| 朝代 | 制度 | 特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 秦朝以前 | 分封制+世襲制 | 基於血緣的統治結構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 漢朝 | 察舉制 | 地方推薦士人,缺乏客觀標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 隋朝 | 科舉制度雛形 | 考試選拔的開端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 唐朝 | 科舉制度成型 | 各科考試,分進士、明經等類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 宋朝 | 科舉制度完善 | 增加殿試,糊名法等措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 明清 |

唐代科舉制度的發展與特色

|

| 階段 | 時間 | 地點 | 考試內容 | 錄取名額 |

|---|---|---|---|---|

| 鄉試 | 八月二日 | 17個省級區域 | 經義、經疑 | 300人 |

| 會試 | 二月初一日 | 京師 | 三場考試 | 100人 |

| 殿試 | 三月初七日 | 大都皇宮 | 對會試中選者進行最後選拔 | 數十人 |

元代科舉的特點是分左右榜,右榜供蒙古人、色目人應考,鄉試僅考兩場,要求較簡單;左榜供漢人、南人應考,鄉試考三場,要求較嚴格。高麗王朝所在的徵東行省也有鄉試科場,有3人的名額。

至元元年(1335年),右丞相至正元年(1341年),全國鄉試恢復。次年,會試和殿試在大都舉行,此後每三年一次。至正二十六年(1366年),最後一次科舉在大都舉行,1368年八月元朝滅亡後,科舉終止。明朝發展完善科舉,規模增加,但內容僵化。清朝基本沿襲明制,限制考試資格,如不準旗人佔鼎甲。明清科舉分三級:鄉試、會試、殿試。考生先取得生員資格,通過童試縣、府、院考試,或進入國子監成為監生。監生有恩監、蔭監、捐監等途徑。國子監生員稱貢生,雖可應鄉試、會試,但地位較低。

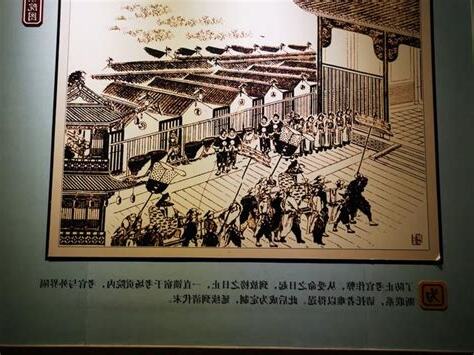

鄉試、會試、殿試

明清科舉分為鄉試、會試、殿試三級。鄉試通常在八月舉行,會試在次年二月,殿試則在三至四月之間。鄉試又稱「秋闈」,會試稱「春闈」。殿試由皇帝主考,是科舉中最後一關,按成績分為三甲(三等),一甲三名,即狀元、榜眼、探花。

科舉內容在明清時逐漸僵化,主要考核四書五經和八股文。四書指《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》,五經指《詩經》、《尚書》、《禮記》、《易經》、《春秋》。八股文是一種特殊形式的論文,有嚴格的字數限制和格式規定,考生需根據經書中的文句進行發揮。這種制度雖為國家選拔了不少人才,但也限制了士子的思想。

科舉制度的影響

科舉制度

生員的進階之路與各級考試的介紹

通過縣試、府試、院試三階段的童試後,得以掛名於官學,晉升為生員,又稱秀才。欲參加科舉第一試鄉試,需先通過鄉試預選,即「科考」。生員有四種出路:成為舉人、經選拔任職、入國子監成為貢生或在官學「坐監」再經選拔分配教職或州縣副職。最差者則是終生未能通過「科考」的預選試,僅為秀才。以下詳述生員的不同選擇:

- 最佳出路是考中舉人,這意味著通過鄉試。[27]

- 次佳為鄉試不中,但可赴吏部選官,最高可選至知縣。[27]

- 再次為經學政選拔考進國子監,成為貢生,在國子監學習後再經選拔,可分配教職或州縣副職,但官階不能升至知縣。[27]

- 最不理想的是一直未通過鄉試的預選試「科考」,終生僅為秀才。[27]

縣試在各縣進行,由知縣主持,一般在每年二月舉行,連考五場。通過後進行由府的官員主持的府試,在四月舉行,連考三場。通過縣、府試的便可以自稱童生,並有資格參加由各省學政或學道主持的院試。院試中式者獲得掛名於官學的資格,進入士大夫階層,並享有免除差徭、見知縣不跪、不能隨便用刑等特權。

生員分為三等:增生、廩生和附生。清朝學政每三年任期內兩次考核生員,第一次稱「歲試」,按成績提升或降低生員的國家福利。初入學的生員稱為附生,人數

科考

科考的籌備工作在鄉試前半年便開始,俗稱“科考”(鄉試預選)。[34]按照規定,鄉試每三年舉行一次。[35]在清朝,鄉試在子、卯、午、酉年進行,如果遇到皇帝的喜慶典禮,也會特別開設恩科。鄉試在八月份於兩京及各省省城的貢院內進行,也稱為“秋闈”。考官由臨時委派的翰林及進士出身的官員擔任。鄉試分三場進行,每場一天,考生在考試期間不得離開貢院,吃住都在號舍內解決。各省鄉試取錄的名額不等,取決於當地文風和人口。清朝時期,直隸、江浙地區取錄的人數最多,而貴州最少。監生、貢生則可以離開原籍,到京師參加考試。

延伸閲讀…

中國科舉制度- 維基百科,自由的百科全書

科舉制度

鄉試中榜的考生被稱為“舉人”,其中頭名舉人被稱為“解元”,而第二名至第十名則稱為“亞元”。[35]成為舉人意味著取得了做官的資格。

通過鄉試的舉人可以在次年二月參加在京師舉辦的會試和殿試。會試由禮部在京城貢院舉行,也稱為“春闈”,同樣分三場,每場一天,主考官通常是翰林或內閣大學士。會試中榜的考生被稱為“貢士”,首位貢士被稱為“會元”。

科舉制度的歷史與影響

明初洪武三十年(1397)的會試,南北舉人因全取南方人而發生爭議。朱元璋親自查問後,將三名主考處死,並第二次發榜,全取北方人。自此,科舉制度確立了南北分卷,按地域分配名額。這種制度保持了國家的統一與政治穩定。

清初,康熙帝廢止八股文考試,但因無替代方案,三年後複恢。1895年,甲午戰爭後,康有為等舉人建議改革科舉,興辦新學。百日維新時改試策論,但戊戌政變後復原。1901年,清政府廢除八股文考試,1905年,經袁世凱奏請,慈禧太后發布上諭,正式廢除科舉制度。

科舉制度廢除後,清政府制定「留學生考試章程」,以考試選拔歸國留學生進入政府。1905年至1911年間,被稱為「洋科舉」的留學生考試共舉辦六次,取錄1388人。

| 時期 | 事件 | 影響 |

| 明初洪武三十年 | 會試爭榜 | 南北分卷,按地域分配名額,保障了邊遠省份的參政機會,有助於國家統一與政治安定。 |

| 清初康熙年間 | 廢除八股文考試 | 三年後因無替代方案而恢復八股文考試。 |

| 1895年 | 公車上書 | 康有為等提出改革科舉、興辦新學的建議。 |

考選規範與歷史沿革海外高等學校畢業生若有三年以上的學習經驗,得依法申請參與該考試。該考試分兩階段,首場在學部舉行,稱為「部試」;次場在保和殿舉行,稱為「廷試」。考試內容涵蓋外語及留學期間所學各科。合格者依其成績與專業,授予各科「進士」或「舉人」等傳統科舉稱號,其中最優秀者可獲翰林院編修之職。當時有「格致科進士」、「工科進士」、「商科舉人」乃至「牙科進士」等不同名銜。 20世紀初北洋軍閥統治時期,曾提出恢復科舉制度的討論。然而,新文化運動的先驅者如魯迅,對此表示強烈反對,其代表作為《孔乙己》,該文描述了一名受科舉迫害而悲慘終生的讀書人孔乙己的故事。此文於中華人民共和國成立後被選入初中語文教材。而中華人民共和國最高人民法院的前三任院長沈鈞儒、董必武和謝覺哉,分別是光緒年間的進士及秀才。 隋唐時代的科舉制度隋煬帝時期,科舉制度分為明經科和進士科兩類。儘管唐代大幅增加了科目的數量,但明經和進士仍是選拔官員的主要途徑。 明經科的考試內容包括帖經和墨義。帖經類似於現代的填空題,試題通常摘錄經書的句子並遮蓋其中幾個字,考生需要填寫缺失的字詞;而墨義則是一種關於經文的問答測驗。進士科的考試則 |