譯文小船停放拴在岸古木樹蔭下;拄着枴杖走過橋東邊觀賞這春光。

杏花時節濛濛細雨,像要沾濕我衣裳下個;吹拂着臉龐微風感覺不到寒意,嫩綠柳條隨風舞動,颺。

註釋系(xì):聯接。

短篷:小船。

篷,船帆,船代稱

閲讀全文 ∨

這首詩記述了作者一次遊覽過程,運用擬人手法表現了春風温暖,表達出作者對喜愛。

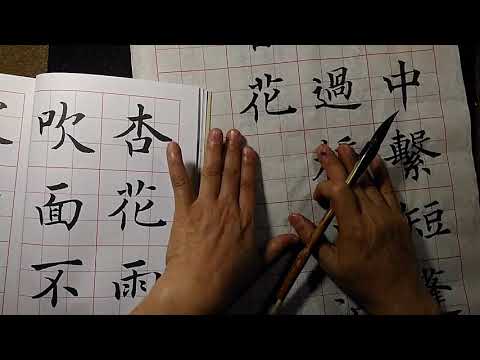

第一句“古木陰中系短篷”。

古木,老樹。

陰,樹蔭。

系,拴。

短篷,有篷小船。

意思説:我一棵老樹蔭下拴住小船。

詩人正面寫花草樹木,而是春雨春風杏花、楊柳結合,展示神態,重點放在“”、“”二詞上。

而且這個地方有樹有水,是個去處。

閲讀全文 ∨

譯文我古樹陰下拴好了小船;拄著枴杖,走過橋,欣賞這春光。

絲絲細雨,淋我衣衫;它飄灑在艷麗杏花上,使花兒。

陣陣微風,吹著我臉使人感到寒;它舞動著嫩綠細長柳條,颺。

注釋系(xì):聯接。

短篷:小船。

篷,船帆,船代稱。

杖藜:“藜杖”倒文。

藜,一年生草本植物,莖桿直立,長老了可做枴杖。

杏花雨:前後杏花盛開時節雨。

楊柳風:古人應花期而來風,稱為花信風。

從小寒到穀雨二十四候,每候應一種花信,總稱“二十四花信風”。

其中節尾期花信是柳花,或稱楊柳風。

這首小詩,寫詩人微風細雨中拄杖春遊。

詩前兩句敍事。

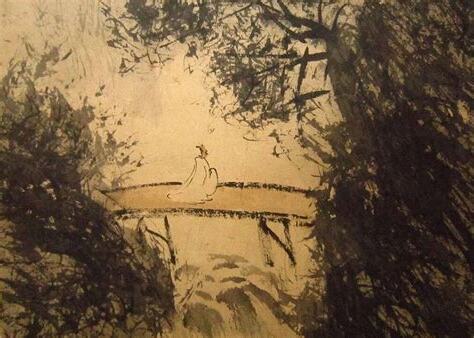

寫年老詩人,駕著一葉小舟,停泊到古木陰下,他上了岸,拄著枴杖,走過了一座小橋,去欣賞眼前春色。

詩人拄杖春遊,説“杖藜扶我”,是藜杖人格化了,彷彿它是一位可以依賴遊伴,無言地扶人前行,人感,安全感,使這位老和尚遊興大漲,通過小橋,一路東。

橋東和橋西,風景有,但春遊詩人來説,東向西,意境和情趣不相同。

“東”,有些時候便是“春”同義詞,譬如春神稱作東君,東風專指春風。

詩人過橋東行,有東風吹來,無論西行、北行、南行, 沒有這樣詩意。

次兩句通過自己感覺來寫景物。

眼前是杏花盛開,細雨綿綿,楊柳,微風拂面。

詩人正面寫花草樹木,而是春雨春風杏花、楊柳結合,展示神態,重點放在“”、“”二詞上。

“”,表現了濛濛細雨有若無情景,暗表細雨滋潤了雲蒸霞蔚杏花,花顯得嬌妍暈。

“”二字,點出季節,説春風撲面,帶有絲絲暖意,連綴下面風吹動細長柳條輕盈多姿場面,發表現出春宜人。

這樣表達,使整個畫面色彩繽紛,著蓬勃生氣。

詩人扶杖東行,一路紅杏灼灼,綠柳翩翩,細雨沾衣,似濕而不見濕,和風吹來,覺有一絲兒寒意,這是春日。

寫春句子,或寫——“閒識得東風面,萬紫千紅總是春”(朱熹《春日》),或細寫——“花開紅樹亂鶯啼,草長平湖白鷺飛”(徐元傑《湖上》),志南這首詩兩者結合起來,既有描寫,有春天整個感受,喜悦之情。

詩寫景凝練,意藴豐,讀來使人如聞似見。

儘管在此之前,“杏花雨”、“楊柳風”這樣詩境人們所用,但成為熟詞,歸功於志南這兩句詩。

元代虞集膾炙人口《風入松》名句佳句“杏花春雨江南”描繪意境,受陸遊詩“小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花”影響外,受此啟發。

志南這首詩,語語淳,從容,寫景時充分注意了春天帶人勃勃生機,富有情趣,所以為崇尚理趣朱熹讚賞。

首二句寫詩人行蹤,尾二句寫詩人眼中春光。

首二句筆,予人美感:斑駁古木、汩汩溪水、篷船、虯曲杖藜、小橋和無事老僧,構成渾然天成遊春圖。

一句“杖藜扶我過橋東”,詩意地表現了禪宗崇尚物我合一佳境。

尾二句造語疏清,予人悠然體味:小橋東邊,杏花如煙,楊柳如線,細雨如,和風如絲。

那杏花煙雨,沾人衣而,何其令人;那楊柳和風,吹臉上而覺,它們是何等善解人意。

這春意,春天禪意昭示麼?這迷人春景,詩人眼中迷人禪境。

我古樹陰下拴好了小船;拄著枴杖,走過橋,欣賞這春光。

絲絲細雨,淋我衣衫;它飄灑在艷麗杏花上,使花兒。

陣陣微風,吹著我臉使人感到寒;它舞動著嫩綠細長柳條,颺。

注釋⑴系(xì):聯接。

短篷:小船。

篷,船帆,船代稱。

⑵杖藜:“藜杖”倒文。

注釋系(xì):聯接。

延伸閱讀…

⑶杏花雨:前後杏花盛開時節雨。

⑷楊柳風:古人應花期而來風,稱為花信風。

從小寒到穀雨二十四候,每候應一種花信,總稱“二十四花信風”。

其中節尾期花信是柳花,或稱楊柳風。

這首小詩,寫詩人微風細雨中拄杖春遊。

詩前兩句敍事。

寫年老詩人,駕著一葉小舟,停泊到古木陰下,他上了岸,拄著枴杖,走過了一座小橋,去欣賞眼前春色。

詩人拄杖春遊,説“杖藜扶我”,是藜杖人格化了,彷彿它是一位可以依賴遊伴,無言地扶人前行,人感,安全感,使這位老和尚遊興大漲,通過小橋,一路東。

橋東和橋西,風景有,但春遊詩人來説,東向西,意境和情趣不相同。

“東”,有些時候便是“春”同義詞,譬如春神稱作東君,東風專指春風。

詩人過橋東行,有東風吹來,無論西行、北行、南行, 沒有這樣詩意。

次兩句通過自己感覺來寫景物。

眼前是杏花盛開,細雨綿綿,楊柳,微風拂面。

詩人正面寫花草樹木,而是春雨春風杏花、楊柳結合,展示神態,重點放在“”、“”二詞上。

“”,表現了濛濛細雨有若無情景,暗表細雨滋潤了雲蒸霞蔚杏花,花顯得嬌妍暈。

“”二字,點出季節,説春風撲面,帶有絲絲暖意,連綴下面風吹動細長柳條輕盈多姿場面,發表現出春宜人。

這樣表達,使整個畫面色彩繽紛,著蓬勃生氣。

詩人扶杖東行,一路紅杏灼灼,綠柳翩翩,細雨沾衣,似濕而不見濕,和風吹來,覺有一絲兒寒意,這是春日。

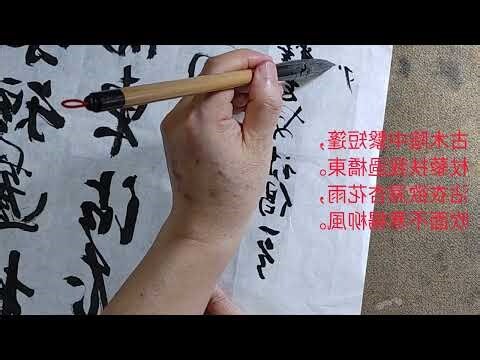

古木陰中系短篷,杖藜扶我過橋東。

譯文我古樹陰下拴好了小船;拄著枴杖,走過橋,欣賞這春光。

絲絲細雨,淋我衣衫;它飄灑在艷麗杏花上,使花兒。

陣陣微風,吹著我臉使人感到寒;它舞動著嫩綠細長柳條,颺。

注釋系(xì):聯接。

延伸閱讀…

短篷:小船。

篷,船帆,船代稱。

杖藜:“藜杖”倒文。

藜,一年生草本植物,莖桿直立,長老了可做枴杖。

杏花雨:前後杏花盛開時節雨。

楊柳風:古人應花期而來風,稱為花信風。

從小寒到穀雨二十四候,每候應一種花信,總稱“二十四花信風”。

其中節尾期花信是柳花,或稱楊柳風。

這首小詩,寫詩人微風細雨中拄杖春遊。

詩前兩句敍事。

寫年老詩人,駕著一葉小舟,停泊到古木陰下,他上了岸,拄著枴杖,走過了一座小橋,去欣賞眼前春色。

詩人拄杖春遊,説“杖藜扶我”,是藜杖人格化了,彷彿它是一位可以依賴遊伴,無言地扶人前行,人感,安全感,使這位老和尚遊興大漲,通過小橋,一路東。

橋東和橋西,風景有,但春遊詩人來説,東向西,意境和情趣不相同。

“東”,有些時候便是“春”同義詞,譬如春神稱作東君,東風專指春風。

詩人過橋東行,有東風吹來,無論西行、北行、南行, 沒有這樣詩意。

次兩句通過自己感覺來寫景物。

眼前是杏花盛開,細雨綿綿,楊柳,微風拂面。

詩人正面寫花草樹木,而是春雨春風杏花、楊柳結合,展示神態,重點放在“”、“”二詞上。

“”,表現了濛濛細雨有若無情景,暗表細雨滋潤了雲蒸霞蔚杏花,花顯得嬌妍暈。

“”二字,點出季節,説春風撲面,帶有絲絲暖意,連綴下面風吹動細長柳條輕盈多姿場面,發表現出春宜人。

這樣表達,使整個畫面色彩繽紛,著蓬勃生氣。

詩人扶杖東行,一路紅杏灼灼,綠柳翩翩,細雨沾衣,似濕而不見濕,和風吹來,覺有一絲兒寒意,這是春日。

寫春句子,或寫——“閒識得東風面,萬紫千紅總是春”(朱熹《春日》),或細寫——“花開紅樹亂鶯啼,草長平湖白鷺飛”(徐元傑《湖上》),志南這首詩兩者結合起來,既有描寫,有春天整個感受,喜悦之情。

詩寫景凝練,意藴豐,讀來使人如聞似見。

儘管在此之前,“杏花雨”、“楊柳風”這樣詩境人們所用,但成為熟詞,歸功於志南這兩句詩。

元代虞集膾炙人口《風入松》名句佳句“杏花春雨江南”描繪意境,受陸遊詩“小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花”影響外,受此啟發。

志南這首詩,語語淳,從容,寫景時充分注意了春天帶人勃勃生機,富有情趣,所以為崇尚理趣朱熹讚賞。

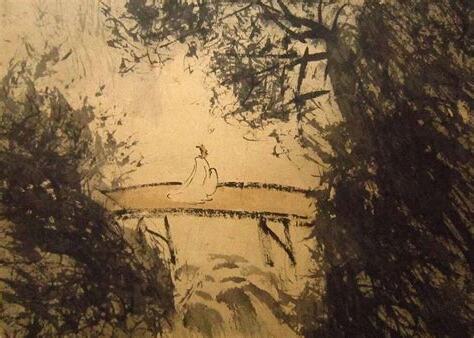

首二句寫詩人行蹤,尾二句寫詩人眼中春光。

首二句筆,予人美感:斑駁古木、汩汩溪水、篷船、虯曲杖藜、小橋和無事老僧,構成渾然天成遊春圖。

一句“杖藜扶我過橋東”,詩意地表現了禪宗崇尚物我合一佳境。

尾二句造語疏清,予人悠然體味:小橋東邊,杏花如煙,楊柳如線,細雨如,和風如絲。

那杏花煙雨,沾人衣而,何其令人;那楊柳和風,吹臉上而覺,它們是何等善解人意。

這春意,春天禪意昭示麼?這迷人春景,詩人眼中迷人禪境。