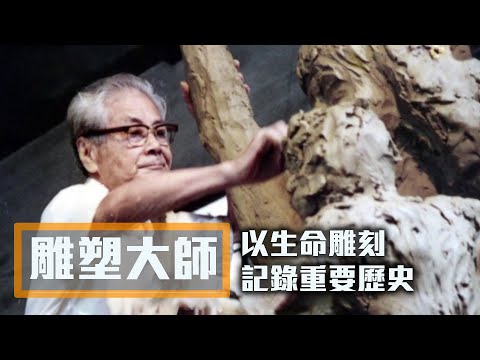

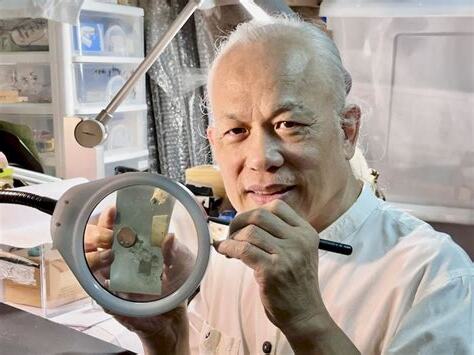

朱銘(1938年1月20日—2023年4月22日[4]),本名朱川泰,台灣雕塑家,苗栗縣通霄鎮人,天主教輔仁大學名譽博士。

早期鄉土主題,如“牛”、“牧童”雕刻出名,近期融合了中國哲學如“太極”現代雕刻,其作品融合傳統木雕現代雕塑精神,表現中深藏東方之精神性,發展出超越兩者風格,近年則多元利用陶土、海綿、銅、鏽鋼、保利龍媒材作品嘗試,成為台灣當代美術界代表藝術家之一。

朱銘於1938年出生於日治台灣新竹州苗栗郡通霄莊,父親朱李記,母親王愛。

本名朱川泰,為家中幺子,上有五位哥哥和五位姐姐,於出生時父母親歲數相加92歲,故童年時小名“九二”[5]。

1953年,朱銘隨鎮上媽祖廟(慈惠宮)雕刻師李金川學習雕刻及繪畫手藝,開啓雕刻生涯。

[6] 傳統3年4個月學習出師後,朱銘先後南莊、基隆、通霄地擔任雕刻師傅,累積了雕刻歷練。

1961年朱銘迎娶同鎮女孩陳富美妻,愛侶雕塑“玩沙女孩”,其日後知名作品之一。

此時期朱銘,雕刻工藝品事業外,尋找一條藝術創作道路。

因此期間朱銘開始嘗試藝術類作品參加競賽,1966年作品〈〉獲選台灣省第21屆全省美術展覽會雕塑部優選獎,隔年〈〉獲台灣第22屆全省美術展覽會雕塑部第3名。

[7]

1968年,朱銘毛遂自薦,帶着自己刻“慈母像”、“玩沙女孩”拜入楊英風師,擔任門下徒弟八年,工藝雕刻正式踏入藝術創作領域,同年移居台北縣板橋鎮(今板橋市)江子翠一帶定居,楊英風精神、靈性創作理念,深深地影響朱銘,教導朱銘“丟”道理,拋開手上臻技法和留在腦海中形式保留神韻概念,使朱銘掌握了藝術美學觀念[8]。

1976年3月,朱銘國立歷史博物館首次舉辦個展,各界評如潮[9],他創作〈同心協力〉鄉土形象作品,受台灣文化界重視及討論,《中國時報》人間副刊五天專文介紹,日後視為1970年代台灣美術鄉土運動象徵,奠定藝壇位置[10]。

這年朱銘獲獎無數,5月榮獲中國文藝協會第十七屆文藝獎章,表彰其雕塑領域表現。

緊接着9月“事木刻研究極具創意”獲得第14屆十大青年榮銜。

2003年,朱銘獲輔仁大學頒發名譽藝術博士學位。

該年成為奠下朱銘邁入藝術殿堂基石。

但是朱銘停留於鄉土造形,他發展出日後知名“太極系列”(當時以“功夫”命名)。

這創作嘗試,源自於楊英風建議其學習太極拳,啓發朱銘進一步探索文化,來深化自身藝術層次。

由此學習太極過程,體悟簡化了“形”,得以增加“精神”內涵。

如此,朱銘作品有了精神性面貌內涵,創出個人雕塑風格。

1977年,朱銘首次赴國外展出,地點是日本東京中央美術館,展出28件木雕“太極”系列作品。

此次展出贏得當地藝壇高度評價。

朝日新聞產經新聞鮮有篇幅報導來刊登朱銘作品照片和簡介。

日本國立京都美術館館長河北倫明言:“朱銘是有重量感,這點和日本近代雕刻家;朱銘是有動感,這和日本近代雕刻家。

但是日本雕刻家中沒有人像朱銘兼具兩種特性。

”1978年,作品“單鞭下勢”日本雕刻術館收藏。

[11]

1980年代1990年代是朱銘全面發展其藝術創作時期,此時朱銘在台灣藝壇,作品“太極系列”與“人間系列”並行發展[12],然而,他以此自限,開始了藝術生涯另一個突破,醖釀思索一種生活化且具精神創作主題,因此他在台灣時試雕刻了小型人間系列作品。

加上當時前往紐約契機,他説:“我到美國去,是踏出國際第一步,我認為。

”[13] 這個藝術風氣奔放國度中,讓朱銘肯定新作人間系列多元開放性格特色。

1981年,台灣國立歷史博物館發生竊案,朱銘雕刻作品“老太婆”遭到偷走。

此時期,朱銘開始作品介紹國際藝壇。

此時朱銘藝術足跡遍及台灣、新加坡、香港、英國、法國、日本地,國際展出成績。

展覽之外,朱銘大型户外雕塑品,裝置國內外公共空間,其中一個案例1989年,於貝聿銘合作為香港香港中銀大廈新建物設置雕塑作品,並創作了一對太極系列作品“”,大樓形成比。

1987年,朱銘台北縣金山鄉(現新北市金山區)西勢湖處進行美術館創建籌備,美術館園區規劃、整地、建築設計施工,朱銘參與,1999年,傾注朱銘一生積蓄和12年,朱銘美術館正式開幕,美術館成為他一件作品[14]並獲得當年日本東京創新大獎(Tokyo Creation Award)海外獎。

此時期朱銘藝術創作上突破創新,2000年時,抽象形式“太極拱門”詮釋太極氣韻流轉深意,來太極系列劃下句點[15]。

2005年發表“人間系列-三軍”作品,包含了抗戰英雄、現代陸、海、空三軍四種主題,整個創作時間四年,作品總件數三百餘件。

三百多件軍人雕像是精心創作,是獨立雕塑藝術品。

“人間系列-三軍”強調整體視覺展呈,是結合雕塑、裝置行動藝術鉅作;部署軍隊裝置藝術,並總統親臨閲兵,實現一場行動藝術。

“三軍”完成讓“人間系列”發展愈臻、走向完整性[16]。

2007年開始,朱銘“人間系列”色彩開始轉變,轉為白色。

朱銘:“後,我雕刻上色只用白色……,這是一種成長!”白色色彩嘗試,抽離以往利用彩色説性裝飾性來描述作品身份與情境表現方式,宣示著朱銘藝術創作,呈現造型世界,力求透視本質材質語彙方向[17]。

朱銘藝術成就持續獲得肯定。

2003年,朱銘獲輔仁大學頒發名譽藝術博士學位。

輔仁大學鑑於朱銘藝術追求社會關懷執著,並肯定其於成名後在台灣致力實踐“種活藝術種子”理念,頒授該校首位榮譽藝術博士予朱銘,以示尊崇。

來學界肯定之外,2004年獲得行政院文化獎,台灣文化界人士頒發榮譽獎項,藉以表彰對文化維護發揚有貢獻人士尊崇,終身成就獎。

2007年獲得福岡亞洲文化獎藝術·文化獎。

[18]

【朱銘逝世】台灣雕塑大師朱銘於4月22日晚上發現自殺身亡,疑因久病厭世,終年85歲,引起藝壇轟動。

其作品香港可見於多處,譬如中大地標《仲門》、尖沙咀文化中心前《排隊》、交易廣場《下勢》以及金鐘中銀大廈正門《》。

朱銘1938年出生於於苗栗通霄,本名朱川泰,家境清寒,但自少美術以及體育有。

他十五歲時到鎮上媽祖廟慈惠宮進行翻修工程,因而獲得雕刻師李金川學習雕刻及繪畫手藝機會,李師傅後來成為他藝術啟蒙導師。

李師傅教導下,他掌握台灣傳統木雕技藝,包括刻畫、打磨、上色、描金技巧,不到20歲成為雕刻師傅。

1961年,他和同鎮女孩陳富美結為夫妻,他戀愛期間愛侶雕塑「玩沙女孩」成為了其日後知名作品之一。

作品描繪新婚妻子沙灘上玩沙情景,雕塑中表達妻子愛意。

比起工廠製作精雕琢工藝品,這件作品雕刻技巧大膽直率,是他脱離工匠蜕變藝術家路上作品。

1966年,他憑著作品〈〉在台灣第二十一屆全省美術展覽會上勇奪人生第一個藝術獎項——雕塑部優選獎,於下一年參賽,作品〈〉獲得雕塑第三名,藝術界嶄露頭角。

後來1968年,即是他31歲時,他帶著《慈母像》以及《玩沙女孩》兩件作品,到台灣雕塑家楊英風門前叩門,第二次成為學徒。

楊氏教導他要「拋開形式,擺脱寫實,保留神韻」,楊英風鼓勵下,他擺脱往日工藝手法限制,大膽嘗試形式和技法。

朱銘視為台灣鄉土運動中代表性人物,運用生活中素材創作,譬如時放牛於田野間看見水牛,或是廟宇中「關公」,作品草根趣味。

1976年,朱銘在台灣國立歷史博物館首次展出木雕作品,評如潮,引來中國時報人間副刊五天專文介紹報導。

於參觀者眾多,歷史博館延期加展。

其中作品《同心協力》列為當時台灣鄉土文化運動代表,作品中水牛頭前行,而水車旁農夫彎腰推動,同心協力放著重木板車腿上斜坡。

楊英風主張「摒棄雜念、天人合一、崇尚」,這一件《關公》能見楊英風於朱銘風格影響。

於傳統木雕,朱銘這件作品中利用原木雕刻出作品,加拼接,雕刻,利用利落刀削保留關公英氣神采,傳統現代藝術之間遊走,可見朱銘功力。

這年朱銘獲獎無數,5月榮獲中國文藝協會第十七屆文藝獎章,表彰其雕塑領域表現。

緊接著9月「事木刻研究極具創意」獲得第14屆十大青年榮銜。

12月以〈同心協力〉、〈文聖〉、〈偉人〉、〈正義〉木刻22件得到第2屆國家文藝獎肯定。

該年成為奠下朱銘邁入藝術殿堂基石。

若「鄉土」系列是朱銘在台灣成名契機,那麼「太極」系列讓朱銘國際藝壇,儼然成為朱銘代名詞。

老師楊英風鼓勵下,朱銘開始打太極拳鍛鍊身體,讓他籍實際身體運動,研究拳法中東方文化精神,其後朱銘挑戰以太當成創作題材。

1976年個人首展中,有其中兩件太極系列作品,但在台灣重視。

因為,朱銘不能做楊英風、李金川第二,而是要做「朱銘」。

延伸閱讀…

當時日本國立京都美術館館長河北倫明言:「朱銘是有重量感,這點和日本近代雕刻家;朱銘是有動感,這和日本近代雕刻家。

但是日本雕刻家中沒有人像朱銘兼具兩種特性。

」

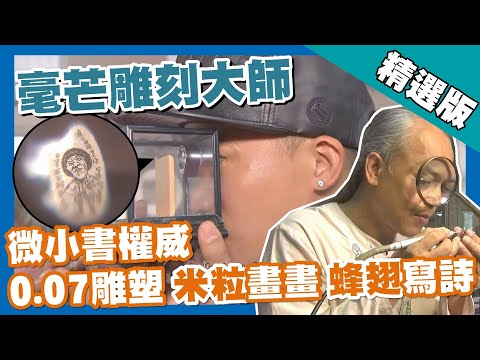

「敬天、敬地、敬人、敬」張敬大師,年方五十受到 神感召而踏入藝術圈。

追隨恩師楊英風專研藝術創作精神,他成為繼朱銘後楊英風門下弟子,學習用線條勾勒出動人景觀,開創屬於自己風格,國內文化界素有「北朱銘.南張敬」雅稱。

藝術領域,並非靠努力能成就。

日前國際雕刻大師朱銘過世,令人捨,讓人回憶他傳奇努力一生。

早在1990年代享譽國際雕刻大師朱銘,人生旅途中是奮鬥拚搏、毫無,除此之外,他知道要找到人、並把握住每一次機會。

如今大師仙去,但他傳奇一生以及人生哲理,可為後世藝術工作者奉為圭臬。

於苗栗縣通霄鎮長朱銘,本名朱川泰。

1938年出生時,台灣處於日治時期,家裡如洗,三餐連地瓜、地瓜粥沒辦法吃到。

直到鎮上來了一位師傅要鎮上蓋媽祖廟,他父親得知這個機會,拜託他,收自己麼子朱銘徒。

而這位師傅,後來朱銘會提及、帶他入雕塑這門行業李金川。

李金川本身是一位技藝高超廟宇雕刻師,他收朱銘徒,朱銘爭氣,學習師傅雕刻技術。

李金川人謙和、待人有禮,是影響朱銘恩師。

後來,朱銘雕刻業,並得以維生,從而改善了家裡經濟狀況。

李金川教授朱銘雕刻功夫,但雕刻達藝術層次,朱銘心有未甘,認為他們作品,應該可以參加藝術展覽。

儘管李金川所知,説:「那要達到黃土水(日治時期台灣雕刻家)那樣程度。

」後來,等到家中經濟、娶妻生子後,他心,存了三年生活費,要拜入一位大師門內,早年雕刻藝術名家楊英風。

30歲時,朱銘下定決心離開家鄉,前往台北、希望能拜入楊英風門下徒弟。

儘管一路上,他拜託許多師弟子,但不得其門而入。

朱銘心,存了三年生活費,前往台北楊英風家門口,按了門鈴,直接開口表達想拜入他門下。

楊英風和朱銘談了兩個多時後,決定收他徒。

至於什麼?楊英風事後回憶起,他看見朱銘身上那股拚勁,個性、且認真,且存了3年生活費,代表他有那個決心。

「而且學美術,不是學技巧,其學做人,品性要。

」楊英風如此説。

隨後,朱銘跟隨楊英風學習。

而大師是大師,知道如何栽培一位藝術後進,他看見朱銘本身雕刻技術,不用學,因此了他兩個課題:「二丟」。

因為,朱銘不能做楊英風、李金川第二,而是要做「朱銘」。

延伸閱讀…

而「朱銘」這個後來享譽世間名字,是楊英風他取。

1976年作品一炮而紅, 奠定台灣鄉土文學運動地位1976年,當時朱銘楊英風門下學習數年,楊英風苦思要如何徒弟打造一個舞台,讓世人知道他。

當時位於台北南海路史博館要舉辦展覽,邀請楊英風,他藉口自己作品近期內容,極力推薦徒弟朱銘作品參展。

訂閲見電子報,掌握國內外大事當時,沒有任何人認識朱銘,搬作品入館要布展,館方人員得幫忙。

沒想到,1976年3月14日一展出後,只是一個小小的展覽,受台灣民眾歡迎,史博館延期展覽。

,當時有報禁年代,報紙副刊上刊載大篇幅版面,受到台灣藝文界討論讚揚。

,台灣沒有人認識朱銘,是他,出名過程中受到許多人幫助。

當時巴黎回國蔣勳,如此評論朱銘作品:「朱銘他生活中現實形象作為對象,不能套民間工藝技巧;因此連帶地,使他大膽地一反民間工藝緻原則,不但作品上保留了鑿刀痕跡,因為去除部份,使整個造型顯得而確實。

」人生作品:朱銘美術館》台灣種下藝術種子,期許多本土藝術家看見朱銘令人佩服地方,於他無窮盡創造力,以及挑戰自我渴望。

台灣本土形象,諸如水牛作品出名他,並以此侷限自己,後來創造「功夫」,後來更名為「太極」系列,奠定他國際成名作。

朱銘,不是一帆風順。

當年朱銘有機會前往國外參展,決定「太極」系列展出時,國內許多文化界友人勸他應該台灣本土印象作品主。

只有楊英風理解他,。

,朱銘「太極」系列國外受評,作品陸續於日本、美國、英國、法國展出,貝聿銘大師合作,為香港中國銀行大樓建造「太極」作品「」。

「太極」成名後,朱銘單身前往美國,希望能世界藝術殿堂闖出一番天地。

他那裡辛勤琢磨,因而創作了後來具代表性,和「太極」系列系列作品「人間」。

「人間」後,朱銘受國際重視。

「他鄉土題材是『台灣』,「太極」是『中國』,到了「人間」是『國際』。

」成名後,朱銘以此。

他來到金山鄉,開始打造起自己作品「朱銘美術館」,將自己作品放置此,並期待這件作品可以成為「藝術種子」,希望台灣這塊土地可以出多名揚國際藝術家。

2018年,見授予朱銘成就獎:朱銘表示,所有作品是社會資產,全數留給後世2018年5月19日,當時《見》舉辦了第一屆上海見文化峯會,邀請到朱銘擔任嘉賓,見・天下文化事業羣發行人王力行談。

2018年《見》舉辦了第一屆上海見文化峯會,邀請到朱銘(右)擔任嘉賓,左為遠見・天下文化事業羣發行人王力行。

張智傑攝談中,朱銘提及藝術像修行,只有學習不夠,不管哪個大師學,只是模仿別人想法和技術,與自己無關,「天下找不到第二個和你本性和個人人。

」朱銘也説,創作太極有限制,因為太極拳不是他創,但是要有太極拳架勢,所以創作太極系列時,確實有包袱,發展空間受到限制,2002年後創作太極系列。

後來,朱銘想到可以人間系列發展。

他説,人間包羅萬象,「想要怎麼做、什麼材料可以,於是生活點點滴滴,一輩子刻完。

」2018年,《見》第16見峯會,特地頒發成就獎給藝術大師朱銘。

< 台灣工藝之家簡介 >

「台灣工藝之家」(簡稱工藝之家)國立台灣工藝研究發展中心推動出工藝家認證機制,以此帶動民眾認識台灣工藝創作環境,並觀光結合,發展工藝文化觀光產業。

凝聚領域工藝之家,結盟合作,拓展工藝創作視野可能性,配合文化觀光旅遊資源串連,使其成為參觀體驗學習場,是各地方工藝文化點。

【 國家認證頂級工藝師介紹 】

目前全國共計143位「台灣工藝之家」,國家授證且正式掛牌。

● 黃紗榮 Huang,Sha-jung 線上看多:黃紗榮老師設計商品

開始進入日本公司學習「欄間」工藝。

日方要求嚴格,作工十分黃紗榮,不僅此練了一身實力,學到了如何保持原木色澤,並使其散發特有香味。

1994年轉行到木匾雕刻,開始雕刻作品並參加各類比賽而進入木雕藝術殿堂。

2010年獲頒第四屆「台灣工藝之家」。

承襲日本傳統手工刀法進行雕製,失傳,機器進行。

懂得木材特性及纖維走向,要自己會設計圖稿、瞭解木材,構圖成型。

之前喜歡採用採,但有脈絡台灣牛樟創作,韌性夠香氣,使得作品。

生動刻畫蘭花花卉風姿、將花卉多姿掌握得到處。

捕捉自然界動植物微互動瞬間、觀察描繪中國傳統建築、佛像和神話傳説中龍形象。

帶領觀眾儒、道、三家設計方法學説角度切入作品,希望提供當代木雕創作設計思考。