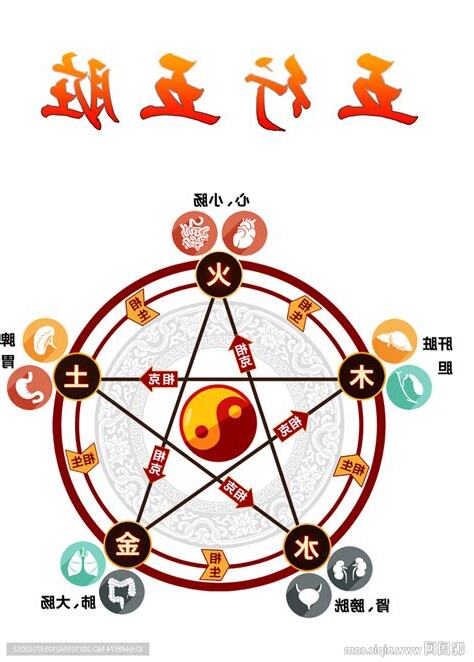

「器官五行」在中醫中扮演重要的角色。根據《素問‧五臟別論篇》,身體的五臟,即肝、心、脾、肺、腎和六腑,包括膽、小腸、胃、大腸、膀胱和三焦,各自擁有獨特的功能和能量。這些臟腑的功能相互依存,形成了一種「表裏對立」和「生化剋制」的作用。

臟腑的陰陽五行與中醫治療

|

五臟

|

六腑

|

中醫的臟腑理論源於《黃帝內經》,依據陰陽五行學説,將人體內的器官分為五臟和六腑。五臟指心、肝、脾、肺、腎,六腑包括胃、大腸、小腸、三焦、膀胱和膽。每個臟腑都有其特定的功能和作用,並且與人體的健康和疾病狀態密切相關。

-

五臟的功能

- 肝:調節血液,藏血,主疏泄,主筋

- 心:主血脈,主神志

- 脾:主運化,升清,統血,主肌肉和四肢

- 肺:主氣司呼吸,主宣發肅降,通調水道,朝百脈,主治節

- 腎:藏精,主水,主納氣,主生殖和蜕變

-

六腑的功能

- 胃:主受納,腐熟水谷

- 大腸:主傳化糟粕

- 小腸:主消化吸收,泌別清濁

- 三焦:通行諸氣,為水液運行的通道

- 膀胱:儲存尿液,排出體外

- 膽:儲存和排泄膽汁,參與消化

五行學説將五臟與五行相對應,即肝屬木、心屬火、脾屬土、肺屬金、腎屬水。根據五行相生相剋的規律,不同臟腑之間存在生克關係,這些關係在病理和治療上都有著重要意義。例如,肝木太過可能會侵犯脾土,導致脾虛的症狀,治療時應抑木扶土,即疏肝健脾。

中醫學認為,人體的陰陽平衡是健康的基本條件,而陰陽失衡則會導致疾病。陰陽五行學説結合臟象學説,為中醫的診斷和治療提供了理論基礎。瞭解各臟腑的功能和特性,以及它們之間的相生相剋關係,有助於醫者更準確地辨證施治,達到陰陽平衡,恢復健康的目的。

中醫在臨牀治療中,不僅注重藥物治療,還強調針灸、推拿、氣功等非藥物療法,這些方法都是基於臟腑理論和陰陽五行學説來進行調節和治療。例如,通過針灸特定穴位的刺激,可以調節臟腑功能,增強身體的自愈能力,從而達到治療疾病的效果。

總之,中醫的臟腑理論和陰陽五行學説為中醫診斷和治療提供了系統的思路和手段。雖然這些概念和現代醫學的分類有所不同,但中醫的治療方法在許多疾病的治療中顯示出了其獨特的效果和價值。

器官五行是中醫學中的一個重要理論,既是中醫學的基礎理論之一,又是診斷疾病和治療疾病的重要依據。根據中醫學的觀點,人體的各個器官與五行相關聯,即木、火、土、金和水。這種關聯有助於中醫師理解身體內部的相互作用,進而進行診斷和治療。

在中醫理論中,每個器官都與五行之一相關。木代表肝臟,火代表心臟,土代表脾臟,金代表肺臟,水代表腎臟。這些器官的相互作用和平衡對於維持人體健康至關重要。

例如,根據中醫學的觀點,肝臟主要與情緒相關,如果肝臟出現問題,可能會導致情緒不穩定。同樣,心臟代表著人體的意識和神明,火元素的不平衡可能導致焦慮和失眠等問題。脾臟則負責消化和吸收營養,土元素的不平衡可能導致腸胃問題,如脹氣和消化不良。肺臟與呼吸有關,金元素的不平衡可能導致呼吸困難和免疫系統問題。最後,腎臟負責調節體液平衡,水元素的不平衡可能導致水腫和尿液問題。

綜合來説,中醫學認為通過平衡和調節器官五行間的相互關係,可以達到維護身體健康和治療疾病的目的。因此,在中醫診斷和治療中,理解並平衡器官五行的相互關係,是提供有效療法的重要一環。

結論來説,中醫學的器官五行理論是一個重要的概念,幫助醫生理解身體的內部作用和平衡。只有通過確定器官和五行之間的關係,中醫師才能提出適當的診斷和治療方案。因此,理解器官五行理論在中醫學中的重要性是非常必要的。

延伸閲讀…

中醫認為五行與身體密切相關,你知道金木水火土對應哪個 …

五行與人身體器官關係