四川盆地(「紫色盆地」)——中國最大的外流盆地

華鎣山以西的平原:

- 稱為「川西平原」或「成都平原」。

- 面積廣闊,達6000平方公里。

- 自流灌溉,氣候宜人,土壤肥沃,素有「天府之國」之稱。

華鎣山與龍泉山之間的方山丘陵:

- 由緩傾的紫紅色砂頁巖構成。

- 特色地貌:方山式丘陵。

- 海拔約350-450米,相對高度數十米。

華鎣山以東的川東嶺谷:

- 由東北—西南向的條狀山地組成。

- 海拔700-800米;谷地中低丘和平壩相間。

- 川東主要的農業和人口聚集地。

盆地邊緣山地:

- 海拔普遍在2000-3000米。

- 包括龍門山、邛崍山、峨眉山、大婁山、大涼山。

- 山勢陡峭,發源於此的河流多呈「V」形谷。

盆地底部:

- 海拔約250-700米,地勢東南傾。

- 內流河流最終匯入長江幹流。

- 被中生代紫紅色砂岩和泥岩覆蓋,因此又稱「紅層盆地」。

- 丘陵為主,低山和平原次之。

地質演化:

- 早期為內陸湖盆(蜀湖)。

- 經歷「印支運動」、「喜馬拉雅運動」等抬升褶皺,盆地輪廓形成。

氣候特徵:

- 屬亞熱帶季風氣候。

- 氣温季節變化明顯,夏季高温多雨,冬季寒冷少雨。

- 邊緣山地降水充沛,盆地底部則相對乾燥。

經濟意義:

- 糧食、油料、肉類的重要生產基地。

- 中國最大的天然氣產區之一。

- 主要城市包括:成都、重慶、雅安、自貢等。

2008年汶川地震:

- 造成巨大的人員傷亡和經濟損失。

- 導致四川盆地局部下降,龍門山上升。

- 特徵:強烈地震,地表破裂,大區域地表變形。

- 根本原因:地震帶構造運動。

四川盆地:天府之國的地理心臟

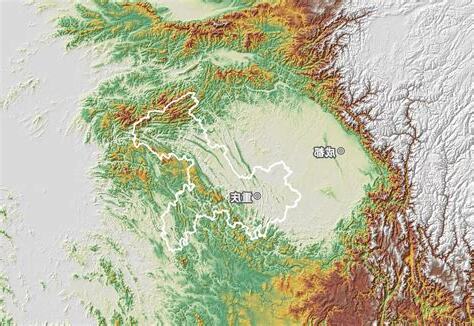

四川盆地,位於中國西南部,是一個四面環山、地勢平坦的巨大盆地。它是中國四大盆地之一,面積約26萬平方公里,佔中國總面積的3.4%。

地理位置

四川盆地東臨湖北省,南鄰貴州省和雲南省,西接西藏自治區,北界甘肅省和陝西省。盆地呈現東北走向,長約600公里,寬約400公里,海拔一般在500-1000米之間,最高點為四川省綿陽市境內的劍門山,海拔2077米。

地形地貌

四川盆地以平原為主,丘陵和山地分佈在其周緣和盆地內部。盆地中央部分為成都平原,地形開闊平坦,土壤肥沃,被譽為「天府之國」。周圍環繞著龍門山、邛崍山、大涼山、秦嶺等山脈,形成一個封閉式的盆地環境。

水文特徵

四川盆地水系發達,有岷江、沱江、嘉陵江等主要河流縱貫其中。這些河流均發源於周圍山脈,匯入長江。盆地內還有眾多的湖泊,如邛海、瀘沽湖等,為盆地提供了重要的水資源。

氣候特徵

四川盆地屬於亞熱帶季風氣候區,冬暖夏熱,雨量充沛。全年平均氣温15-18℃,年降水量800-1200毫米,主要集中在夏季。盆地內部受地形影響,氣候有所差異,山地氣温較低,降水較多,而平原地區氣候温和,降水較少。

地質構造

四川盆地地質構造複雜,經歷了多次地殼運動。盆地內部主要由侏羅紀至第三紀的沉積巖組成,其中以砂岩、泥岩為主。周圍山脈則由較老的岩石組成,主要是花崗巖、變質巖等。

經濟發展

四川盆地是中國重要的經濟區域。盆地內部交通便利,資源豐富,農業發達,工業基礎雄厚。成都市作為盆地中心城市,是中國西部重要經濟中心。近年來,四川盆地旅遊業也得到快速發展,九寨溝、黃龍等風景名勝區聞名中外。

主要城市

四川盆地內主要城市包括: