1923年國民黨總理孫中山蘇聯代表越飛簽訂孫越聯合宣言後,並蘇聯控制共產國際要求下[1],允許中共黨員個人身份加入國民黨(第一次國共合作),但1927年發生分裂。

於此次分裂原因,國民黨認為,加入國民黨中共黨員孫越宣言中安排,應接受國民黨領導,實現國民革命,但中共力圖破壞國民革命,反對國民革命軍北伐,並北伐光復南京後發動暴動,因而引發國民黨清黨;共產黨認為,三大政策(或稱新三民主義)親蘇聯政策施行是國共合作基礎,國民黨內右派拋棄聯俄容共三大政策,導致革命失敗,中共方面堅決擁護三大政策,國民政府進行反擊[2]。

1927年分裂後,兩黨進行了武裝抗,西安事變後國民黨共產黨聯合抗日,日後內戰埋下隱憂。

1946年內戰爆發,直至1949年共產黨北京建立其主導中國大陸政權。

1950年後,國民黨完全失去中國大陸控制,中華民國政府遷往台灣,奉行政治意識形態,此後雙方進行了多年武裝對峙,並國際層面上爭奪中國代表權。

在台灣實現民主轉型、2000年首次國民黨失去執政權後,轉為改善共產黨關係,2005年兩黨領導人首次會面後,兩黨關係成海峽兩岸關係中陸和台灣間聯絡渠道之一[3][4]。

日本明治維新之後,國力大幅提高。

1878年,日本設立屬於天皇參謀本部,執掌用兵、作戰軍令事務,內閣無權過問,由此確立“統帥權獨立原則”[5],標誌着日本正式邁向軍國主義[6]:102。

1889年,《明治憲法》規定天皇總攬統帥權。

1900年,規定內閣陸軍大臣和海軍大臣現役武官專任,直接天皇負責,向內閣總理大臣負責。

日本中國東北和內蒙古東部稱為“滿蒙”,加上日本1910年通過《日韓合併條》吞併了半島,日本東北亞獲得了進一步侵略中國跳板和前沿基地[7]:42。

1919年,孫中山中華革命黨改組中國國民黨。

1921年,中國共產黨上海成立。

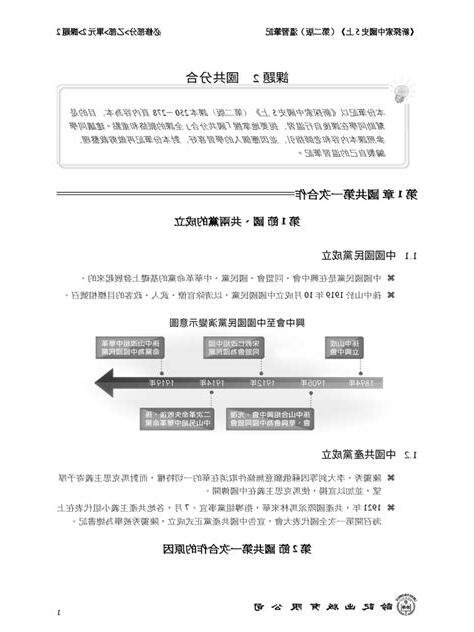

第一次國共合作發生於1920年代。

開始時,中國國民黨新興之中國共產黨合作,後中國共產黨政見分歧,中國國民黨旨在建立中國人獨立主政民有、民治、民享民主共和國,而中國共產黨旨在建立工人階級領導共產主義國家。

三民主義共產主義不可調和,加上願其他黨派擾亂當時局面,所以採取排共政策。

後來,中國共產黨提出建立“反帝反封建”,要中國國民黨合作,組成“革命統一戰線”。

1922年7月,中國共產黨二提出實行“黨外合作”(即所有合作涉及黨內事務),但共產國際駐華代表馬林倡議實行“黨內合作”(即中國共產黨員個人身份加入中國國民黨),中國國民黨改造各革命階級聯盟。

當時得到中國共產黨接受。

當時中國處於軍閥割據時期。

1921年12月,共產國際代表馬林得到孫中山,張太雷陪同下前往孫之桂林大本營停留9天,孫三次談,接觸中國國民黨其他領導人。

後馬林提議中國共產黨應該中國國民黨合作。

1922年9月,張繼介紹,孫親自主盟,陳獨秀、李大釗後正式加入中國國民黨。

1923年1月,孫中山蘇聯代表越飛上海會談後,發表聯合宣言或稱孫越宣言,文中言“共產制度適用中國、蘇拋棄中國條約特權、東北鐵路問題中蘇雙方協商解決、蘇使外蒙脱離中國因此駐蒙蘇軍撤出”,開始聯俄容共。

2月,派廖仲愷蘇聯談判,8月派蔣中正到蘇聯考察軍事。

10月,共產國際派米哈伊爾·馬爾科維奇·鮑羅廷顧問,負責改組國民黨。

1923年6月,中國共產黨第三次全國代表大會確定全體中國共產黨黨員個人名義加入中國國民黨,並中國國民黨建立“革命統一戰線”方針。

1924年1月20日1月30日,孫廣州召開了中國國民黨第一次全國代表大會。

大會通過聯俄容共方,選出中國國民黨中央執行委員會,中國共產黨黨員李大釗、譚平山、毛澤東、林祖涵、瞿秋白10人選為中國國民黨中央執行委員或候補執行委員,佔委員總數1/4。

標誌着第一次國共合作正式建立。

10月,中國工農紅軍突圍,展開二萬五千裏徵,一年後抵達陝北,剩下一萬多兵力。

隨後,中共假名合作而於國民黨內部進行分化發展,後國民黨內所謂左派右派稱號是中共分化之下而來。

軍事部分蘇聯援助下,1924年5月廣州黃埔建立黃埔軍校。

蔣中正任校長,廖仲愷任黨代表,周恩來任政治部副主任。

黃埔軍校政治教育和軍事訓練並,參照蘇聯軍事制度,注重培養愛國思想和革命精神。

成立黃埔軍校,國民革命軍奠定基礎。

第一次國共合作,加速了中共發展。

但1925年3月孫中山去世後,國民黨內派閥蜂起,國共合作出現動搖[8],蘇聯加速透過中國共產黨分化國民黨[9]。

6月23日沙案(沙面事件),省港罷工會本廖仲凱領導,但實為共黨主導,8月20日中國國民黨內左派人物廖仲愷暗殺,蘇聯顧問鮑羅廷指稱右派領袖胡漢民涉嫌主謀而其拉下台。

1925年11月23日,謝持、鄒魯中國國民黨元老北京西山碧雲寺召開“中國國民黨一屆四中全會”,宣佈分。

1926年1月,中國國民黨第二次全國代表大會召開,蔣二次東徵結束回粵提出北伐,汪衞表示贊成,鮑羅廷無異議,否認西山會議,謝、鄒人開除黨籍,但後北伐計劃突然遭蘇顧問季山嘉拒絕,二月、三月拒(這導致了後來中山艦事件),汪衞配合蘇聯抵制北伐(蔣汪之間私下談話季山嘉得知可見)。

3月,發生“中山艦事件”代理海軍局長共黨黨員李之龍矯令中山艦廣州開回黃埔裝滿燃煤,並於隔日開回廣州圖謀不軌,20日清晨蔣介石清除國民黨內共黨分子,並讓國民黨拿回軍政大權。

5月,蔣中正在中國國民黨二屆二中全會上提出“整理黨務案”,限制中國共產黨中國國民黨內任職比例,鮑羅廷表示同意配合,這時讓北伐成為可能。

7月北伐後,國民革命軍總司令蔣中正地位上升。

中國共產黨中國國民黨內及軍隊政治部發展,中國國民黨內矛盾增加。

1926年10月,湖南、湖北發生農民運動。

“打土豪,分田地,一切權力歸農會”。

當時,毛澤東代表到湖南瞭解情況,並寫下《湖南農民運動研究報告》。

報告讚揚農民的羣眾運動,指出“矯枉過正”、“革命不是請客吃飯、做文章……”、“革命一個階級推翻另一個階級”。

中共湖南區委1927年寫中央報告中説:“此社會羣農運進攻包圍中,我們認現農運確是左稚,於是通告禁止農協罰款捕人事,而且限制區鄉農協執行委員,須現耕種農民擔任,於罰款、逮捕人,掃除。

不自覺站到農、地主方面而限制貧農。

自潤同志鄉間視察歸來,我們感貧農打擊土豪劣紳,實有⋯⋯”

1927年3月國民黨二屆三中全會(3月10日17日)後,其執監委暨候補委員八十名中,共產黨員居三分之一,親共左派居三分之一,中國國民黨中央黨部各部部長暨其秘書,中國共產黨員佔一半以上,國民政府蘇聯顧問與共產黨勢力全權把持。

[10][11]鮑羅廷並武漢成立了“中國國民黨中央執行委員會暨國民政府委員會臨時聯席會議”,藉掌握中國共產黨中國國民黨左派進而取得政治主導權,所謂“提高黨權”、“反對軍事獨裁”、“打倒軍閥”為理由,於1927年3月10日,中國國民黨二屆三中全會通過《統一黨領導機關決議案》,通過了“統一革命勢力”、“統一黨領導機關案”反蔣方案,蔣中正北伐途中剝奪了蔣主席職務,其降為普通委員。

[12]。

蔣南昌發表《告黃埔同學書》,表明接受該決議。

面親蘇勢力倒蔣,蔣中正決計和共產黨斷絕關係,於是回國汪衞商討發動黨工作,驅逐蘇聯顧問,同共產黨決裂。

汪衞提出避免過激解決辦法,建議蔣親自去武漢規勸説服產黨,國民政府和黨部遷到南京。

1927年4月初,中國國民黨右派上海開會,會上提出“共產黨結容納於國民黨共產黨員,同有謀叛證據”。

汪衞回國後,中間派出面領導武漢政府。

4月6日,張作霖得到公使團,派遣中國軍警突襲北京蘇聯大使館、遠東銀行、中東鐵路辦公處,逮捕了躲藏在其中多時58名中國人,包括中國共產黨主要創始人之一李大釗,查獲並外界公開共產國際發來大量指示、訓令、顛覆材料(馮玉祥合作顛覆文件、槍會及煽動農民紀錄、中國共產黨文件,“蘇聯陰謀文證彙編”),證實蘇聯全面指揮顛覆中國政府運動。

[13][14]。

蘇聯中國共產黨譴責中國國民黨侵犯蘇聯使館,並稱此事件乃“帝國主義挑撥,中國政府淪為帝國主義者工具”。

4月12日,中國國民黨右派及蔣中正正式中國共產黨決裂,後上海、廣西、廣州地搜捕中國共產黨員蘇聯要員,中國國民黨稱為“清黨”。

4月18日,南京成立國民政府,汪兆銘不同意清黨,南京武漢一度分裂(寧漢分裂)。

南京國民政府發令通輯中國共產黨要員二百人。

4月19日,蘇聯召回北京駐華代辦及大使館職員。

斯大林事後坦承中國共產黨來分化國民黨錯誤舉[15]。

7月15日,武漢方面汪精衞瞭解鮑羅廷中國產黨合謀奪取政權計劃後,開始和平。

1927年8月1日,中國共產黨舉行南昌起義,打響武裝反抗中國國民黨第一槍[16]:4922。

全面攤牌,進行武裝暴動。

國共第一次合作破滅。

中國共產黨幾天後敗逃,隨後數月後湖南、廣東、江蘇及浙江地推行暴動,均告失敗。

9月,毛澤東湖南發動秋收暴動失敗,率殘部進入江西及湖南交界之井岡山建立地。

1928年濟南慘案,中國軍民6123人罹難,1701人傷殘,蔣介石卻下令北伐軍“忍辱負重”,撤出濟南,繞道北伐[17][18][19]。

後,蔣懲辦參戰主要中國軍官後,日軍退出濟南[20]:740-742。

1928年,中國共產黨朱毛會師後發展,湘贛粵閩地建立起多個“蘇區”[21]:50。

當時國民革命軍北伐,隨後1929年爆發蔣桂戰爭及1930年爆發中原大戰,無暇顧及中國共產黨發展。

1929年,中華民國蘇聯東北之中東路事件,東北軍損失,張學良簽訂《中蘇伯力會議議定書》。

此舉暴露中國東北軍外中乾,日本關東軍有信心東北採取行動。

1931年起,留俄國際派掌控中國共產黨大權,觀念和目標並切合中國實際狀況,高倡無產階級革命,企圖佔領都市,繼而使各省獨立[22]。

1931年11月7日,中國共產黨於蘇聯國慶日中央蘇區創建中華蘇維埃共和國,江西瑞金[23]。

中國共產黨得以喘息及擴張,1930年贛南,閩西及湘,鄂,豫,皖邊區建立蘇維埃區,並於1931年11月,江西瑞金建立中華蘇維埃共和國臨時中央政府。

第一次國共合作完全破裂,兩黨進入圍剿反圍剿階段。

1931年11月7日,中華蘇維埃共和國臨時政府成立;12月,共產國際指示,謂推翻中國國民黨日本帝國主義一切帝國主義民族革命戰爭先決條件,發展罷工運動,領導學生運動,號召士兵民眾,聯合反帝國主義中國國民黨[24]:620。

1932年1月,蔣介石稱“抗日剿匪,攘外安內,安內以攘外,剿匪抗日”[25]:121。

1932年4月15日,中華蘇維埃共和國臨時中央政府日宣戰[26]。

1933年10月,國民政府動員近100萬國民革命軍圍剿中國共產黨控制農村地,迫使中國紅軍陝甘寧邊區長徵。

11月22日,陳銘樞中國國民黨黨內反蔣左派發動閩變。

12月3日,中國共產黨召開第一次軍事領導人會議,討論是否要派兵支援國民革命軍第十九路軍,會後十九路軍參與第二、第三、第四次圍剿,中共中央12月5日決定支持中華共和國人民革命政府[27]:65-68。

1934年1月13日,中華共和國人民革命政府國民政府[28],存在53天[29]。

10月,中國工農紅軍突圍,展開二萬五千裏徵,一年後抵達陝北,剩下一萬多兵力。

中國國民黨派張學良東北軍到陝西,繼續圍攻。

1935年中共北平臨時市委彭濤人通過“北平學聯”發動反對蔣介石“攘外安內”,要求“停止內戰、外”一二·九學生運動[30]。

目標之一成立冀察政務委員會[31]。

第一次國共內戰期間,蘇聯中共指示應聯蔣抗日。

國民政府採安內攘外方針,遭到中國地方軍閥。

張學良發動西安事變挾持蔣中正,國民政府放棄內統政策,進行第二次國共合作。

中國國民黨面日本軍事步步逼進,抗日情緒高漲壓力下,蔣中正其安內後攘外政策作出調整,願意和中國共產黨商討抗日。

1935年11月,中國國民黨第五次全國代表大會後,蔣中正進行中之中日外交談判採取了態度;調整了蘇聯之政策。

與此相聯繫,蔣1935年11月提出“打通共產黨關係”。

1935年10月,中國共產黨《中央為目前討蔣秘密指示信》[32]“八一宣言”前進一大步。

[33]指示信認為中國社各階級政治態度和1927年時“大不相同了”:廣大小資產階級、一部分民族資產階級及一些中國國民黨軍官政客反蔣;一些中國國民黨領願當亡國奴和日本走狗,士兵羣眾威脅,要另圖生路[33]。

總之“目前中國革命社會基礎大大的擴展了”[33]。

指示信提出:黨策略方針是統一戰線[33]。

全黨要充分認識:“不管什麼階級(工農起資本家止),若果他們願做亡國奴,願盡一點救中國義務,中國共產黨願與聯合同策謀抗日反蔣行動”;“不管什麼黨(生產黨社會民主黨、國家主義派止),若果他們願意做任何反蔣活動,有一點救國救亡情緒時,中國共產黨願意與之統一戰線擔負起救中國責任”[34]。

此情況下,1936年初開始,國共兩黨間打破對立僵局,通過多種渠道,雙方派出代表,進行秘密接觸。

中國國民黨要求“合作抗日”中國共產黨溝通,瞭解,兩黨正式談判開闢道路。

1936年11月23日,全國各界救國聯合會執行委員七人國民政府逮捕。

後,中共派周恩來到西安中國國民黨商解決問題,宋子文、宋美齡斡旋下,蔣放棄“攘外安內”基本國策而獲釋,國共兩黨表面上聯合抗日,成為日後影響中國抗日戰爭國共內戰關鍵因素之一[35]。

中國一切階級日益認識到,進一步對日本屈膝協,中國一切階層意味着毀滅[36]:11。

1936年12月12日,張學良、楊虎城趁國民政府軍事委員會委員長蔣中正到西安指揮剿共機,發動西安事變,蔣“兵諫”,震驚中外[37]。

蔣宋美齡、周恩來斡旋下獲得釋放。

中共西安事變後樂觀認為:“目前只要三方面,硬一下,使中央軍進,有可能釋放張學良,完成西北半獨立局面。

”[38]:37蘇聯介入下中共抗擊國民政府,使國共兩黨間長達10年之內戰基本停止,使國民政府中國共產黨進行第二次國共合作。

國民政府加強控制西北。

於張學良、楊虎城二人造成西安事變,中國共產黨得以復甦,於1937年2月,接受西安行營主任顧祝同收編[39]。

2月9日9月下旬,國共兩黨代表後西安、杭州、廬山和南京地舉行6次談判。

7個多月反覆商談,中國共產黨結束分離主義、階級鬥爭運動[40]:217-221。

8月6日,日軍佔領下北平政府成立後,8月20日冀察政務委員會解散[41]。

8月20日25日,中國共產黨召開洛川會議,確立中共抗戰方針[42]:32:“創造地,牽制消滅敵人,配合國民黨軍作戰,保存和擴大紅軍,爭取共產黨“民族革命”戰爭領導權。

”[43]同日,毛澤東命令八路軍跨越山西河北,支持傅作義部隊作戰,事後透過無線電告知前線指揮官,命令宣傳,事實上八路軍應儘量放慢移動速度,“每天移動五十里(25公里),每行軍三天,休息一天。

”[44]8月22日,發佈收編投誠之中國共產黨命令如下:任命朱德國民革命軍第八路軍總指揮,彭德懷副總指揮;轄3個師,其兵額20,000人[39]。

軍事委員會並指定第八路軍列入第二戰鬥序列,歸閻鍚山指揮,開赴晉北作戰[39]。

任弼時任八路軍政治部主任[45]陝甘寧邊區政府林祖涵張國燾充任正副主席[39]。

9月6日,國民政府軍事委員會命令,中國共產黨軍隊改編國民革命軍第八路軍,朱德任總指揮[46]。

國民革命軍第八路軍共計4.5萬人,上設總指揮部。

國民政府通過“根赤禍案”,承認陝甘寧邊區政府,停止軍事剿共,國民革命軍第八路軍撥發軍餉。

9月22日,國民政府發表中國共產黨共赴國難宣言[46]。

中國共產黨國民政府提出“進兩步而退一步”四項諾言如下:(一)孫中山先生三民主義中國今日必需,本黨願為其徹底實現而奮鬥;(二)取消一切推翻國民黨政權暴動政策及赤化運動,停止暴動政策及赤化運動,停止一切暴動沒收地主土地政策;(三)取消現在蘇維埃政府,以期全國政權統一;(四)取消紅軍名義及番號,改編國民革命軍,受國民政府軍事委員會統轄,並待命出動,擔任抗日前線職責[39]。

中國國民黨中央通訊社公佈《中共中央公佈國合作宣言》。

四軍成立,袁國平任政治部主任,張雲逸任參謀長,司令員陳毅、張鼎丞、張雲逸(兼)、高敬亭。

9月23日,蔣委員長發表談話,盼中國共產黨,禦侮救亡而努力。

[46]蔣發表《中國共產黨宣言談話》,宣佈承認中國產黨合法。

,第二次國共合作形式上完成。

9月山西爆發太原會戰,12月中華民國南京保衞戰,國民政府撤退到重慶。

隨後日軍上海派遣軍(後改稱華中派遣軍)司令官是松井石根下令“南京屠殺”,殺戮是第六師團師團是谷壽夫[37]。

南京屠殺持續數月,殺害中國平民和戰俘30萬以上(遠東國際軍事法庭統計26萬人以上),藉此打擊中國民眾士氣。

早在1937年12月,李服膺因為陣地上撤退山西槍決[36]:122。

1938年1月,中國召回駐日大使[36]:119。

1月16日,日本內閣總理大臣衞文麿宣讀決定:“日本政府承認國民政府作為調整中日關係談判另一方,而要通過軍事行動推翻那個政權,以期出現一個中國政權,作為這種談判一方。

”;國民政府重申抗戰決心[36]:119。

第七戰區司令長官餘漢謀部退粵北地區。

中國政府作戰中心遷往重慶市繼續抵抗[37]。

5月10日,日本海軍佔領華南福建沿海廈門市[36]:174。

日本軍事預算達40億日圓,5月21日,德國軍事顧問中國撤走[36]:176-177。

6月10月武漢會戰,是1944年以前,中國抗日戰爭中規模會戰,參戰日軍達30多萬人,國民革命軍達110萬人。

10月武漢會戰結束後,中日雙方進入相峙階段。

會戰中,侵華日軍損失近20萬人,由此喪失戰略進攻能力。

中國軍隊大部分脱離戰場,安全撤退,一部(桂系主力)留在大別山區敵後堅持遊擊。

10月25日,湖北重鎮武漢三鎮陷落。

日軍佔領武漢和廣州後,轉入休整,戰線拉長,無力作進一步大規模戰略進攻。

此時日本關東軍有70萬人,部署中國東北和朝鮮半島,蘇聯紅軍多達150萬人投入到遠東戰場,雙方裝備。

延伸閱讀…

日本將建立“大東亞新秩序”部分義務中國分擔,透過德國駐華大使陶德曼調停(陶德曼調停),藉以側面誘導國民政府和談,並承諾和談後廢除華條約,歸租界[37]。

然而內面臨戰局外受到列強壓力困局下,蔣中正抗戰未有動搖,堅持抗戰,其夫人宋美齡三國時期赤壁戰曹操勸降孫權例子,勸告蔣聽信日本人,而堅持民族大義[37]。

日本佔領中國大片國土,並繼續施行“華制華”策略,建立汪衞國民政府;重慶國民政府中國西南地區後方抵抗。

期間日本中華民國戰時重慶轟炸。

1939年9月,第二次世界大戰爆發,歐美各國放棄法西斯國家力量引向蘇聯企圖,支持中國國民政府抗戰,中日和談。

1939年年底,日軍開展“桐工作”,試圖國民政府接觸求和,國民政府派軍統局特工予以應付。

然而,1940年6月22日,法國宣佈投降,德國組織空襲英國,世界各地戰況有利於法西斯,中國這時出現傾向。

到1940年年底,和談無實質性結果,日方中止了和談工作[48][49]。

1940年起,有説法表明中共地開始事特貨鴉片種植銷售,1942年鴉片收入成為中共邊區經濟收入來源,1944年達到總財政收入30%規模,透過此類貿易賺得許多金子、法幣[50]:461-483[51]。

美國駐華代辦艾哲遜於9月4日重慶呈國務卿1541號函,述瑞典人加斯塔夫·蘇得邦談話:“山西共產黨地區種植鴉片所得金錢,用以墊支共產黨歲收,維持共產黨發行貨幣,和購日本佔領區商品……大部分鴉片是敵人控制區域內出售或貨”[52]。

中共晉北及陝北鴉片栽種區域,並以武裝部隊護送[53][54]:41-117[55]:263-298,鴉片統一收購運至耀縣及柳林銷售[56]:79-80,國民政府曾於1943年4月派內政部陝豫甘寧綏區煙毒檢查團赴陝北調查,遭蕭勁光拒絕[57]:1452-1455

汪衞政權則於1943年1月英、美宣戰[62]。

1943年5月12日,日軍打通長江上游航線並摧破重慶門户而湖北西部國民革命軍守軍發動進攻,沒能打通長江進攻重慶石牌要塞。

因此,石牌戰役譽為中國“斯大林格勒保衞戰”[63]。

1944年,日軍太平洋戰場形勢惡化,中國內陸取得豫湘桂會戰勝利。

後,華中日軍乘勝追擊,第四次長沙會戰中擊敗薛嶽,一路追擊湖南省南部重鎮衡陽。

1945年1月,衡陽南下日軍廣州北上日軍打通了粵漢鐵路[64]。

豫湘桂會戰,日軍50萬兵力投入到地區,使號稱600萬之眾國軍損兵70萬。

戰後,國軍失守大小城市146座,淪陷國土20萬平方公里,航空基地7個,機場36個,而遭日軍奴役國民不下6000萬人[65]:3-6。

全國輿論譁然,各界痛斥。

日軍雖然控制了華南交通動脈粵漢鐵路並打通“大陸交通線”,但無法保證其使用,反而使得兵力分散弱點突出。

豫湘桂潰敗同時,中國遠徵軍和中國駐印軍發動了滇西緬北大反攻。

1944年3月10日,盟軍發動密支那戰役,1944年8月2日,攻佔密支那[66]。

其中松山戰役中,日本一個聯隊稱殲,稱為日本二戰亞洲戰場上一次“玉碎戰”[67]。

1945年7月16日,美國原子彈試爆,美國總統杜魯門乃英國丘吉爾取得蔣中正,勸告日本投降。

8月,國軍收復廣西全境,原本預定打通中國對外運輸要道,因為日本投降而實行。

戰後,中華民國作為二戰戰勝國,參與創建了聯合國並成為5個聯合國安全理事會常任理事國之一[68]。

然而戰爭結束後第二次國共內戰即爆發,使中華民國戰後日談判中陷入境地[68]。

中國抗日戰爭期間,中國共產黨奉蘇聯明確指示中國國民黨共組抗日民族統一戰線形式合作。

與此同時,中共陝甘寧邊區開展大生產運動,解決自己補給問題。

1935年,華北事變使中日民族矛盾上升中國社會主要矛盾,引起國內和國際關係變化和各種政治力量組合。

中國兩個政權--中華民國中華蘇維埃共和國政策相應地發生變化。

6月10日,中國共產黨上海臨時中央發表宣言,號召中國共產黨各級組織中國國民黨進行協作,抗日。

8月1日,中國共產黨駐共產國際代表團,莫斯科奉蘇聯指示中國共產黨中央和中國蘇維埃政府名義,發表《為抗日救國告全體同胞書》(即“八一宣言”),號召全國團結起來,停止內戰,抗日救國,組織國防政府和抗日聯軍,並有力打擊閻錫山軍隊。

接着,中國共產黨中央於12月下旬陝西省安定縣瓦窯堡舉行政治局會議,批判了中國共產黨黨內錯誤,通過《關於目前政治形勢黨任務決議》,確定了抗日民族統一戰線策略方針。

毛澤東作了《論日本帝國主義策略》之報告,系統地闡明瞭抗日民族統一戰線策略方針。

5月5日,中國共產黨發表《停戰議和抗日通電》,通電表示:中國共產黨“願意在一個月內所有一切進攻抗日紅軍武裝隊伍實行停戰議和,達到抗日目的”[69]。

呼籲南京國民政府“停止內戰,雙方互派代表,磋商抗日救亡辦法”[70]。

1936年8月,中國共產黨中央形勢進一步變化,發出《致中國國民黨書》,明確提出挾民意脅迫第二次國共合作,組成民族抗日統一戰線,並“抗日反蔣”口號改為“逼蔣抗日”。

9月1日,中國共產黨中央書記處向黨內發出《中央關於逼蔣抗日問題指示》。

指示中,中國共產黨放棄“抗日反蔣”,提出“逼蔣抗日”。

[71]

中國共產黨設立之邊區政府、蒙古抗日遊擊隊不受國民政府指揮組織,。

敵後戰場大多汪衞政權地方部隊。

1937年12月14日,中共中央舉行政治會議,日軍攻佔南京,毛澤東堅持獨立自主路線獲得黨內肯定,會議裏糾王明首,所謂統一戰線團結抗日右傾投降主義[72]。

1938年1月15日,中央政府授權,晉察冀邊區政府五台山正式成立,山西、察哈爾及河北省擁有10萬遊擊隊員[36]:66;同日,蔣視察華北前線,洛陽會晤八路軍總司令朱德和副總司令彭德懷[36]:125。

10月,國民革命軍第十八集團軍代表朱德提交國共兩黨舉辦抗日遊擊幹部培訓班提議,並獲得蔣中正。

其後葉劍英、李濤30多人代表中共軍隊前往執教。

遊擊幹部訓練班辦7期,每期3個月,畢業學員共計5,659名。

中國抗日戰爭期間,中國共產黨於日佔區(淪陷區)攻城掠地,擴充中國工農紅軍,長江流域建立閩西、贛南、湘鄂、鄂豫皖、湘鄂西、閩浙贛主要地,遊擊區擴大到124縣個以上。

[73]

1940年12月26日,日本東條英機陸軍大臣和杉山元參謀總長提出“不要單純考慮南方,要確立中國和北方問題主方針”,於1941年5月發動中條山會戰,傷亡不到1萬人代價,造成國軍5萬多人傷亡,是抗戰歷史上中日雙方傷亡戰役之一。

此後,八路軍、四軍發起局部反攻,基本恢復1941年前地範圍[74]:296-310。

北京認為疆獨三區革命是近代史上具有歷史意義民族民主革命運動,粉碎了帝國主義、專制陰謀[75]。

伊寧市公園內有紀念疆獨三區革命烈士墓紀念碑,毛澤東題詞,並設立新疆三區革命歷史紀念館,佔地6公頃。

1944年,日軍太平洋戰場形勢惡化,兵力運輸船隊遭美國獵殺使得戰爭物資緊缺;華北地區資源生產遭到當地民兵與八路軍不斷襲擾,絕大多數地區喪失了生產能力。

此後,八路軍、四軍發起局部反攻,基本恢復1941年前地範圍[74]:296-310。

此外,中共還派出王樹聲進軍河南,派出王震進軍湖南,開闢地。

1944年3月5日3月7日,四軍粟裕開始蘇中1944年攻勢作戰,發起車橋戰役,後發動夏季攻勢和秋季攻勢,後殲滅日偽軍5萬餘人,攻克、逼退日偽據點60餘處[76]。

自19371945年,國民革命軍日軍進行了22次大型會戰、1,117次大型戰鬥、38,931次小型戰鬥,消滅日軍450,000餘人;中國有35,000,000人死傷,經濟損失達6,000億美元[77]。

抗日戰爭期間,中國共產黨國民黨之間發生多次摩擦[來源請求],但總體上説維持了抗日局面。

中國共產黨發動多次敵後作戰,對日本侵略起到了牽製作用。

1945年8月,蘇聯紅軍《雅爾塔協定》,8月8日日宣戰,發動八月風暴行動,於8月9日出兵中國東北。

此時日本關東軍有70萬人,部署中國東北和朝鮮半島,蘇聯紅軍多達150萬人投入到遠東戰場,雙方裝備。

延伸閱讀…

蘇聯日作戰1個多星期,佔領中國東北全境、日本南千島羣島和半島北部。

蘇軍撤出後,將大批軍火彈藥交給中共軍隊[78]。

8月15日,朱德並致牒英、美、蘇駐華大使,聲言國民政府無法代表中國接受日、偽軍投降,唯有延安總部才有權代表參加受降工作,並稱蔣介石為“法西斯頭子獨夫民賊”、“挑撥內戰”[79]。

抗日戰爭結束後,中國國民黨和中國共產黨美國斡旋下展開和談。

1945年8月,上任中國共產黨主席毛澤東美國大使陪同下到重慶中國國民黨展開會談。

10月,雙方代表簽定雙十協定。

1946年初,雙方舉行政治協商會議,通過了和平建國綱領協議。

但和平劃破,雙方爆發武裝衝突。

國民黨和共產黨爭奪統治權,展開內戰。

1946年6月國軍圍攻中共李先念部,認為是內戰全面爆發標誌。

然不甚為人所知是,雖然雙方全面開戰,此時中共代表國府統治區繼續合法活動,如周恩來本人直到1946年11月南京且時拜會國民黨領袖和高層。

直至1947年3月,國民政府命令中共重慶、南京、上海地擔任談判、聯絡工作全部代表和工作人員撤回延安,中共官方認為,此次驅逐標誌着第二次國共合作徹底破裂、國府從此決意武力而非和平手段解決共產黨問題。

值得注意的是,第二次國共內戰國府發佈“戡亂總動員令”這一形式與中共開戰,但自始未明令討伐中國共產黨[80][81],這第一次國共合作破裂時,國民政府明令“消滅共產黨”完全。

1949年1月,三大戰役國軍失敗結束。

同月21日,總統蔣中正“下野”,國民政府李宗仁任代總統,並派出張治中首之代表團於4月到北平和談。

會談開始前,國民政府設想國共組成聯合政府,軍事上劃江而治,解放軍渡過長江。

中國共產黨會談時,公佈一個“四十三人戰犯”名單,要求“國民黨政府予以逮捕”[82]。

不僅蔣中正、李宗仁,連第三方張君勱、曾琦,和無黨派王雲五上了榜成為“中國國民黨戰犯”,共產黨方面正式提法是“舉國聞名頭戰爭罪犯”,並言其屬何黨派,後1959年及特赦中稱原屬“蔣介石集團戰爭罪犯”,並無“中國國民黨戰犯”語[83]。

協議後國民政府拒絕。

4月21日,解放軍發動渡江戰役,於4月23日攻下南京。

10月1日,中國共產黨正式北京建立中華人民共和國中央人民政府,同時改變法統,得軍令許可不準還擊。

中國國民黨中華民國政府從南京遷往廣州,12月8日重慶遷往台北,離開中國大陸,台灣海峽兩岸開始分治抗。

雙方軍事對立:中國共產黨意欲“解放台灣”,中國國民黨主張“光復陸”。

1949年12月24日,中華人民共和國中央人民政府政務院日本發佈投降詔書8月15“八一五抗戰勝利紀念”。

1979年,中華人民共和國政府實行改革開放政策,全國人民代表大會常務委員會委員長葉劍英名義發表《告台灣同胞書》;“和平統一,一國兩制”取代過去“武力解放”,1982年中共單方面提出解決兩岸分裂狀態主張《台灣問題白皮書》。

1987年,中華民國政府解嚴,允許台灣人民到中國大陸探親。

許多老兵回到中國大陸家鄉探親。

兩岸開放交流,避免引起衝突。

1991年5月1日,中華民國政府公告《中華民國憲法增修條文》,明確界定了中華民國人民區分地區人民大陸地區人民,而國民權利義務限縮成地區人民具有,形同凍結大陸地區人民權利義務。

2005年3月28日下午,中國國民黨副主席江丙坤抵達廣州,正式揭開離開大陸60年中國國民黨訪中國大陸行程序幕。

正式宣告國共兩黨一泯恩仇、推進台灣海峽兩岸關係步向和平而展開平等性話開始。

同年4月26日5月3日,中國國民黨代表團主席連戰帶領下訪問大陸,參訪了南京、北京、西安和上海,並北京和中國共產黨領導人會談。

2007年10月16日,中共中央總書記胡錦濤中共十七開幕式發表首次政治報告,呼籲台灣當局執政黨“一個中國”原則基礎上,協商正式結束兩岸敵狀態,達成和平協議,構建兩岸和平發展框架和開放,開創兩岸關係和平發展新局面。

2020年10月6日,國民黨立法院黨團於立法院會提出“政府應請求美國協助抵抗中共”和“台美復交”兩項提案,立法院會無異議通過。

中共中央台灣工作辦公室發言人朱鳳蓮表示,國民黨有關人要明辨是非,不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平事[84]。

2005年4月29日,中國國民黨主席連戰中共中央總書記胡錦濤會面,是60年來國共兩黨領導人首次會談,稱為第一次連胡會,稱和平旅、破冰旅。

2006年4月16日,國民黨榮譽主席連戰中共中央總書記胡錦濤會面,連戰台灣各界人士出席第一屆兩岸經貿文化論壇,胡錦濤兩岸關係發展提出四點建議,稱為第二次連胡會。

2007年4月28日,國民黨榮譽主席連戰中共中央總書記胡錦濤會面,並會見參加第三屆兩岸經貿文化論壇全體代表,稱為第三次連胡會。

2008年4月12日,兩岸市場基金會董事蕭萬長中共中央總書記胡錦濤亞洲博鰲論壇會面,稱為蕭胡會,稱融冰旅。

2008年4月29日,國民黨榮譽主席連戰中共中央總書記胡錦濤會面,稱為第四次連胡會。

2008年5月28日,國民黨主席吳伯雄中共中央總書記胡錦濤會面,稱為第一次吳胡會。

同年6月有首度“江(炳坤)陳(雲林)會”登場,同年12月,兩岸基本實現直接“三通”。

國共合作是指中國國民黨和中國共產黨兩次達成合作共識,應北伐戰爭、抗日戰爭,這國共合作。

儘管國兩黨在意識形態、戰略方針、領導權方面存在著許多分歧和矛盾,但他們合作關係中國近代史上扮演了角色。

中國歷史上發生過兩次國共合作,是北伐戰爭時期第一次國共合作和抗日戰爭時期第二次國共合作:第一次國共合作,發生1924年1927年北伐戰爭時期。

當時國共兩黨孫中山領導下合作,推進北伐戰爭,推翻北洋政府統治,建立中華民國政府。

但是1927年春天,蔣介石發動了清黨運動,對共產黨展開了大規模屠殺和迫害,結束了第一次國共合作。

第二次國共合作,發生1937年1945年抗日戰爭時期。

國共兩黨日本入侵中國後,抗日基礎上,展開了廣泛的合作。

這次合作中,雙方抵禦了日本侵略者。

抗日戰爭勝利後,雙方關係逐矛盾,導致了國共內戰。

第一次國共合作發生於1924年1927年間,是中國國民黨和中國共產黨進行合作。

當時,中國政治動盪,軍閥勢力威脅著國家統一和人民生活。

這種情況下,孫中山領導中國國民黨和共產主義者李大釗人領導中國共產黨決定進行合作。

第一次國共合作目的是建立一個統一中國,消除軍閥勢力專制統治,並推動現代化建設和民主化改革。

合作期間,中國共產黨和中國國民黨進行了許多政治、軍事和文化上合作。

然而,第一次國共合作破裂了。

國共黨人和共產黨人於國家建設和發展有想法,其中一些意見差異加深,導致了分歧和矛盾。

1927年春天,國共合作北伐軍中分子發動了清黨運動,這導致了中國共產黨國民黨中影響力下降,中國內戰奠定了基礎。

第二次國共合作發生1937年1945年間,是中國國民黨和中國共產黨抗日戰爭期間合作。

這段時期,中國面臨日本全面侵略,內部政治局勢複雜,國共兩黨抗日戰爭中合作視為抵抗外敵手段。

第二次國共合作核心內容是建立抗日民族統一戰線,國共兩黨成立了中國抗日政府,中國共產黨成立了八路軍和四軍,並國共軍隊中建立了抗日遊擊隊。

此外,國共兩黨政治、文化和經濟領域進行了一系列合作。

第二次國共合作實施於抗日戰爭勝利起到了作用。

國共兩黨合作期間取得了一些戰役勝利,包括淞滬會戰、平型關戰役、華中戰役。

此外,國共兩黨抗日戰爭期間推進了現代化建設和民主化改革,於中國發展和起到了作用。

然而,隨著抗日戰爭結束,國共兩黨合作關係破裂,進入了內戰時期。

國共合作指是中國國民黨和中國共產黨之間合作關係,它了多次變革和演變。

歷史發展順序,可以以下兩次:需要注意是,儘管國兩黨時期達成過合作共識,但它們關係並總是。

兩黨之間在意識形態、戰略方針、領導權方面存在諸多分歧和矛盾,這些問題歷史演變過程中引起過爭論和鬥爭。

第一次國共合作發生於1924年1927年之間,當時中國政治動盪,軍閥勢力威脅著國家統一和人民生活。

這種情況下,孫中山領導中國國民黨和共產主義者周恩來人領導中國共產黨決定進進行合作。

綜上所述,第一次國共合作主要原因是國共兩黨政治目標、思想理念、社會背景和國際共產主義運動影響方面存在點,加上北洋政府統治使得國共兩黨感受到了聯合行動必要性。

第一次國共合作形成了一個泛的統一戰線,其內容主要包括以下幾個方面:總之,第一次國共合作形成了廣泛的統一戰線,包括政治共識、軍事合作、宣傳合作、組織合作和地方合作方面,中國民族解放和革命事業奮鬥。

西安事變是指1936年12月12日25日,發生中國陝西省西安市一次政治事件。

當時中國國民政府領袖蔣介石前往重慶中華民國政府內部派系進行協商時,他部下張學良和楊虎城扣押。

這是一次國共兩黨合作意外事件,是中國現代史上事件之一。

西安事變結果是,蔣介石停止內戰,聯合共產黨抗日,並實現政治改革,推行憲政,發展民主。

中間人勸説,蔣介石停止內戰,組建抗日聯合政府,釋放和赦免張學良和楊虎城。

這個事件實質上擴大了國共合作範圍,加強了抗日決心和力度,同時中國政治改革和民主化進程奠定了基礎。

基於這些原因,國共兩黨1937年開始了第二次合作,形成了廣泛的統一戰線。

此期間,國共兩黨軍隊和民眾抵禦了日本軍隊入侵,同時進行了政治、文化、經濟各個領域合作。

國共第二次合作結束於1945年,日本戰敗後,國共兩黨之間矛盾加劇,導致了中國內戰爆發。

國共第二次合作,稱為全面抗戰時期國共合作,是指1937年1945年期間,中華民族全民抗日基礎上,實現了國共兩黨之間合作。

這個時期,國共兩黨抵禦了日本軍隊入侵,政治、軍事、文化、經濟各個方面進行了合作。

總之,國共第二次合作時期是中國歷史上一個時期。

國共兩黨團結,打敗了外敵,程度上推進了中國社會現代化進程。

但同時,國共合作臨著一些內外因素挑戰和限制,如各方面矛盾、日本入侵和國際形勢變化。

,這個時期合作隨著抗戰勝利而結束,國共兩黨矛盾和鬥爭爆發。