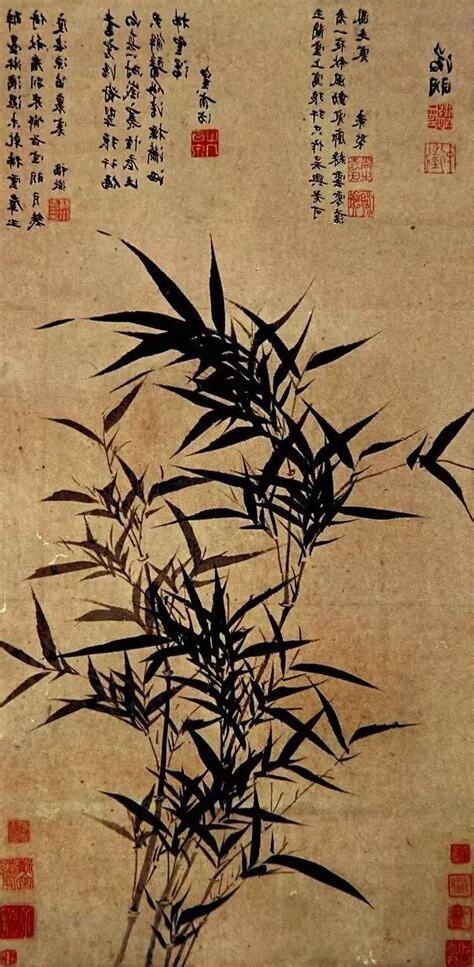

「國畫竹子作品」在中國文化中扮演著重要的角色。竹子象徵著骨氣、氣節和堅貞,同時也代表著生命的彈性和精神的真理。許多仁人志士常以詠竹、畫竹、寫竹來讚美竹子的高尚品質。這些作品展現了竹子的虛心亮節和瀟灑挺拔的君子風度,並且人們常常以竹子寄託自己的情感或以其品格發展方向。這幅詩畫竹子圖結合了詩與畫,畫面上呈現一叢竹子,而空白處則題寫了李白的《慈姥竹》詩。這幅作品展現了竹子的柔中有剛的做人原則,並以詩畫結合的方式呈現了竹子的美麗和韻味。

竹子:高尚品格的象徵

竹子在文化中具有深遠的象徵意義,它不僅代表着堅貞不屈的氣節,也是生命韌性和精神真理的體現。歷代文人墨客對竹子讚譽有加,以其虛心亮節、瀟灑挺拔的特質來比擬君子之風度。竹子枝彎而不折,這種柔中帶剛的特質常常被用來比喻做人的原則。

這幅詩畫結合的作品以竹子為主題,畫面上的竹子與李白的《慈姥竹》詩文相映成趣,詩中“野竹攢石生,含煙映江島。翠色落波深,虛聲帶寒早。龍吟曾未聽,鳳曲吹應好。不學蒲柳凋,貞心嘗自保”的句子,讚美了竹子在逆境中仍能保持本色的高尚品質。

國勝先生的畫作在遵循傳統宋畫風格的同時,融入了當代藝術的節奏感和時代精神。他善於捕捉那些不易被察覺的自然生機和意趣,將其巧妙地呈現在畫面中,創造出一個個平淡天真、化古為新的藝術世界。他的作品洋溢着純真的氣息,構圖自然巧妙,用筆沉着穩健,色彩處理既渾厚又典雅,充分展現了現代繪畫的審美理念與效果。

竹子的文化價值源遠流長,從魏晉時期起,竹子就開始從文化意義逐漸轉變為民間的意象,與人們的生活密不可分。在藝術創作中,竹子常常與梅花、喜鵲等元素結合,賦予了愛情長久、幸福美滿的美好寓意。

這幅紅竹畫作品上的詠竹詩句來自唐代詩人李白的《姑孰十詠 慈姥竹》,詩中“野竹攢石生,含煙映江島。翠色落波深,虛聲帶寒早。龍吟曾未聽,鳳曲吹應好。不學蒲柳凋,貞心嘗自保”的句子,再次讚美了竹子在經受考驗時仍能保持本心的堅貞品質。

據傳,蘇東坡在青年時代便對畫竹有着濃厚的興趣,他的畫作技藝精湛,達到了出神入化的境界。竹子作為他喜愛的創作主題,生動地展現了他對高尚品格的追求。

國畫竹子作品

國畫竹子作品是中國繪畫史上一個重要的主題,它在中國藝術中佔據著特殊的地位。竹子作為中國的象徵之一,不僅代表著中國人民的堅韌精神,也象徵著高尚的品德和個人的追求。

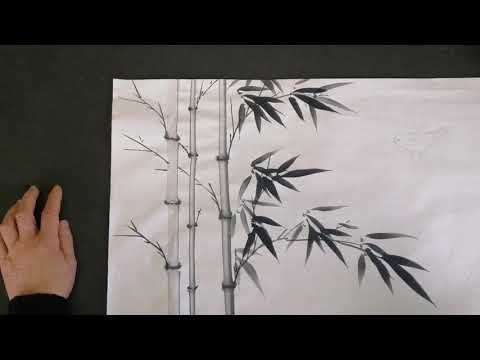

國畫竹子作品以其獨特的筆墨遣詞和形象描繪,展現了中國畫家的藝術才華和創造力。這些作品常常以細膩的線條和流暢的筆觸描繪出竹子的生動姿態,給人一種靜謐和內斂的感覺。通過對竹子細節的描寫,藝術家表達了對自然和生命力的敬畏,以及對自身情感的抒發。

國畫竹子作品在中國傳統文化中有著悠久的歷史。自古以來,竹子就被視為君子的象徵,被認為具有清廉高尚、堅韌不拔的品質。竹子不畏風雨,不論環境如何變化,都能保持自己的特性和風采。這種與竹子相類似的境界,成為了中國傳統文化中一種崇高的追求。

國畫竹子作品的創作方式多種多樣。有的藝術家喜歡用工筆的方式表現細膩的紋理和筆觸,讓觀者感受到竹子的真實感和立體感。有的則著重描繪竹子的形態和結構,將其置於一個意境獨特的背景中,增強作品的藝術性和表現力。

除了對竹子本身的描繪,《國畫竹子作品》還常常融合了其他元素,如花鳥、山水和人物等。這些元素的融入,使作品更加豐富多樣,將中國傳統文化和藝術完美地融合在一起。