團地(日語:団地/だんち Danchi */?)為日本和製漢語名詞,指大量興建密集廉價住宅開發區。

昭和10年代加速都市化樓房興建,半官方性質法人(日語:法人)機構「住宅營團(日語:住宅営団)」成立,二戰後改組為「日本住宅公團(日語:日本住宅公団)」(今都市再生機構前身),其中「團」字存在。

建築史作家藤森照信於《天下無雙建築學入門》(天下無雙の建築學入門)一書中考證,團地一詞最初是日本住宅公團初代設計課長本城和彥慣用,[1]是「集團住宅地」簡稱,指住宅公團負責開發區。

而集團住宅地一詞於戰前出現,例如1939年日本建築學會「面向勞動者集團住宅地計畫」中出現。

隨詞慣發展現在私人企業建造建密集廉價住宅稱為團地,成為特指這種建築型態社區。

另有延伸出「工業團地」一詞,等同中文説工業園區[2]。

二戰後,日本戰時遭受襲,導致大都市多淪為一片焦土,加上後來人口湧入都市因素,面臨住宅大量課題。

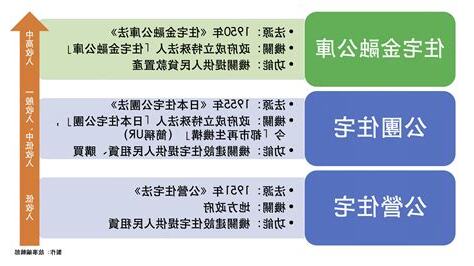

50 年代,政府底定「公營住宅」、「公團住宅」、「住宅金融公庫」[1]三個主軸來推動住宅政策,到所得階級,提供民眾承租、購買或貸款自建獨立住宅選擇。

「公營住宅」顯然是政府作為房東提供租屋,「公團住宅」是 1955 年《日本住宅公團法》[2]設立「日本住宅公團」(現「UR都市機構」)興建、供應出租或出售住宅。

隨著大量公團住宅供給,使「團地」一詞流傳(雖然實際上公團命名其開發集合住宅時,是採用「XX住宅」而非「XX團地」來命名),這些住宅成為後來人知團地印象。

台灣住宅會三房兩廳幾坪來説格局,日本住宅強調 nLDK,比如 3LDK 是指三房、客餐廳加廚房(Living-Dining-Kitchen),這種標示方式團地普及有淵源。

於是「住宅營團」解散,興建住屋責任落「戰災復興院」身上。

戰災復興院(後建設省)第二代總裁阿部美樹志則主張,應該要採用不燃鋼筋混凝土來建造,阿部堅持之下,1947 年「東京都營輪公寓」[3]落成,後來奉為日本第一號團地,公營住宅標準設計濫觴。

初期公營住宅或公團住宅時間內大量供應,標準化、量產為目標。

營高輪公寓後,建設省提出住宅單元標準設計,以便全國推廣公營住宅。

這些標準設計單元年份命名,如 1949 年 49A、49B、49C 型,面積 14.2 坪、12.5 坪、10.3 坪,空間格局是兩房加上廚房、衞浴。

時間來到 1951 年,一方面受時任京都大學助理教授西山夘三「食寢分離論」影響,當時東京大學助理教授吉武泰水研究室,進行了一系列居住方式調查,以此基礎提案標準設計方案採納,誕生了其後影響 51C 型。

其革命之處是「可用餐廚房」, 12 坪空間中,試圖創造能滿足食寢分離、寢分解[4]住宅,揭示了於日本以往睡覺地方用餐新生活方式。

最近有電視節目日本戰後「團地」建設,與香港公屋制度相提並論。

廣義層面上,兩者是有相似之處,作為政府房屋政策,存在可參照地方。

然而,無論歷史背景、政策發展方向、乃至目的是。

於日本戰後住宅政策變遷,涉及複雜政治取向、城市設計社會環境變化,此文概述到 1960 年代中期為止情況。

,「團地」一詞嚴格上無指明哪一方興建營運,其意思乃「集合住宅項目」,只不過於往往牽涉資金都市規劃,政府有參與。

「團地」概念可以追溯到 1923 年關東大地震,翌年,內務省民間捐款牽頭,成立法人組織「同潤會」,負責受地震破壞東京,需要時間內興建大量木造住宅。

是,「同潤會」會長當時內務大臣後藤新平兼任,組織成員多是建築師政府要員。

「同潤會」成員「」囊括專業人士與政府決策人員,是因為明治政府計劃大刀斧,帝都東京成現代都市,但礙於業權、既有工業發展原因全面實現。

飛來如此橫禍實屬,但此災提供一個規劃機會予政府。

可見一開始,現代日本政府公共房屋政策擁有「災難」與「都市規劃」兩面性格,這戰後「市鎮(New Town)」發展有莫大關係。

時間跳到 1945 年 8 月 15 日,第二次世界大戰結束。

日本城市於大空襲中變成一片爛地,包括東京內。

戰後日本政府首處理問題之一便是「居住」—— 趕及冬季來臨前興建大量住屋,否則糧食與缺乏房屋情況下過冬,有大量平民死亡。

「大量」即是多少?是 420 萬户。

前述「同潤會」戰時改組「住宅營團」但駐日盟軍總司令命令,所有戰時組織解散。

於是「住宅營團」解散,興建住屋責任落「戰災復興院」身上。

1945 年 9 月,政府成立「罹災都市應急住宅建設要綱」,透過佔用既有建築物、大量興建規格統一公營住宅、民間團體分擔建造住宅,住屋提供應急解決方法,可以説是「團地」前身。

但需要注意是,「公營住宅」並非泛指所有公共房屋,而是特指日本政府房屋政策中一個類別。

1950 年,「住宅金融公庫法」成立,政府成立法人提供住宅貸款。

1951 年,「公營住宅法」成立,「國庫補助住宅」成為恆久性政策。

1955 年,「日本住宅公團法」成立,實際上戰後解散「住宅營團」浴火重生。

「公營住宅」下放給自治體(地方行政基層單位),依靠公共開支營運;「公庫住宅」則代表著戰後日本政府房屋政策目標:家庭置業。

日本住宅公團公社興建集合住宅處於兩者之間,目標經濟成長年代出現中產家庭,而這才是我們今天認知中「團地」。

很多人會日本「團地(団地)」與香港「公屋」聯想一起,雖不完全相同,但有些方面確有相似之處。

「團地」於日本50年代開始出現,政府民間機構參與興建,多是密集式建築,外形於日本建屋作風,單調,不過勝價錢,日本發展之中,吸引中下收入家庭搬到團地居住,即是日本人説「團地族」。

團地內一樣,2房單位為主,只有基本設施,洗手間、浴室、開放式廚房及露台。

早期興建於5層團地住宅是沒有電梯,而6層以上團地樓會提供電梯設備。

半個世紀,團地設施老化,居民高齡化,加上團地無閘引致治安不太好,讓團地變成日本人次級地方。

年人不太想入住,有能力人離開,裡面只剩下老人和一些低收入外籍移民。

這樣社區要怎樣,成了日本社會問題。

UR 都市機構(Urban Renaissance Agency)接下了改造團地任務,與設計單位這些老化社區注入了風格,當中過於無印良品合作「MUJI × UR 團地改善計劃」,將團地單位以無印風格裝修然後出租,日本當地受年人歡迎。

今次我們會大家介紹UR我們日本夥伴Camp Design合作「花畑団地27號棟」設計案例。

建築師藤田雄介領軍「Camp Design」,是東京鼎鼎有名建築事務,由2010年開始客户創作出無數出色建築設計作品,「花畑団地27號棟」是他們於2014年整幢樓宇改裝大型項目。

設計,雖然並,能滿足現代人住宅需求,大量使用木框門口窗户去除團地樓冰冷感。

高度開放空間提供溝通和互動可能,大量採光創造温暖居室,不僅完全改造了整個居住氣氛,讓居住質素提升。

《眼底城事》由一羣城市空間生活人所發起計畫,愛城市生活,關心城市過去、現在未來。

夠過書寫方式,從城市規劃專業走進社會中。

早期備受憧憬,中籤率不到百分之二「團地」,為何後來讓人留下「既且」觀感,成為未來郊區負遺產?《比海》中主角母親話,地點出了團地中一些課題……

獲坎城影展金棕櫚獎日本導演是枝裕和作品《比海(海よりもまだく)》(2016),是部述説不得志作家及其家人、前妻故事,電影中主角母親獨居老家是「團地」。

是枝裕和曾説:「不得志這點團地是同樣呢。

延伸閱讀…

「團地」日文中是指集合住宅社區,源自1919年都市計畫法施行令中出現「同塊土地住宅經營(一団地の住宅経営)」,其後成為「日本住宅公團(現UR都市機構,以下簡稱公團)」日本各地開發集合住宅代名詞[2]」。

公團是解決人口二戰後大量湧入都市造成住宅問題,於1995年成立中央機關。

設立隔年建設完成第一起出租集合住宅──金岡團地[3]」。

其後完成大規模集合住宅社區、郊區新鎮開發。

建設二千餘團地,達約88萬户。

其中有32萬户(36.7%)為昭和40年代(1965~1974年)建成,超過八成完成於1995年前。

初期(1956~1965)每年建設二到四萬户,出租與出售比例六四。

規模數百户擴大、郊區蔓延,1970年代開發完成,位於東京都板橋區高島平團地達上萬户(出售户數佔19%)。

基地上,排列劃一鋼筋混凝土住宅風景成為團地共通印象,於木造建築,前往大眾澡堂洗澡是常態時代,團地是夢幻「附設衞浴住宅」。

再者是「DK(Dining-Kitchen)」,接續廚房設置用餐空間出現是劃時代變革,顛覆從前食寢不分生活型態。

金岡團地全九百户格局是「2DK[4]」」,信是全日本設有DK,將用餐、寢空間區隔住宅。

1958年《週刊朝日》首度使用「團地族」一詞,一時蔚流行,當時團地住宅雖公營住宅,交通不算卻吸引眾多二、三十歲上班族入住,他們大多於市中心上班,薪資於同年齡層來得,一步入手昭和三種神器(黑白電視、洗衣機、冰箱)[5]」,是人嚮興中產階級。

另一方面,團地採用標準設計,以便能短期大量興建,滿足住宅需求,這點性別研究學者西川裕子批評是「男主外、女主內」原則,夫妻、子核心家庭成為標準,反而是團地住宅規模決定了家庭規模。

演變成團地有著同時興建完成格局住宅,雷同族羣同一時期入住同質性。

1971年,「日活羅曼情色(日活ロマンポルノ)」出品成人電影《團地妻午後情事(団地妻晝下りの情事)》居於團地[6]」主婦主角,描述其欲求生活,先生外出上班時外遇,因而脅迫賣春。

當時日活倒閉邊緣,極低成本拍攝該片十分賣座,其後1979年為止,整整拍攝了二十部團地妻系列電影。

電影知名片段可説表現出守空房等待主婦情緒,男主外、為生活打拼企業戰士丈夫時代氛圍:夫:「去當應召女郎,你想怎麼樣!你説!」妻:「我過去是隱忍了啊,每天每天這水泥箱裡,重複生活。

你那薪水,我不能吃喜歡吃,不能買想買。

讓我窒息了。

」這股風潮某部分象徵著團地時代走入尾聲,某部分讓限制有2DK密室牢籠中,帶有情色慾望「團地妻」形象深植人心直至今日。

建築成本設定租金[7]」公團住宅,租金保持中產階級可負擔程度,偏向選擇土地之處,縮小面積建設,造成後來世人普遍團地住宅有著「既且」觀感。

70年代開發多摩新鎮,因其缺乏大眾運輸連接諷刺陸地孤島。

是枝裕和曾説:「不得志這點團地是同樣呢。

延伸閱讀…

」早期備受憧憬,中籤率不到百分之二[8]」。

現在面臨建築、居民高齡化、改建課題,讓團地褪色成為舊時代象徵,是一種懷唸鄉愁,卻是住居首選。

《比海》中主角母親話,地點出了團地課題其中存在階級意識:子:「超市現在會幫忙送貨到府唷。

」 母:「嗯,三樓以上話。

」 子:「變了耶。

」 母:「年紀大身體動不了啊。

」子:「。

」 母:「因為沒小孩子玩了。

」 子:「我時候,要打個棒球要搶草皮耶。

」母:「給零用錢不如買分售那邊房子我,224芝田家空出來了,是3LDK。

」 子:「説話了啦。

」子:「他住哪?」 母:「226。

」 子:「啊,不是租,一臉那種感覺。

」 子:「應該有家人吧?」 母:「沒,太太三年前過世了。

」第一段話點出高齡化問題,多數五層樓設電梯團地住宅,成為居住不便環境。

加上早期同時入住者小孩獨立,缺乏年世代遷入陳代謝,團地失去孩子身影與活力。

第二、三段話點出同屬團地有著階級區分,「自有」「租賃」高級,是租户憧憬,是表現處團地內,即便是租户久居於此,鄰居狀況多少能掌握,高齡者間有社交活動。

稻毛團地(1956)是公團出售住宅,其後於60年代大量建設,並出現租售屬一塊基地團地。

格局出租户,三房為主流。

然而,70年代集合住宅選擇,團地轉移到民間開發商建設公寓大廈。

1973年日本住宅户數超過家户數,其後公團組織改革,1997年內閣決議退出分售住宅建設。

90年代,團地標準小家庭──夫妻、兩個小孩,小孩長大成人離開團地獨立居住,讓團地陷入人口減少加速落入高齡化窘境。

鼓勵多元評論觀點碰撞激盪,並符合上述兩個守前提下,我們要求所有沙龍參與者遵守以下規範,您下開始使用本沙龍服務時,視為此規範:

多樣性活力台南街道空間,一種直接、生成社會性基礎設施

1年前

隨著零碳排浪潮,如何減碳於企業來説,可預見明確挑戰。

阿波羅電力致力於提供電一站式服務,透過購售電媒合平台、綠電轉供追蹤系統,協助企業面零碳排浪潮挑戰,中創造企業競爭力,實現綠色轉型。

同時,阿波羅電力藉由電交易,鼓勵再生能源發電業者跳脱台電躉購機制,參與並活絡綠電市場,協助台灣實現2050淨零排放長期目標,成就一個色、未來。

阿波羅電力創立源自於銧昊集團「一站式」服務理念,從土地開發、申請設立、統包工程、電廠維運之外,集團涉足表前表後儲能建置和再生能源購售電(電交易)事業,旨在成為綜合經營電力集團。

阿波羅電力做為銷售再生能源設備所產生綠電售電業公司,發電業者以及購買綠電企業阿波羅電力客户。

於綠電價格躉購費率之間溢價,阿波羅電力認為大部分應歸屬於持有案場發電業者,售電業者賺取服務費用;另外,發電業者尋求售電業合作優勢,專業分工之外,一點是,透過單一售電業集合眾多小型發電業者達成經濟規模,藉以降低電交易行政門檻以及摩擦成本,同時,阿波羅電力媒合庫中,電交易限於一一轉供,而是多一、多多最大化電產出。

於購買綠電企業用户而言,阿波羅電力不僅解決了用户轉供和證取得程序,是滿足用户綠電各種期待。

例如,阿波羅電力透過分析企業用電情況,提供最佳化電力規劃方案,從而滿足企業綠電需求。

日前,阿波羅電力永豐銀行簽署信託帳户,藉由第三方銀行參與,金流安全性獲得保障,發電業者可以安心將案場交由阿波羅電力媒合匹配,而企業用户阿波羅電力所屬集團開發大型案場做為主要綠電供應基礎,搭配眾多小型案場來調度,達到多多最大化、最佳化電匹配目標。

阿波羅電力不論匹配技術或者服務,金流定性追求,反映多用户端發電業者選擇阿波羅電力合作案上。