二八張、四十張的「張」是牛犁的計算單位,二八張的意思是這片田地需要用二十張牛犁來耕耘,這應該是一片相當大的農地。那麼二八張的農地究竟有多大?道光二十二年(1842)一份土地典讓契約清楚地説明瞭「張」的大小。這份契約提到陳光邦兄弟五人繼承了父祖輩於嘉慶八年(1803)從陳士俊買下的一筆位於三角湧莊楓樹林的荒埔地。這片荒埔的「犁份」被分為十二「張」,陳光

|

本契約旨在確認一張犁的「犁份」相當於五甲,而非精確丈量過的水田面積,僅是開墾初期對荒埔面積的粗略估算。故契約中提到的三張犁或六張犁等表述,並非指確切的田地面積,而是「墾號」根據經驗法則對荒埔整體交易時的初始估算。

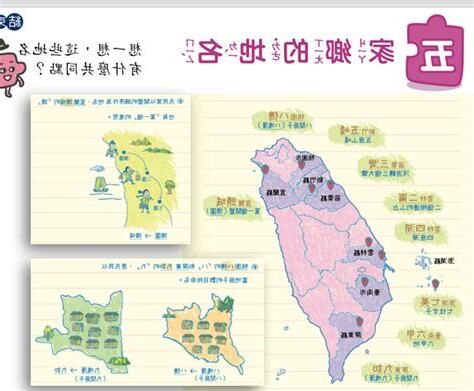

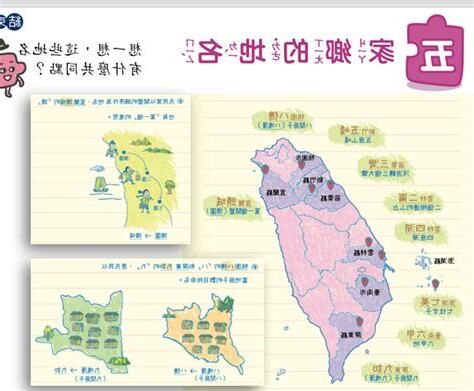

新店大坪林地區的「張」字地名

新店大坪林一帶老地名帶「張」字的還不少,除了二十張,還有十四張、十二張和七張。當地有所謂「大坪林五莊」之説,除了上述提到的二十張、十四張、十二張和七張,還有寶鬥厝。

二八張、四十張的「張」是牛犁的計算單位,二八張的意思是這片田地需要用二十張牛犁來耕耘,這應該是一片相當大的農地。那麼二八張的農地究竟有多大?道光二十二年(1842)一份土地典讓契約清楚地説明瞭「張」的大小。這份契約提到陳光邦兄弟五人繼承了父祖輩於嘉慶八年(1803)從陳士俊買下的一筆位於三角湧莊楓樹林的荒埔地。這片荒埔的「犁份」被分為十二「張」,陳光

|

本契約旨在確認一張犁的「犁份」相當於五甲,而非精確丈量過的水田面積,僅是開墾初期對荒埔面積的粗略估算。故契約中提到的三張犁或六張犁等表述,並非指確切的田地面積,而是「墾號」根據經驗法則對荒埔整體交易時的初始估算。

清代進入大台北地區開墾的漢人,很少單獨行動,多由資金雄厚的開發商作為先鋒,這些開發商稱為「墾號」,通常以合資形式運作。由於土地開墾涉及與原住民社羣的交涉,以及獲得官方許可,這些過程所需要的費用,個人是難以承擔的。

關於香港地名的由來,至今沒有明確的史料記載,學者們有各種各樣的考證,但尚未達成一致的意見。

香港這個地方「稱名頗繁」,有「紅香爐」等別名,但多數人只知其大名“香港”。

據史料記載,香港得名可能與獨鰲洋中的甘甜瀑布有關,這一提法可追溯至康熙年間的《新安縣志》。

盡管有關香港得名的説法眾説紛紜,但因泉水甘甜而命名的説法因歷史記載較早且具知名度,故被認為可能性較大。

如今,香港仔附近的瀑布灣公園已成為著名的旅遊景點,儘管薄扶林水塘的建成已使瀑布水量減少。

香港,這片位於中國大陸南端、大嶼山以西的島嶼羣,自古以來就是一個地緣政治的重要據點。

| 康熙年間,清政府在此設置了軍事權要,名為紅香爐汛。 |

據嘉慶二十四年《新安縣志》卷四《山水略》記載,赤柱山是一個擁有數十里海岸線、環山擁抱的地區,被視為外海的防禦屏障,且設有駐軍。此外,該縣志的《新安全圖》中,僅標示了「赤柱山」,這表明在清朝初期,赤柱是一個涵蓋範圍較廣的地名,並非如今香港島東南部的局部地區。對於赤柱地名的來源,有一種傳説稱,由於一棵大木棉樹被颶風摧毀,樹皮剝落,樹幹呈現紅色,宛若一根巨大木柱,因此得名。然而,根據文獻記載,至遲在乾隆年間,裙帶路這個地名就已經出現,這意味着香港島的地名外延是在英國殖民過程中逐漸擴展的。

許地山教授在《香港與九龍租借地史地探略》一文中提到,裙帶路的得名可能與一位名叫阿裙(阿羣)的嚮導有關,據稱她常帶領旅客從赤柱經香港圍到山北。然而,這並不是唯一解釋。錦田鄧氏家族所藏的《香港等處税畝總呈》中,記載了道光年間其祖先向上新安縣知縣呈文,提到乾隆年間已購買的税田總名為裙帶路。這表明裙帶路的命名可能與農民的耕作活動有關,他們常上山割草砍柴,從對岸看去,這些小路縱橫交錯,形似百裙之裙帶。此外,香港全島多山,因此也有一説稱裙帶路的命名是因為它位於九龍尖沙咀以南,中隔

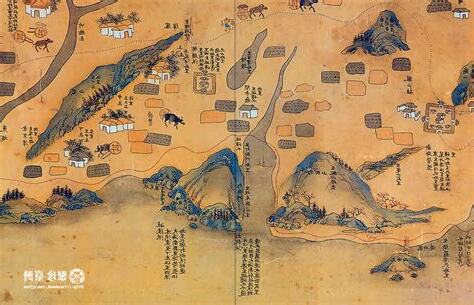

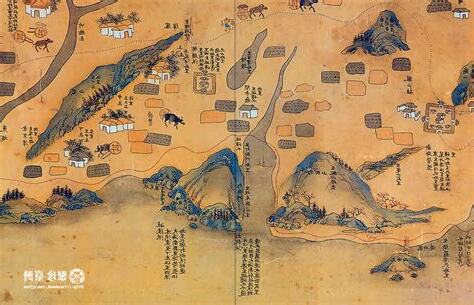

新安縣沿海圖

(阮元修《廣東通志·海防略》,1822年)

|

|

香港外洋

延伸閲讀…

台灣舊地名列表

嘉義市

關於香港地名的由來,至今沒有明確的史料記載,學者們有各種各樣的考證,但尚未達成一致的意見。

香港這個地方「稱名頗繁」,有「紅香爐」等別名,但多數人只知其大名“香港”。

據史料記載,香港得名可能與獨鰲洋中的甘甜瀑布有關,這一提法可追溯至康熙年間的《新安縣志》。

盡管有關香港得名的説法眾説紛紜,但因泉水甘甜而命名的説法因歷史記載較早且具知名度,故被認為可能性較大。

如今,香港仔附近的瀑布灣公園已成為著名的旅遊景點,儘管薄扶林水塘的建成已使瀑布水量減少。

香港,這片位於中國大陸南端、大嶼山以西的島嶼羣,自古以來就是一個地緣政治的重要據點。

| 康熙年間,清政府在此設置了軍事權要,名為紅香爐汛。 |

據嘉慶二十四年《新安縣志》卷四《山水略》記載,赤柱山是一個擁有數十里海岸線、環山擁抱的地區,被視為外海的防禦屏障,且設有駐軍。此外,該縣志的《新安全圖》中,僅標示了「赤柱山」,這表明在清朝初期,赤柱是一個涵蓋範圍較廣的地名,並非如今香港島東南部的局部地區。對於赤柱地名的來源,有一種傳説稱,由於一棵大木棉樹被颶風摧毀,樹皮剝落,樹幹呈現紅色,宛若一根巨大木柱,因此得名。然而,根據文獻記載,至遲在乾隆年間,裙帶路這個地名就已經出現,這意味着香港島的地名外延是在英國殖民過程中逐漸擴展的。

許地山教授在《香港與九龍租借地史地探略》一文中提到,裙帶路的得名可能與一位名叫阿裙(阿羣)的嚮導有關,據稱她常帶領旅客從赤柱經香港圍到山北。然而,這並不是唯一解釋。錦田鄧氏家族所藏的《香港等處税畝總呈》中,記載了道光年間其祖先向上新安縣知縣呈文,提到乾隆年間已購買的税田總名為裙帶路。這表明裙帶路的命名可能與農民的耕作活動有關,他們常上山割草砍柴,從對岸看去,這些小路縱橫交錯,形似百裙之裙帶。此外,香港全島多山,因此也有一説稱裙帶路的命名是因為它位於九龍尖沙咀以南,中隔

新安縣沿海圖

(阮元修《廣東通志·海防略》,1822年)

|

|

香港外洋

延伸閲讀…

新竹市

地名

新安縣沿海圖,僅於今香港仔周邊標示「香港外洋」字樣,未將香港島命名為「香港」。

|

香港外洋

新安縣沿海圖中,僅在今香港仔附近標有「香港外洋」,並未將香港島稱為「香港」。

|

期間,香港島上有無數的漁村,但均無統一的名稱。直至19世紀初,香港仍然只是一個無名的漁村。當時,英國駐華商館的一位代理商約翰·坎寧被派往廣東省,進行貿易談判。他在1802年的一封信中提到香港島,但並未使用「香港」這個名稱。相反,他稱之為「小島」(the island)或「無名小島」(the nameless island)。這種情況維持了數十年,直到1839年,香港島才被正式命名為「香港」。

|

| |