地層下陷(地球的一種現象,常見於台灣地區),是指地面向下沉陷,與地殼上升相對。地層下陷原因可以分為自然和人為因素。台灣地區的地層下陷主要出現在彰化縣、雲林縣和屏東縣等地區。彰化縣溪湖鎮和溪州鄉,以及雲林縣的虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、褒忠鄉、崙背鄉和台西等地區都有持續的地層下陷現象。

台灣地區地層下陷現況

地層下陷(英語:land subsidence),泛指地面向下沉陷的垂直地表變形,基準面一般以平均海水面為基準。變形方向與地殼抬升運動相反。地層下陷發生的時間尺度分佈極廣,從數日到數千年皆有可能。

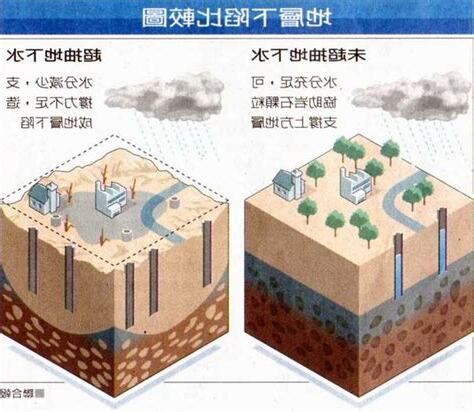

地層下陷的原因很多,包括自然與人為的多種因素。其中數種主要的影響因素簡述如下:

- 大氣壓縮

- 地質構造

- 地下水抽汲

- 礦牀開採

- 石油與天然氣抽提

- 熱液活動

依據經濟部水利署地層下陷水準檢測報告顯示,至民國103年為止,台灣地區顯著下陷區域仍有彰化縣、雲林縣及屏東縣等地區。其中,彰化縣持續下陷地區發生在溪湖鎮與溪州鄉等兩個鄉鎮,面積約為1.5平方公里,最大下陷速率發生在溪州鄉之「水利彰59」,為3.4公分/年。雲林縣持續下陷地區則有虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、褒忠鄉、崙背鄉、台西鄉、四湖鄉與水林鄉等八個鄉鎮,面積約為307.6平方公里,最大下陷速率則發生在元長鄉之「水利雲78-1」,為6.1公分/年3。

其他地方像是屏東的林邊佳冬一帶也是地層下陷嚴重的地區,在東北部的宜蘭頭城,台北盆地也有程度不等的地層下陷。

| 地區 | 最大下陷速率(公分/年) |

| 彰化縣 | 3.4 |

| 雲林縣 | 6.1 |

地層下陷原因

地層下陷是指地下土壤或岩石層在特定條件下產生向下沉降的現象。這種現象可能對建築物和基礎設施造成嚴重損壞,因此瞭解地層下陷的原因至關重要。

地層下陷原因有多種,以下將介紹其中幾個主要原因:

1. 地下水的抽取:

地下水是地下巖層中的水,如果過度抽取地下水,地下巖層的水壓會降低,導致巖層失去一部分承載能力,從而引起地層下陷。因此,在地下水抽取方面的不當操作可能會導致嚴重的地層下陷問題。

2. 過度開採地下資源:

地下的自然資源,如煤炭和石油,通常需要進行開採。然而,過度開採地下資源可能會導致地下空洞的形成,進而引起地層下陷。因此,在進行地下資源開採時,需要謹慎考慮地層穩定性,以避免潛在的地層下陷問題。

3. 地震活動:

地震活動是地殼板塊運動的結果,常常會引起地表和地下巖層的變形。強烈的地震可以破壞巖層的結構,從而導致地層下陷。因此,地震活動是地層下陷的一個重要原因。

4. 壓實地基材:

當建築物在地表上建造時,需要進行地基材料的壓實。如果壓實不當或不均勻,就會在巖層中產生壓實區域和非壓實區域。非壓實區域的巖層會因承載能力不足而產生沉降,從而引起地層下陷。

5. 地層溶解:

一些巖層,如石灰岩和石膏,容易被水侵蝕。當地下水中的化學物質與這些巖層接觸時,巖層會溶解,形成空洞。這些空洞會導致地層的不穩定,最終引起地層下陷。

延伸閲讀…

地層下陷- 維基百科,自由的百科全書

地層下陷的成因、影響與防治

綜上所述,地層下陷的原因有很多,包括地下水的抽取、過度開採地下資源、地震活動、壓實地基材和地層溶解。瞭解這些原因可以幫助我們更好地預防和管理地層下陷問題,確保基礎設施的安全和可持續發展。