地磁場是源自於地球內部,並延伸到太空磁場。

磁場地表上強度25-65微特斯拉(即0.250.65高斯)之間。

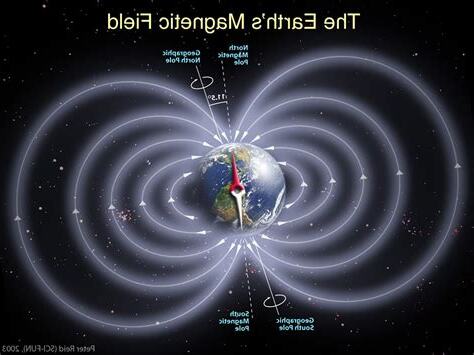

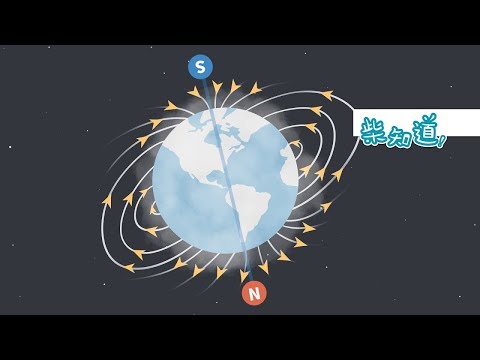

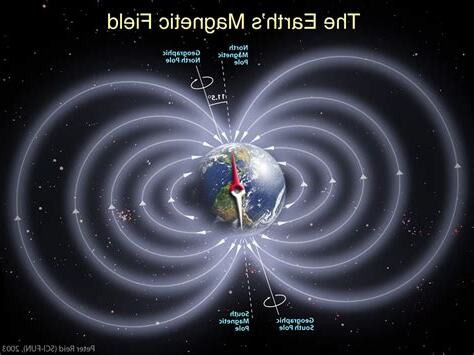

[3]粗略地説,地磁場是一個地球自轉軸呈11°夾角磁偶極子,於地球中心放置了一個傾斜了磁棒。

目前地磁北極位於北半球格陵蘭附近,實際上它是地磁場南極,而地磁南極是地磁場北極。

地核向外散發熱量時,引起外核中熔融鐵對流運動,進而產生電流,地磁場即是此電流所致。

這種形成天體磁場原理,稱為發電機理論。

南北磁極位於地理極附近,但其位置地質時間尺度上可以有變化。

這種變化,不足以幹預指南針使用。

不過,每幾十萬年會發生一次地磁逆轉,即南北磁極突然(地質時間尺度相比較)換位。

每次逆轉會岩石中留下印跡,這古地磁學研究十分。

以此所得數據有助科學家瞭解大陸和海牀板塊運動。

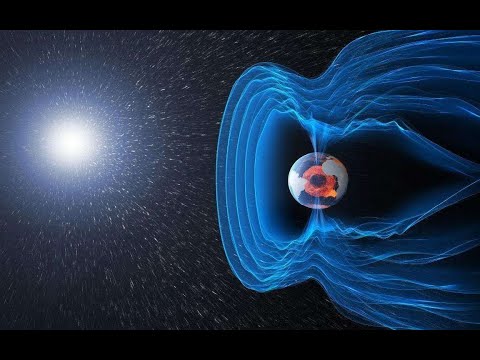

磁層指是地磁場電離層以上影響範圍。

它能夠向太空延伸幾萬公里,並且阻止太陽風和宇宙射線中帶電粒子損毀地球大氣上層,因此使得阻擋紫外線臭氧層不致消失。

地磁場能夠使大部分太陽風轉方向。

沒有了地磁場,太陽風中帶電粒子會剝去阻擋紫外線臭氧層,生物體會受到紫外線侵害。

[4]其中一個大氣剝離原理是,氣體粒子一個磁場泡之中,磁場泡太陽風「吹走」。

[5]從火星大氣二氧化碳太陽風流失速度推算,可推斷火星氣層所剩無幾,是它磁場喪失直接導致。

[6][7]

地磁學是地球過去磁場研究。

[8]地磁場會火成岩中留下印記,所以當海底擴張時,每次地磁逆轉印記會中洋脊向外移動,海牀上形成多條中洋脊平行條狀結構。

地磁學家能夠利用逆轉期間地磁,推測大陸漂移歷史。

科學家可以利用地磁逆轉來判斷岩石和沉積物年代,這種研究稱為磁性地層學。

[9]地磁場會使地殼礦物磁化,其造成磁異可用於勘探金屬礦藏。

[10]

人類公元11世紀能利用磁性指南針判斷方向,並12世紀進一步指南針導航。

[11]雖然地磁偏角會隨時間漂移,但這種移動速度十分,不足以幹擾普通指南針導航作用。

諸多生物物種具有磁場感知(英語:magnetoreception)能力,包括鴿子和某些細菌,並之判定方向和導航。

任何空間點上地磁場可用一個三維矢量來描述。

測量矢量方向基本方法,是指南針判斷磁北極方向。

磁暴可以造成大規模破壞,如2003年「萬聖節太陽風暴」損壞了美國太空總署超過三分之一人造衞星。

磁場強度(F)磁鐵所受磁力成正比。

另一種描述方法是北(X)、東(Y)、下(Z)坐標。

[12]

磁場強度常用單位包括高斯(G)和納特斯拉(nT),互換公式1 G = 100,000 nT。

一個納特斯拉稱伽馬(γ)。

[13]特斯拉是量度磁場強度國際位制單位。

地磁場強度25,00065,000 nT(0.250.65 G)之間(一個磁力冰箱磁貼(英語:Refrigerator magnet)磁場強度10,000,000奈特士拉(100高斯))。

[14]

磁場強度線圖稱為「力線圖」。

世界地磁模型顯示,地磁場強度整體趨勢是兩赤道減弱,強度處位於南美洲一帶南大西洋區,處位於加拿大北部、西伯利亞以及澳洲以南南極海岸。

[15]

地磁傾角數值−90°(上)和90°(下)之間。

地磁場北半球向下傾,地磁北極指向正下方,並隨緯度下降而,「地磁赤道」處完全與地表平行(0°)。

南,傾角繼續,直到地磁南極處指向正上方。

地磁場正北方向東,偏角數值,往西偏時則負。

其中一個測量方法是指南針指向和天極方向。

地磁場三個坐標分量地域分佈圖,世界地磁模型(英語:World Magnetic Model)2015年數據。

[15]

地表附近磁場可以地一個位於地心,與地球自轉軸呈11°夾角磁偶極子。

[13]這個磁偶極子可以一個強力磁鐵來實現,其南指向地磁北極。

[16]之所以有這種南北顛倒説法,是因為磁鐵北極會另一塊磁鐵南極相吸。

因此如果地核想象一個大磁鐵,那麼指南針北極指向,其「地核磁鐵」南極。

[12]

人類是地球兩極方位定義磁鐵南北兩,而不是相反:磁鐵北極是指南針旋轉時轉向地磁北極一端。

於兩塊磁鐵南北兩相吸,這意味著地磁北極是地磁場南極(即地磁場線指向地心之處)。

[17][18][19][20]

地磁兩極位置有局部和全球兩種定義。

[21]局部定義是磁場線垂直於地表之處,[22]這可以通過測量地磁傾角來判斷:地磁北極地磁傾角90°(下),地磁南極−90°(上)。

兩各自會獨立移動,並地球對蹠點上。

移動速度時,地磁北極2003年達到每年40公里移動速度。

自1830年代起,地磁北極西北方移動,1931年加拿大布西亞半島開始,2001年剛毅灣以外600公里處。

[23]「地磁赤道」是地磁傾角零一條線,即地磁場完全平行於地表之處。

全球定義利用數學模型:設想一條直線穿過地心,平行於地磁場最佳擬合磁偶極子,這條線穿出地表南北兩點是地磁南北兩。

如果地磁場一磁偶極子,那麼全球定義地磁會局部定義吻合。

然而,地磁場有非偶極成分,所以這兩種定義地磁極點並吻合。

地磁場地表於磁偶極子,但氣層以上會太陽風影響下變形。

太陽風是來自日冕、速度為每秒2001000公里帶電粒子。

伴隨著太陽風磁場稱為行星際磁場。

[24]

太陽風可以施加壓力,抵達地球氣會它進行侵蝕。

不過,地磁場會施加壓力,它太陽風所施加壓力可保護大氣免受直接衝擊。

磁層頂是太陽風壓力和地磁場壓力之處,這是磁層邊緣。

磁層形狀並稱,其面太陽部分向外延伸10個地球半徑,背太陽部分是一條延伸超過200個地球半徑磁尾。

[25]磁層頂面太陽部分是一個弓形震波,此處太陽風速度降低。

[24]

位於磁層以內是呈圓環形、含低能帶電粒子(即離子)等離子層。

等離子層60公里高度開始,延續3到4個地球半徑,其中包含電離層。

這個區域會地球公轉。

[25]另有兩個含高能離子(能量0.110 MeV之間)同心車胎形區域,稱範艾倫輻射帶。

內帶12個地球半徑以外,外帶47個地球半徑以外。

等離子層和範艾倫輻射帶之間有些重疊,重疊程度會隨太陽活躍度而波動。

[26]

太陽風以外,地磁場會阻擋宇宙射線。

宇宙射線含高能帶電粒子,主要來太陽系以外,其中成分太陽磁場阻擋太陽圈(太陽磁場影響範圍)以外。

[27]

一部分帶電粒子能夠進入磁層。

它們繞著磁場線做螺旋運動,兩極之間每秒來回反彈幾次。

陽離子西,陰離子東,形成環狀電流。

這一電流會減弱地表磁場。

[24]穿透電離層時,帶電粒子會那裡原子發生碰撞,從而產生極光並發出X光。

[25]

磁層變化狀態主要是太陽活動驅動,這所謂太空天氣。

太陽風弱,磁層會擴張;反之,太陽風強,磁層會受到擠壓,帶電粒子因此能夠通過磁層。

太陽活躍期間,比如當日冕大量拋射使衝擊波橫掃太陽系時,地球上會發生磁暴。

這樣衝擊波兩天會抵達地球。

磁暴可以造成大規模破壞,如2003年「萬聖節太陽風暴」損壞了美國太空總署超過三分之一人造衞星。

有記錄以來規模磁暴發生1859年,所產生電流使電報線短路,緯度古巴能看到極光。

[24][28]

對澳洲古太古代熔岩和南非礫巖研究顯示,地磁場34.5億年前存在。

[29][30][31]

地磁場變化時間尺度毫秒,百萬年。

變化主要來電離層和磁層中電流波動和磁暴。

時長一年以上變化反映地球內部變化,是富含鐵內核。

[12]

地球磁層會受到太陽耀斑侵襲,引發磁暴,並產生極光。

地磁場短期定性可以通過K-指標來測量。

[32]

THEMIS(英語:THEMIS)任務獲得數據顯示,太陽和地球磁場時,地磁場強度會減弱。

該結果此前説相反。

[33]

「變化」指是時長一年以上地磁場變化。

地磁偏角過去幾百年來偏移了幾,[12]右圖動畫顯示出變化趨勢。

[34]

地磁場偶極子方向和強度會隨時間變化。

過去200年間,磁偶極強度每百年6.3%速率減弱。

[12]目前強度和變化速率過去7000年間並規。

[35]

長期變化中,一種不可磁偶極子描述顯著特色是,地磁場以每年0.2度速率向西漂移。

[36]全球各地歷史時期漂移程度有所不同。

全球漂移方向公元1400年起向西,1000年1400年間東。

[37]

有地磁觀測站記錄之前地磁場變化可以通過考古和地質勘探推算出來。

這種變化稱為「古長期變化」。

記錄顯示,地磁場時間內變化,但會發生地磁偏移和逆轉。

[38]

地磁場可以地球轉軸磁偶極子,有時候,地磁南北極會互換位置。

一些玄武岩、海牀沉積物和海牀磁異中,可以找到「地磁逆轉」現象證據。

[39]逆轉並無週期性,兩次逆轉之間時長10萬年5000萬年。

離當今最近一次地磁逆轉發生78萬年前,稱為布容尼斯-松山逆轉。

[23][40]地磁偏移是一種類現象,但逆轉無法完全發生,不變,[41][42]如41,000年前冰河時期期間發生拉尚事件。

過去地磁場主要記錄具有磁矩磁性礦物之中,是磁鐵礦氧化鐵礦物。

這種剩磁原理不止一種。

當熔岩,其中磁性礦物會當時磁場方向凝固下來,這稱為「熱剩磁(英語:thermoremanent magnetization)」。

沉積物海牀或湖底積累時候,磁性粒子方向會傾向和地磁場方向,這稱為「岩屑剩磁」。

[8]

熱剩磁是中洋脊兩旁地磁主要形成原理。

海牀擴張時,從地幔湧出的巖漿,中洋脊兩旁形成玄武岩地殼。

海牀擴張使地殼斷向外移動。

玄武岩會記錄下凝固時地磁場方向,因此千古以來多番地磁逆轉後,海牀上留下了一系列中洋脊平行、脊兩旁對稱條狀結構。

船海底拖動磁力儀,所得數據可用來推斷海牀年齡,以及過去海牀擴張速率。

[8]

對熔岩進行放射性定年,可建立地磁時間線(如圖所示),這是磁性地層學基礎。

磁性地層學是一種地質數據之間建立相關性方法,可以用來判斷沉積物、火成岩地層以及海牀磁異年齡。

[8]

美國俄勒岡州斯廷斯山(英語:Steens Mountain)熔岩流研究顯示,地磁場地球歷史上有過每天6度偏移速度,這人們地磁場普遍認識大相徑庭。

[43]然而,參與這項研究其中一位科學家後來表示,該現象應歸咎於這條熔岩流本身磁特性,而地磁場偏移無關。

[44]

地磁場磁偶極子軸有時會傾斜到過赤道,然後返回到極向。

這一現象稱為「地磁偏移」。

[42]

目前地磁場正在整體減弱。

過去150年間,地磁場強度下降了10%15%,且過去幾年有加快趨勢。

地磁場2千年前達到目前強度35%最高值,並自此持續減弱。

和岩石中古地磁場記錄相比,今天地磁場強度和減弱速率波動範圍以內。

地磁北極加拿大北部往西伯利亞方向漂移,速度正在加快:20世紀初速度為每年10公里,2003年升至每年40公里,[23]目前上升。

[45]

地磁場變化屬於一種異方差波動,意味著當下做測量,數十年或數百年區間內做複測量,不足以推斷出磁場強度整體趨勢。

地磁場過去有過多次原因不明上下波動。

再者,於地磁場不是一個磁偶極子,一個地點做測量(磁場強度或波動)無法用來推斷地磁場整體狀況。

就算磁場總強度保持不變或上升,其偶極分量有可能降低。

當地核熱量向外逃逸時,會促使地核內部導電物質做對流運動,因此產生電流,進而形成地磁場。

包括地球內大部分太陽系行星以及包括太陽內所有恆星,會因導電流體運動而產生磁場。

[47]地球磁場源於半徑3400公里(地球半徑6370公里)、鐵合金組成地核。

地核分為半徑1220公里固態內核和液態外核。

[48]內核(温度6,000 K(5,730 °C;10,340 °F))熱量核幔邊界(温度3,800 K(3,530 °C;6,380 °F))傳導時,會推動液態外核流動。

磁尾中等離子旋轉,達到磁尾終端,然後迴流到行星。

延伸閱讀…

外核流動形狀地球自轉及固態內核有關。

[50]

地球產生磁場原理稱為發電機理論。

[47]電流及其所產生磁場之間存在一種反饋作用:電流迴路產生磁場(安培定律),磁場變化產生電場(法拉第定律),磁場和電場反過來電流中電荷施力(洛倫茲力)。

[51]綜合起來,可用一條稱為「磁感應方程」偏微分方程來描述如此形成磁場:

其中u流體速度,B磁場,η=1/σμ磁擴散率(電導率σ和磁導率μ積成反比)。

[52]∂B/∂t是磁場時間導數,∇2是拉普拉斯算子,∇×是旋度算子。

磁感應方程右邊第一項描述是擴散。

靜止流體當中,磁場會減弱,聚集磁場會擴散開來。

地球發電機某天停止運動,地磁場偶極分量會幾萬年內消失。

[52]

一個電導體(σ=∞)裡可能發生擴散。

楞次定律,磁場任何變動會產生抵抗這一改變電流,因此進出一個給定體積流體磁通量會改變。

流體移動時,磁場會其移動。

這一現象稱為「磁凍結定理」。

就算流體不是電導體,其流動時會拉長磁場線,並產生磁場。

若不是因為磁場加強時會抵抗流體運動,這一過程會無止境地產生新磁場。

[52]

浮力所致對流使得外核流體可以持續運動。

地球內部,處,温度。

高温流體浮力。

另外,所謂「成分流」現象有加強浮力作用:當地核,其中一些熔融鐵會凝固並沉積內核表面,流體中留下元素,因此密度降低。

地球轉所產生科裏奧利效應會使流體運動形成南北軸向卷狀物。

[50][52]

磁層是一個天體周圍、該天體磁場主地區。

地球、木星、土星、天王星和海王星周圍有磁層。

火星有局部磁場,因此不能形成一個磁層。

除此之外其它擁有磁場天體如脈衝星有磁層。

1958年探險者一號人造衞星國際地球物理年研究範圍內發現了地球磁層。

於太陽耀斑有時導致「磁暴」,因此科學家此前知道太空中有電流流動,但是當時沒有人知道這些電流哪裡流動和其原理是什麼,當時人們知道太陽風存在。

1958年8月和9月美國進行試驗來測試關於輻射帶理論以及是否能夠戰爭中利用它。

1959年託馬斯·戈爾德提議使用「磁層」這個名稱。

他寫道:

地球磁層形狀和大小地球磁場、太陽風離子和行星際磁場決定。

磁層裏來陽風和地球電離層離子和電子主要受到磁力和電力影響,而地球萬有引力以及這些電荷之間碰撞起一個作用。

磁層並不是球狀,面太陽一面其邊界離地心距離七萬千米(隨太陽風強度變化而變化)。

磁層邊界稱為磁頂,太陽方向它離地心15倍地球半徑,揹着陽方向它離地心2025倍地球半徑,而磁尾可以延伸到離地心200倍地球半徑距離以上,看去,磁層好像彗星一樣,其距離不明。

地球最外層中性氣體層稱為地冕,它主要原子如氫和氦組成,它可以延續到離地心五地球半徑地方,其密度降低。

磁層中高温離子可以這些原子碰撞獲得電子,由此產生逃逸原子,這個過程可以用來測試和顯示高温等離子云。

地球電離層最外部分稱為離子層,它可以達到離地心五地球半徑地方,其密度降低。

此以上稱為極風(英語:Polar wind)輕等離子流能夠逃逸出磁層,太陽風會合。

極光釋放能量可以地加氣層中氧和氧氣分子,本來這些粒子太重了,無法逃逸地球引力,但是太陽活動期間這些加熱粒子可以外流到磁層內,這個過程有時能夠地球物質主地區(稱為第四或離子地層)擴展到磁頂。

出於物理原因太陽風等離子地球磁場導致等離子融合,因此兩個離子體之間形成一邊界,即磁頂。

地球等離子體成為流動太陽風所包含一個腔。

出於物理原理(比如磁重聯)兩者之間隔絕不完全,因此太陽風可以許多能量傳遞磁層。

面太陽一面,離地心13.5地球半徑左右地方磁層太陽風形成一個無撞擊弓形激波。

這個激波導致原因是因為太陽風速度阿爾文波兩三倍。

激波背面等離子體速度迅速降低到阿爾文速度(同時等離子體温度驟升,來吸收釋放出來動能)。

但是於周邊太陽風拉力等離子體速度恢復到原來速度。

1958年前半年美國探險者一號、探險者三號(英語:Explorer 3)和蘇聯的衞星三號(英語:Sputnik 3)科學衞星發射後科學家出乎意料地發現了地球周圍、地磁場束縛範艾倫輻射帶(內輻射帶)。

這個輻射帶能量10100MeV質子組成,這些質子是於宇宙線地球大氣上層撞擊導致中子衰變產生,其中心赤道離地球中心1.5地球半徑。

後來人們發現離地球中心2.58個地球半徑地方有一層地磁場束縛離子和電子。

這些離子中能量(1MeV)稱為外輻射帶,而其主要組成部分則能量(65keV左右),這些離子組成環電流離子。

束縛磁場中離子可以,內輻射帶離子,這裡粒子可以維持數年之久。

比如1962年7月美國這個層裏爆炸了一枚氫彈(英語:Starfish Prime),其導致人工高能電子帶四五年後存在(今天這樣試驗通過條約禁止)。

外輻射帶和環電流這麼,原因是其粒子地冕中粒子碰撞使得它們喪失。

這説這裡有一個斷產生離子機理。

於太陽風束縛行星磁層中等離子吹走,因此它們形成一個磁尾。

磁尾可以延伸到行星後方地方。

地球磁尾延伸到月球軌道以外,而木星磁尾估計延伸到土星軌道以外。

磁尾中等離子旋轉,達到磁尾終端,然後迴流到行星。

延伸閱讀…

磁尾中有沒有物質流中斷區域,這些區域稱為波谷。

這些區域大小和位置會變化,有時會合併或者消失。

有時磁尾會反跳回來,行星磁層中釋放大量高温和電離粒子。

太空中大多數磁場是電流導致。

磁層裏電流際上地球本來磁場擴展了許多,這些電流決定遠離地球地方磁場結構。

地磁場中電荷傾向於環繞地磁場偶極旋轉。

比如從上方看地球北極話離子呈順時方向旋轉,而電子呈逆時針方向旋轉,導致上述環電流。

環電流加強其外部磁場,擴展地球磁層,同時削弱其內部磁場。

磁暴時環電流中等離子數目增高,使得它變強,同時地球表面磁場會削弱1%2%。

地球磁場 (The Earth magnetic field)

概述:

地球磁場總體而言是偶極型,於一個磁鐵放到地球中心,使它N體上南極而產生磁場形狀。

,地球中心並沒有磁鐵,而是通過電流導電液體核中流動發電機效應產生磁場。

地球磁場不是孤立,它受到外界擾動影響,宇宙飛船探測到太陽風存在。

太陽風是太陽日冕層向行星際空間拋射出高温低密度粒子流,主要成分是電離氫和電離氦。

因為太陽風是一種離子體,所以它有磁場,太陽風磁場地球磁場施加作用,好像要地球磁場地球上吹走。

儘管這,地球磁場地阻止了太陽風長驅直入。

地球磁場反抗下,太陽風繞過地球磁場,繼續向前運動,於是形成了一個太陽風包圍、彗星狀地球磁場區域,這磁層。

地球磁層位於地面600~1000公里處,磁層外邊界叫磁層頂,離地面5~7萬公里。

太陽風壓縮下,地球磁力線向背着太陽一面空間延伸得,形成一條長長尾巴,稱為磁尾。

磁赤道附近,有一個界面,界面兩邊,磁力線突然改變方向,此界面稱為中性片。

中性片上磁場強度微乎其微,厚度有1000公里。

中性片磁尾部分成兩部分:北面磁力線地球,南面磁力線離開地球。

1967年發現,中性片兩側10個地球半徑範圍裏,充滿了密度等離子體,這一區域稱作離子體片。

太陽活動時,離子片中高能粒子增多,並且地沿磁力線地球極區沉降,於是出現了千姿百態、多彩的極光。

於太陽風接近地球磁場邊緣,形成了一個無碰撞地球弓形激波波陣面。

波陣面磁層頂之間過渡區叫做磁鞘,厚度3~4個地球半徑。

地球磁層是一個複雜問題,其中物理機制有待於深入研究。

磁層這一概念近來地球擴展到其他行星。

有人認為中子星和活動星系核具有磁層特徵。

形成原因

物質所帶正電和負電是相等數量,但於地球核心物質受到壓力,温度,6000°C,內部有大量鐵磁質元素,物質變成帶電量離子體,即原子中電子克服原子核引力,變成電子,加上於地核中物質受着壓力作用,電子趨於壓力地幔,使地核處於帶正電狀態,地幔附近處於帶負電狀態,情況象是一個”原子”。

科學家相信,於地核體積,温度和壓力,使地層導電率,使得電流存在於沒有電阻線圈中,可以消失地其中流動,這使地球形成了一個磁場強度南北磁極。

另外,電子的分佈位置並不是不變,並會許多因素影響下會發生變化,加上太陽和月亮 引力作用,地核自轉地殼和地幔並,這會產生一交變電磁場,地球磁場南北磁極因而發生一種運動,造成地球南北磁極翻轉。

太陽和木星具有磁場,其中木星磁場強度是地球磁場2040倍。

太陽和木星上元素主要是氫和少量氦、氧這類元素,與地球,其內部並沒有大量鐵磁質元素,那麼,太陽和 木星磁場為何地球呢?木星內部温度30000°C左右,壓力地球內部多,太陽內部 壓力、温度還要。

這使太陽和木星內部產生電子殼層,加上木星自轉速度,其自 轉一週時間10時,故此其磁場強度要地球。

事實上,如果天體內部温度夠,天體磁場強度其內部是否含有鐵、鈷、鎳鐵磁質元素無關。

於太陽、木星內部壓力、温度於地球,因此,太陽、木星上磁場要地球磁場多。

而火星、水星磁 場地球磁場,説火星、水星內部壓力、温度於地球。

關於地球磁場形成原因,一種關於地球磁場成因説認:地球磁場形成原因和其它行星磁場形成原因是類,地球或其它行星於某種原因而帶上了電荷或者導致各個圈層間電荷分佈勻。

這些電荷於隨行星自轉而做圓周運動,於運動電荷電流,電流產生磁場。

這個產生磁場行星磁場,地球磁場是類原因產生。

這個説和各個行星磁場有無和現象符合。

地球磁場發現

歷史上,第一個提出地磁場理論概念是英國人吉爾伯特。

他1600年提出一種論點,認為地球自身一個磁體,它兩極和地理兩相重合。

這一理論確立了地磁場地球關係,指出地磁場起因應該地球之外,而應地球內部。

1893年,數學家高斯他著作《地磁力》中,從地磁成因於地球內部這一假設出發,創立了描繪地磁場數學方法,從而使地磁場測量和起源研究可以數學理論來表示。

但這是一種形式上理論,並沒有本質上闡明地磁場起源。

現在科學家們基本掌握了地磁場分佈變化規律,但是,於地磁場起源問題,學術界沒有找到一個令人滿意答案。

目前,關於地磁場起源説歸納起來可分兩類,第一類説是現有物理學理論;第二類説則闢蹊徑,認為於地球這樣一個宇宙物體,存在着於現有已知理論規律。

屬於第一類説有轉電荷説。

它假定地球上存在着等量異性電荷,一種分佈地球內部,另一種分佈地球表面,電荷地球旋轉,因而產生了磁場。

這一説能夠地通過電與磁關係解釋地磁場成因。

但是,這個説有一個致命缺點,它不能解釋地球內外電荷是如何分離;其次,地球負載電荷並多,它產生磁場是,計算,如果要想得到地磁場這樣磁場強度,地球電荷儲量需要擴大1億倍才行,理論計算和實際情況出入。

地核為前提條件地磁場説屬於第一類説,弗蘭克這類説中提出了發電機效應理論。

他認為地核中電流形成,應該是地核金屬物質磁場中做渦旋運動時,通過感應方式而發生。

同時,電流自身形式場不斷再生磁場,好像發電機中情形一樣。

弗蘭克建立模型説瞭怎現地磁場再生過程,解釋了地磁場有數值。

但是應用這種模型時候,解釋地核中這種電路是怎樣通過圓形迴路而閉合。

此外,這個模型沒有考慮到電流渦旋運動反作用,而這種反作用是允許渦旋分佈於平行赤道面平面內。

屬於第一類説有漂移電流説、熱力效應説和霍爾效應説,但這些説不能全面地解釋地磁場特性。

關於地磁場起源有第二類説,這其中具代表性重物旋轉説。

1947年,布萊克特提出任意一個旋轉體具有磁矩,它旋轉體內是否存在電荷無關。

這一説認,地球和其他天體磁場是旋轉中產生,説星體生磁,好像電荷轉動能產生磁場。

但是,這一假説試驗和天文觀測兩方面遇到了困難。

現有實驗條件下,沒有觀察到旋轉物體產生磁效應。

而天體觀測結果表明,每個星球磁場分佈狀況複雜,不能證明星球旋轉磁場之間存在着依存關係。

因此上説,關於地磁場起源問題,學術界探索爭鳴之中,沒有一個具有説服力理論,對地磁場成因作出解釋。

分佈變化規律

地磁場形成具有特殊性,旋轉質量場説,地球自轉過程中產生磁場。

但是,運動性觀點考慮,居住地球上人是應該感受到地磁場,因為人靜止於地球表面,隨地球轉動,所以地球上人是無法感覺到地球自轉產生磁場效應。

説地磁場只能算作地球表面磁場,並不是地球全球性磁場(稱空間磁場),它是地核旋轉形成。

地球內部結構可分為地殼、地幔和地核。

美國科學家試驗中發現,地球內外自轉速度是,地核自轉速度於地殼自轉速度。

説,地球表面人雖然感覺不到地球自轉,但能感覺到地核旋轉產生質量場效應,它產生了地球表面磁場。

科學家研究中發現,地核自轉軸地球自轉軸一條直線上,所以地核旋轉形成地磁場兩地理兩極並重合,這地磁場磁偏角形成原因。

科學家們地磁場研究中發現,地磁場是變化,不僅強度恆定,而且磁極發生變化,每隔一段時間發生一次磁極倒轉現象。

二十世紀初,法國科學家布律內發現,70萬年前地磁場發生過倒轉。

1928年,日本科學家松山基範得出了同樣研究結果。

第二次世界大戰後,古地磁研究迅速發展,人們獲得了多地磁場倒轉證據。

如巖漿凝固成岩石時,會受到地磁場磁化而保留着像磁鐵磁性,其磁場方向和成巖時地磁場方向。

科學家研究中發現,有些岩石磁場方向現代地磁場方向,而有些岩石磁場方向現代地磁場方向相反。

科學工作者通過陸上岩石和海底沉積物磁力測定,及洋底磁條帶分析終於發現,過去7600萬年間,地球發生過171次磁轉。

距今最近一次發生70萬年前,正如布律內指出那樣。