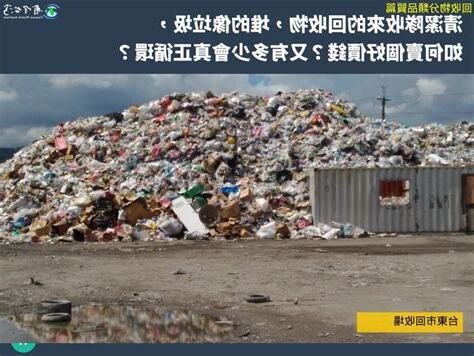

近幾年,垃圾危機在許多縣市一一浮現,每人每天的平均垃圾量不斷增加,現有的垃圾處理系統也逐漸不堪負荷。萬華區寶興街一間資源回收場,卻因違反《土地使用分區管制條例》中住宅區內不得設立回收場的規定,在今年2月結束了將近50年的營業。

根據民間團體五角拌的報導,資源回收場不僅協助處理近兩百噸的回收物,更是支持了近兩百位拾荒者的生計。因此回收場的被迫停業不僅是鄰避設施的設置及選址課題,更反映了城市的垃圾處理其實牽涉了龐大的非正式廢物經濟產業鏈。

鮮少有人會關心自己丟棄的垃圾去了哪裡,在大眾眼中垃圾常常是髒汙且無用的,「丟棄」的動作宣告了物品的死亡,必須被掩蓋銷毀,消失在我們的可視範圍內。

現代社會垃圾問題急需解決,否則「垃圾到哪裡去了」的問題將會繼續困擾我們。

近年來,垃圾問題在多個縣市日益顯現,人均垃圾量不斷上升,現有的垃圾處理系統超負荷運轉。位於萬華區寶興街的一處資源回收場,因違反《土地使用分區管制條例》中禁止在住宅區內設立回收場的規定,於今年2月結束了長達50年的營業。根據民間組織五角拌的報導,該回收場不僅協助處理近200噸的回收物,還支持了約200位拾荒者的生計。因此,回收場的停業不僅是鄰避設施的設置及選址問題,也反映了城市垃圾處理背後龐大的非正式廢物經濟產業鏈。

人們通常不關心自己丟棄的垃圾去向何處。在普遍觀念中,垃圾被視為骯髒無用的物品,「丟棄」意味著物品的結束,應被掩埋毀壞,從視野中永久消失。在現代城市生活中,消費大量增加,隨之而來的是大量垃圾的丟棄。物品往往不僅在損壞時被丟棄,而是在多餘、稍顯陳舊或不需要時就被隨意丟棄,成為「垃圾」。大量生活廢棄物除了依靠城市清運系統外,也像是一座寶庫,拾荒者通過收集和分類廢品再進行出售,這是一種重要的生計來源,也是許多窮人的基本生存策略。

對於拾荒者來説,廢棄物的流動、分類和再利用需要個體的辛勤勞動,並且取決於城市提供的基礎設施。為了將廢棄物從源頭運送到可處理和變賣的地點(如回收場、舊貨商和二手市場等),跨區域的移動是必要的。廢棄物運輸常見的私人運具包括機車和自行車,有時經過「改造」以增加運輸容量,而缺乏私人運具的拾荒者則必須依靠公共交通工具或步行。撿拾來的廢品無處存放,只能與拾荒者相伴,在城市的各個角落遊移。隨著「庫存」的增加,移動也變得更加困難。

除了運輸,廢棄物的處理還需要倉儲和分揀的空間,這些空間往往設在拾荒者的私人住宅內。以在西昌街二手市場擺賣的阿城為例,作為一位舊貨商,他在華西街巷弄內租賃了一個雅房。公寓的大門總是敞開著,一進入就迎面聞到垃圾的酸臭和潮濕氣味,不時傳來陣陣頭暈。轉頭看去,阿城的「貨物」一箱箱堆放在門口。

阿城的「房間」位於二樓,走上老舊的木質樓梯,每一步都會發出嘎吱聲響,不得不小心行走。然而,由於旁邊的牆壁已經發黴,雙手很難觸及牆壁以保持平衡。抵達二樓的房間入口,依然堆滿了貨品,只能勉強將門推開一道縫隙往內看。但房間裡看不到任何走路的空間和住宅應有的擺設,只能聽到阿城養的狗「阿歡」在裡面吠叫。

垃圾到哪裡去了,這是一個現代社會面臨的重要問題。生活中產生的垃圾越來越多,但我們卻並不總能將它們妥善處理。垃圾的去處直接關係到環境衞生和自然生態的保護。

垃圾處理方法一:回收再利用

回收再利用是解決垃圾問題的重要方法之一。這種方法通過對垃圾進行分類和處理,可以將一部分可循環利用的物品重新利用起來。例如,紙張、玻璃、金屬等可回收垃圾可以進行再加工,製成新的紙張、瓶子等物品。

然而,雖然回收再利用是一種有效的垃圾處理方式,但它並不能解決所有問題。有些垃圾,例如電池、有毒廢棄物等,並不適合回收再利用,需要進一步進行特殊處理。

垃圾處理方法二:焚燒處理

焚燒是另一種常見的垃圾處理方法。這種方法將垃圾燃燒成灰燼和煙氣,並通過特殊的設備過濾和處理煙氣,以減少對環境的影響。儘管焚燒可以有效減少垃圾體積,但也會產生二氧化碳等有害氣體,對空氣造成污染。

垃圾處理方法三:堆肥

堆肥是一種將有機垃圾轉化為肥料的方法。這種處理方式通過將有機垃圾放置在特定的環境中,利用微生物的作用,將垃圾分解成有機質肥料。堆肥既可以減少垃圾污染,又可以在農業生產中充分利用這些有機質來提高土壤肥力。

總結來説,垃圾處理是一個社會共同面臨的挑戰,但也是一個機會。通過回收再利用、焚燒和堆肥等不同的方法,我們可以將垃圾轉化成可再利用的資源,同時保護環境和生態。每個人都應該承擔起垃圾分類和處理的責任,一起為創造清潔、美麗的環境努力。

延伸閲讀…

你丟的垃圾後來都去哪了?反正都會燒掉,垃圾還有需要分類 …

觀點投書:你丟掉的垃圾去了哪裡? 關於焚化爐你應該知道的事