「大砲 構造」在歷史上一直扮演著重要的角色。大砲是利用機械能、化學能、電磁能等來發射彈體,其射程超越了其他單兵武器。這些火炮和礮不僅是火砲,也是能夠發射重型彈體的兵器。在發展過程中,石部的「砲」指的是投石機,而火部的「炮」則只有「燒烤」的意思。然而,隨著時間的推移,「砲」與「炮」逐漸融合,成為了大型管身火器的代名詞。

火砲的歷史與發展

火砲,又稱大砲,是利用火藥或其他能源發射彈體的遠程武器。它的歷史可以追溯到古代的投石機,後來隨著科技的進步,火藥的應用使得火砲成為戰場上的主要殺傷力量。火砲的發展歷程反映了人類在武器製造和戰術應用上的不斷創新。

火砲的早期形式

在火藥出現之前,大砲主要以投石機的形式存在。這些機械裝置利用彈射器的張力和釋放力來拋射石頭或重物。例如,《唐書·李密傳》中提到的“將軍砲”就是一種投石機,用於攻城戰。

火藥的應用

隨著火藥的發明和使用,大砲的投射能力得到了極大的提升。唐哀帝時,鄭璠使用火藥攻打豫章,這可能是火砲最早用於戰爭的記載。雖然這時的火砲還不是現代意義上的火砲,但已顯露出火藥武器的潛力。

火砲的演進

人類在火砲設計上的進步之一是從前裝式火砲轉變為後裝式火砲。這一改進使得彈藥裝填更加方便,射速提高,火砲的戰術價值顯著增加。英國在1855年設計了阿姆斯特朗炮閂,這是一個比較成熟的螺式炮閂,結合了螺式和楔式的優點。開閂時,操作者需要旋轉火炮尾部的螺旋體,鬆開紅色的楔鐵,然後裝填彈藥,最後重新裝上楔鐵並擰緊螺旋體。這種設計雖然射速較低,但適用於口徑大、不需要高射速的大型火炮,如要塞炮和艦炮。

隨著科技的進步,火砲的性能在不斷提升,從早期的重型、低射速的武器逐漸演變為更加輕便、射速更快、精準度更高的現代火炮系統。這些系統在當代軍事中仍然發揮著至關重要的作用。

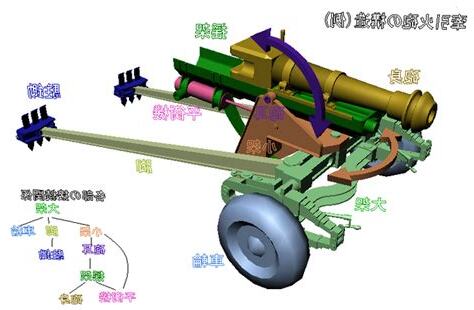

當談到大砲的構造時,我們必須考慮到它的各種元素和組件。大砲的構造是建立在堅固的基礎上的,它由多個部分組成,每個部分都有特定的功能和角色。

首先,大砲的主要部分是炮管。炮管通常由高強度的金屬製成,以承受高壓和爆炸力。它是構成大砲的核心部分,負責容納和發射彈藥。炮管的內腔非常光滑,以確保炮彈能夠順利通過,並且能夠提供所需的準確度和射程。

緊接著炮管,我們有砲盾。砲盾是一個金屬製的防護組件,目的是保護砲手免受反擊和敵方攻擊的傷害。它通常被設計成弧形,以提供最大的保護範圍,同時保持炮手的可視性。

大砲還具有許多其他組件,例如砲架、瞄準系統和控制裝置。砲架是支持炮管和其他組件的框架結構,通常由堅固的金屬製成,以提供穩定性和可靠性。瞄準系統根據目標的距離和方位,幫助炮手確定炮管的角度和方向。控制裝置允許炮手對砲火進行精確地控制和操作,以確保準確性和效能。

除了以上提到的主要組件,還有一些次要組件,例如彈藥供應系統和後座系統。彈藥供應系統負責裝填和供應炮彈給炮管,以確保連續的射擊。後座系統則控制著砲身的後座力,以確保砲手能夠安全地操作大砲。

總結來説,大砲的構造是一個精密而複雜的系統,由多個組件組成,每個組件都有特定的功能和角色。這些組件共同協作,使得大砲能夠發揮出它具備的威力和效能。

延伸閲讀…

二戰火炮結構詳解

大炮- 抖音百科