台語常用動物稱呼與華語之異

在台語中,有許多動物稱呼與華語大相逕庭,展現出語言發展的獨特脈絡。

整理對照表

| 華語 | 台語 | 特色 |

|---|---|---|

| 老虎 | hóo | 與實際形態有差異,可能受諧音影響 |

| 烏龜 | oo-ku | 複合稱呼,源自對牛糞的避諱 |

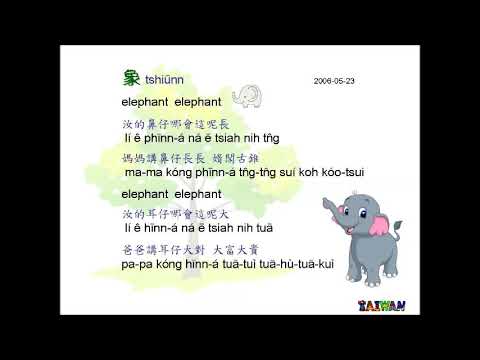

| 大象 | tshiūnn / tshiōnn | 與實際形態相似,但發音略有差異 |

烏龜稱呼的演變

語典中收錄「烏龜 oo-ku」,解釋其意為「烏色之龜」,但例句中卻反映了轎班業者的特殊用語「烏龜鎮路[oo-ku tìn-lōo]」,用來提醒後方轎夫注意前方牛糞。這種民間智慧反映了應變能力,避免直白的表達方式引起不適。

語典的修正

語典原本收錄「烏龜」作為「龜」的台語稱呼,但後來經過編委會討論,發現與實際用法有出入,因此在解釋中補充「口語中一般只説『龜』」。然而,該補充説明卻遺漏句點,引發疑問。

推測的語源

「烏龜」一詞的語源, möglicherweise 與牛糞避諱相關。當時孩童們也會將廠牌包裝紙撕開後彎曲成各種形狀,其中一種形狀便稱為「烏龜」,或許也源自於牛糞的隱喻。

龜的台語稱呼

儘管「烏龜」一詞偶爾出現,但台語中一般直接稱呼「龜」。「烏龜」的文音發音 oo-kui 則專指妓院中的男性管理者,亦有貶義用法,表示奸詐或出賣親友。此外,若有男性被戴綠帽,也會被戲稱為「烏龜」。由此可見,台語中動物稱呼的多樣性,反映了語言與文化的緊密聯繫。

大象台語

大象台語,又稱「象語」或「大象話」,是台灣原住民族卡那卡那富族(又稱大象村)所使用的語言。大象台語屬於南島語系的馬蘭語族,與阿美語、卑南語、賽夏語等語言關係較為密切。

歷史與現況

大象台語的起源可以追溯到史前時代,但具體的時間點不明。在荷治時期(1624-1662),大象村首次出現在荷蘭人的文字記載中,當時被稱為「Ketagalan」。清治時期(1683-1895),大象台語被稱為「卡那卡那富語」,並被納入官方的語言政策之中。

日治時期(1895-1945),大象台語受到日語的影響,逐漸產生了一些變異。國民政府時期(1945-1987),大象台語被視為方言,推行國語政策,導致大象台語使用率大幅下降。

近年來,隨著原住民文化的復興,大象台語的保護與傳承受到越來越多的重視。2002年,大象台語被指定為台灣瀕危語文之一,並開始實施各種語言振興措施。

特色

大象台語的語音系統具有以下特色:

| 特徵 | 描述 |

|---|---|

| 元音系統 | 5個元音:a、e、i、o、u |

| 輔音系統 | 22個輔音,包括濁塞音和濁擦音 |

| 聲調 | 5個聲調:高平、中平、低平、高降、中降 |

大象台語的語法較為複雜,具有豐富的詞綴和句法結構。其語序為動賓主(SOV),即主語在動詞和受詞之後。另外,大象台語中存在大量的敬語,以表示對長輩或尊敬的人的尊重。

保護與傳承

大象台語作為台灣重要的文化遺產,其保護與傳承至關重要。目前,政府和民間團體採取了以下措施:

- 制定瀕危語文保護法規

- 設立語言復興中心

- 編纂字典和語法書

- 推廣大象台語教育

- 舉辦文化活動

透過這些努力,大象台語的使用者數量逐漸穩定,語言傳承也有了新的動能。然而,要真正維持大象台語的永續發展,仍需要政府和社會大眾更多的支持與參與。

延伸閲讀…

iTaigi 愛台語

2023-09-16學習日記:華語〔老虎、烏龜、大象〕台語講一字「虎