天下莫大於秋毫之末,此言一出,如雷霆萬鈞,擊中要害。

天下之廣袤,無邊無際,而秋毫之微末,卻藴含了無窮的哲理。

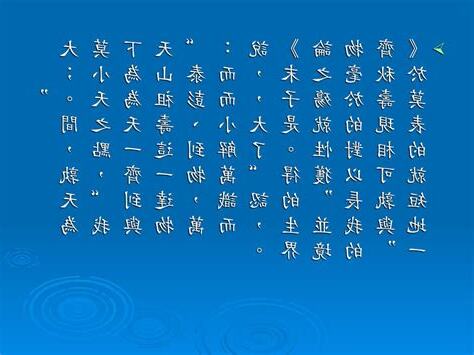

莊子的思想提醒我們,在對自身以及世界的認知中,要保持足夠的自省,不能一味地堅持己見。在《齊物論》中,他提出了令人費解的觀點:「天下莫大於秋豪之末,而太山為小;莫壽於殤子,而彭祖為夭。」這裏面藴含了深刻的哲理:事物的價值與大小往往是相對的,決定於我們觀察和理解的視角。

莊子將這一對立狀態稱為「以道觀之,物無貴賤」與「以物觀之,自貴而相賤」。前者代表了一種超越性的、周全的視野,後者則反映了自我中心和主觀判斷的侷限。在歷史的長河中,這種差異導致了諸多紛爭,譬如儒家與道家的分歧。然而,隨著時光的流逝,人們開始反思並欣賞這種文化上的互補,這是真正的「道」的立場。

莊子的思想提醒我們,在對自身以及世界的認知中,要保持足夠的自省,不能一味地堅持己見。在《齊物論》中,他提出了令人費解的觀點:「天下莫大於秋豪之末,而太山為小;莫壽於殤子,而彭祖為夭。」這裏面藴含了深刻的哲理:事物的價值與大小往往是相對的,決定於我們觀察和理解的視角。

養猴者的智慧教導我們,在面對世事時,要跳出眼前的是非紛爭,以更宏觀的視角來審視問題。這是一個從「道」的高度來理解的境界,它超越了個體

赤壁夜遊與莊子哲學的交融

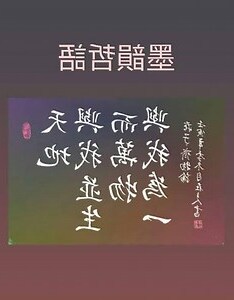

<|Assistant|>伯 北海若 自以為浩大 海真正無邊無際 河伯 世間一切因觀照角度而變 從差異看 雙胞胎的相似程度更高 從相似看 父子相似度不及雙胞胎 秋天的傍晚,我靜靜地坐在書桌前,手握一杯清茶,復讀《莊子》中的《秋水》篇。文章描述了河伯與北海若的故事,河伯原以為自己所在的河是世界上最廣大的水域,直到他撞見北海若的浩瀚無垠,才明白自己的渺小。這個故事啟示我們,事物的本質往往是相對的,不同觀看角度會帶來截然不同的認知。

蘇東坡在《赤壁賦》中表達了類似的哲理。他與友人夜遊赤壁,友人感嘆生命短暫,蘇東坡則勸慰説,從變的角度看,宇宙萬物都在變化之中;從不變的角度看,我們與世界同在,無窮無盡。這種豁達的態度,讓他們能夠超越悲傷,歡喜地度過那一個夜晚。

延伸閲讀…

莫大於秋毫之末,而泰山為小?

“天下之大莫大於秋毫之末”是什麼意思?

自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬;自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也。

蘇東坡在《赤壁賦》中表達了類似的哲理。他與友人夜遊赤壁,友人感嘆生命短暫,蘇東坡則勸慰説,從變的角度看,宇宙萬物都在變化之中;從不變的角度看,我們與世界同在,無窮無盡。這種豁達的態度,讓他們能夠超越悲傷,歡喜地度過那一個夜晚。

延伸閲讀…

莊子在《齊物論》中説:“天下莫大於秋毫之末,而大山為小

怎樣理解“天下莫大於秋毫之末,而太山為小”? – 文一刀的回答

莊子的哲學告訴我們,事物的本

老子的智慧:從無到有、從易到難、從短到長、從下到高、從聲到樂

改寫自《老子》第二章

- 從無到有:萬事萬物的生成,都是從「無」中開始的。

- 從易到難:再困難的事情,也是由簡單的步驟累積而成。

- 從短到長:長度可以用短的距離來測量,因為長是由短所構成。

- 從下到高:高處是由低處逐漸堆砌而成。

- 從聲到樂:音樂是由各種聲音協調組合而來。

- 前後相依:要能看見前方,必然要先有後方的經驗作為比較。

因此,聖人總是以「無」、「易」、「短」、「下」、「聲」、「後」的方式行事,這就是所謂的「無為」。