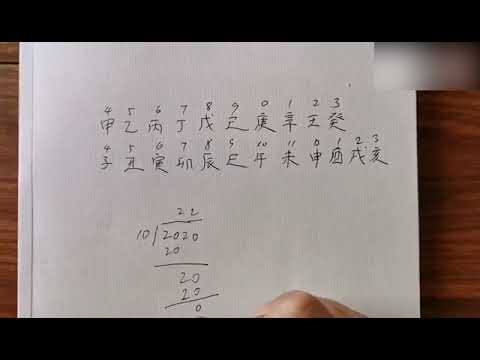

「天干地支年表」是中國古代用來表示年、月、時的次序的一種方法。而「十二地支」則是其中的十二個標誌,包括子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。同樣地,「十二生肖」是由鼠、牛、虎、兔、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬和龍組成的一套記年系統。根據傳説中的順序,子年開始,亥年結束。早在東漢時期,王充的《論衡》就已記載了這十二生肖的名稱與對應動物。」

中國傳統的十二地支與十二生肖

中國傳統文化中,十二地支(又稱十二支)和十二生肖是兩個重要的概念,它們不僅用於記年,也用於記月、記時,反映着中國古代人們對於自然界的觀察和記錄。以下將詳細介紹這兩種文化現象。

十二地支的含義

十二地支是指“子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”,這十二個字代表了中國古代曆法中的十二個月份。其中,“子”代表正月,“醜”代表十二月,依此類推。此外,它們還用於記錄每天的不同時段,即“十二時辰”,每個時辰對應現在的兩小時。例如,“午”時對應上午11點至下午1點。

十二生肖的來源

十二生肖是由十二種動物所組成,它們分別是鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗和豬。這些動物分別對應着十二地支,用來表示年份。例如,鼠年對應着地支“子”,牛年對應着地支“醜”,依此類推。這種記年方式在中國歷史悠久,至今仍在民間廣泛使用。

十二地支與十二生肖的結合

十二地支與十二生肖的結合,形成了一套完整的記年系統。每個地支配有一個生肖,兩者相輔相成,使得中國的曆法更加豐富多彩。例如,甲子年既是“甲”這個天干的起始年份,也是“子”這個地支的起始年份,同時還是鼠年的開始。這種結合使得中國文化中的數字不僅僅是一個數字,而是帶有深刻含義的文化符號。

結語

總之,十二地支和十二生肖作為中國傳統文化中的重要元素,不僅為人們提供了記錄時間的方式,也賦予了時間更為豐富的文化內涵。它們的結合使用,展現了古代中國人對於自然界的細緻觀察和深刻理解。

天干地支年表,又稱干支紀年法,是中國古代一種重要的年代紀錄方式。根據這個年表,每個年份都由兩個元素組成,一個是天干,另一個是地支。

天干

天干共有十個,分別是「甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸」。這些天干是按照陰陽五行理論來排列的,並且與地支搭配使用。

地支

地支則是十二生肖的代表,分別是「子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥」。每個地支代表著一種動物和一個時間單位。

這種天干地支年表最早可以追溯到西漢時期,但是它的起源和發展還有很多爭議。有一種説法認為,它源於先秦時期天文觀測的結果,並逐漸被人們接受和應用。不論其起源如何,天干地支年表在中國的歷史和文化中扮演了重要的角色。

根據這個年表,每個人出生的時候都會有一個對應的天干地支,這被認為與個體的命運有一定的關聯。因此,在中國傳統文化中,人們通常會使用天干地支來推算自己的運勢和命運。