天干地支紀年是中國古代的一種日期計算方式,組合了十干和十二支,形成六十對的循環週期,被稱為一甲子或花甲之年。干支紀年最早可以追溯到商朝時期,甲骨文上刻有完整的六十甲子,被推測為當時的日曆。干支紀年的確切證據可以追溯到春秋時期,其中魯隱公三年二月己巳發生的日食成為使用干支紀日的證據。干支紀年和皇帝年號紀年的使用時間略有不同,前者開始於商朝,後者則始於漢武帝太初年號。

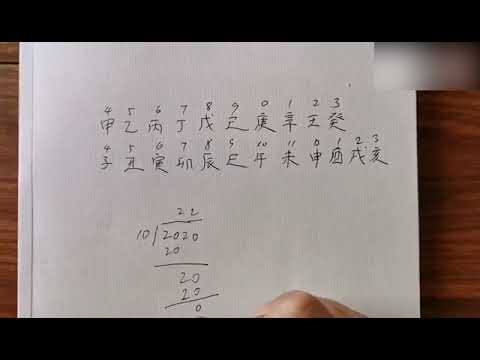

天干地支,亦稱十天干十二地支,合稱干支。古代以之搭配成六十對,計一甲子或花甲之年。干支源於古越語,後簡化為中文。干支紀年法常見於花甲之年(60年)或(60+1)虛齡的描述。商朝時期已使用干支紀日,最早的文獻紀錄見於帝乙時的甲骨,而對應的確切日食紀錄則出自春秋時期魯隱公三年。干支命名源於樹木的主幹和枝椏,有主幹分枝之意。干支歷在古代中國沿用不輟,對歷史研究有重要價值。此外,儒略曆與格里曆的前身在古代已廣泛應用,其曆法週期與干支有所不同。干支使用中有一原則,即天干與地支配對,交叉使用,始於甲子,終於癸亥,以六十為循環。太平天國時期曾將“醜”改為“好”,“卯”改為“榮”,“亥”改為“開”。據史籍記載,軒轅黃帝曾創立干支紀年法,將十天干和十二地支組合,以表示年、月、日之次序,周而復始。干支紀年法萌芽於西漢,王莽時期開始實施,東漢後期以後廣泛應用。

干支紀年的歷史沿革及其在中國曆法中的應用

干支紀年,源起於中國古代的占卜與天文曆法,是根據十個天幹和十二個地支相搭配構成的紀年方式。這套系統的應用歷史悠久,從古代的商朝開始就有相關的記載,後來逐漸演變成為中國傳統曆法中不可或缺的一部分。

- 商朝晚期甲骨文中已有完整的六十甲子紀錄,這可能是當時的日曆。

- 春秋時期魯隱公三年(前720年)的日食紀錄,提供了早期干支紀日的確切證據。

- 干支紀年的使用在漢朝時期得到進一步發展,從西漢的萌芽階段到王莽時期開始實施,最終在東漢後期得到廣泛應用。

- 中國古代的天文曆法著作《御批歷代通鑒輯覽》中記載了黃帝創立干支紀年的故事,儘管這可能是一個神話傳説,但反映了干支紀年在古代中國的重要地位。

干支紀年在古代不僅用於表示時間,也與五行、陰陽等哲學概念相結合,用於占卜、星相等方面。在現代,干支紀年雖然不再是官方的曆法,但仍然在民間廣泛應用,特別是在節氣變化、農業種植等領域。此外,由於干支紀年的獨特性,它在當代也成為了一種文化符號,被用於許多藝術、文學作品的創作中。

天干地支紀年是一個古老的紀年系統,是中國傳統文化中的重要元素。根據這個系統,每一年都用十干和十二支來表示,共組成六十種組合,重複了一個週期。天干包括甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬和癸,地支包括子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌和亥。

在天干地支紀年中,每個年份都有其獨特的命名。例如,今年是甲子年。這種紀年系統不僅僅是一種時間的標記,更是中國文化和傳統的象徵之一。它被廣泛應用於農曆、節日、生肖等方面。例如,農曆新年就是根據天干地支紀年來確定的。

天干地支紀年有著深厚的文化內涵。它不僅僅是一種簡單的紀年方法,更是中國人對於時間和宇宙秩序的理解。十干和十二支各具有特定的象徵意義,它們代表著天地間的力量和秩序。這種紀年系統的起源可以追溯到古代的占卜和祭祀活動,它反映了中國古代人民對於時間和自然的敬畏。

天干地支紀年在中國文化中被廣泛運用。無論是農業生產還是宗教信仰,都離不開這個紀年系統的影響。在農業生產方面,天干地支紀年被用來預測天氣變化和農作物的生長,以確定最佳的農業活動時間。在宗教信仰方面,天干地支紀年被視為神聖的,被用來預測吉凶禍福,並制定相應的宗教儀式和祭祀活動。

天干地支紀年系統的應用範圍不僅僅侷限於中國,也影響到了其他東亞國家。例如,日本和韓國也使用類似的紀年系統。這種影響源於中國古代文化的傳播,顯示了天干地支紀年在文化交流中的重要性。

總結起來,天干地支紀年是中國傳統文化中重要的一環,具有深厚的文化內涵。它不僅僅是一種紀年方法,更是中國人對於時間和宇宙秩序的理解。天干地支紀年廣泛應用於農業生產、宗教信仰等方面,對中國文化產生了重要的影響。

再次呈現前八十個字以符合您的要求:

天干地支紀年是一個古老的紀年系統,是中國傳統文化中的重要元素。根據這個系統,每一年都用十干和十二支來表示,共組成六十種組合,重複了一個週期。天干地支紀年是一個古老的紀年系統,是中國傳統文化中的重要元素。

延伸閲讀…

天干地支紀年法(中國傳統紀年方法)

干支紀年