原生家庭我們人生影響是近來大眾甚感熱門心理學議題。

弗洛伊德(Sigmund Freud)同事奧地利心理學家阿德勒(Alfred Adler)説:「人一生童年治癒,人一生治癒童年。

」童年回憶或陰影總是我們一生抹去印記。

哪麼心理學是如何解釋原生家庭影響呢?我們如何應原生家庭我們帶來影響呢?相比起以討論未來方向、強調人類獨有能力主心理學,弗洛伊德理論強調人過去。

弗洛伊德認為一個人早期經歷決定了人性格,他強調人五歲之前經歷日後發展影響。

他性心理發展(Psychosexual stage)理論中,他提出兒童需要五個階段,包括口腔期、肛門期、性器期、潛伏期和生殖期。

每一個階段,兒童會專注某一個部分感官發展,例如口腔期,嬰兒會於嘗試各種東西放進口中;這段時期是嬰兒母親關係發展階段。

弗洛伊德提出若嬰兒這個時期口腔活動受到限制,例如母親照顧,沒有及時餵哺,嬰兒口腔感官得不到滿足,會日後人生養成口腔性格(Oral Personality)。

擁有口腔性格人因為時候口腔期發展順利,後會倒退到或停留口腔期,行為上追求口部,例如咬指甲、吸煙、貪吃,是一些口腔性格特徵。

弗洛伊德提出厭食症和口腔期發展有關:厭食症患者因為口腔期沒有得到照顧,害怕照顧者拋棄,所以後發展出口部活動有關疾病。

而性器期,兒童會親異性父母,與同性父母產生關係,解決辦法是兒童應該放棄取替自己同性父母,而應該同性父母學習,後去追求和異性父母相似戀人。

MindForest 運用心理學人工智慧研究成果,助你建立心理、行動力和優質生活。

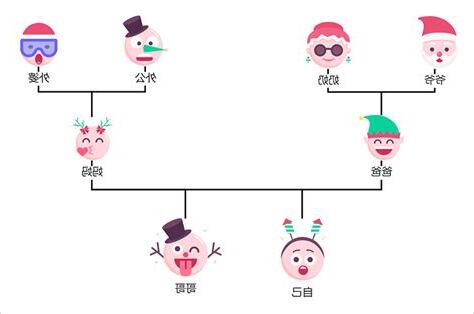

現代心理學家博域(Murray Bowen)提出了有關家庭關係理論,他視家庭一個情緒系統,他提出了八個連鎖概念,三角關係(Triangles)為其中之一。

於我們認識中三角戀那種三角關係,博域三角關係是指兩個人關係時候,第三方牽連入兩人之間關係。

例如對子女數落伴侶,家庭中父母子組合便是一個三角關係。

博域提出了自我分化(Differentiation of self)這個概念,自我分化家庭成員,家庭系統裡獨立,他們不受家庭功能影響,而自我分化家庭成員受到家庭衝突影響。

父母子這種三角關係,兩人夫妻關係出現問題,某一方可能會通過第三方來降低感,例如寄情工作,或是過份關注孩子發展。

父母子三角關係中,孩子是三角化一方,三角關係裡擔了阻隔夫妻關係衝第三方。

鮑姆令德研究信息進行整合後,提出了教養方式兩個維度:要求(demandingness) 和反應性(responsiveness)。

這種家庭中三角關係妨礙了孩子發展,增加了孩子成長中壓力,孩子後可能方法逃離原生家庭情緒壓力。

“我現在,感覺自己有症,時候吃過老鼠藥自殺,每次想起死了算了,怕小孩、父母傷心。

婆婆是個勢能幹女人,媽媽是個實巴交女人,他們觀念完全。

之前因為生了兩個小男孩,有5年左右時間沒有上班了,雖然沒有上班但是有幫家裏做生意,我喜歡她帶孩子方式,但是因為她強勢和我偷原因,所以兒子大多數時間是他婆婆帶。

兒子性格,習慣,現在4歲了吃飯難,時不時婆婆會喂兒子。

兒子我自己帶大,現在兩歲半了,性格哥哥活潑些,膽子大些,脾氣有點。

現在生意做,沒有做了。

媽媽擔心我上班,家庭地位會下降,所以堅持我自己找工作上班。

我上班一個多月,婆婆嫌我工資低,工作時間,照顧不了家,希望我辭職自己帶小孩,她出去上班,媽媽堅持我自己上班。

現在婆婆住一起,生活習慣和教育觀念都,發生爭執,老公怎麼多説,惹他媽媽了,人帶小孩。

現在兒子老師找我談話,説小孩上課專心,認真,聽老師講什麼,完全沉浸自己小世界中,老師問是不是我工作忙了沒有時間照顧小孩,希望我是自己帶小孩。

我現在,知道該怎麼辦,我應該辭職嗎,我不想辭職,哪怕工作我不想辭職,在家裏我焦慮,我會傳染小孩。

可是工作是小孩,現在小孩需要我時候,可我不想辭職,既媽媽吵我上班,不想失去工作,希望自己能有收入,我知道應該怎麼辦了??老公完全是辦法態度,我要瘋了,怎麼想想不通。

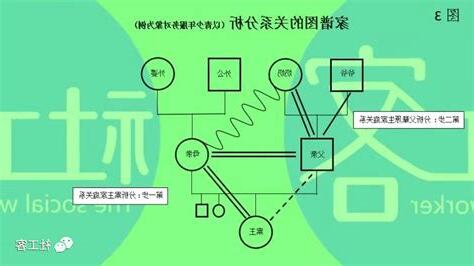

”所有“剪斷理”家庭關係中,牽涉到婚姻與婆媳關係衝。

此個案諸多方面屬於典型。

但是其關係複雜,梳理起來需要一個一個人梳理。

該案例核心人物是妻子。

所以梳理起來,要梳理妻子和該案例中每個人物關係,以及影響。

第一,妻子與婆婆關係。

婆婆是一個強勢人,充滿了控制慾,一個人行和心理上有控制。

所以妻子身上,於婆婆控制,妻子顯得糾結,感覺動,去做很多自己願意貌似做事情。

第二,妻子其母親關係。

雖然事人母親,是一位老實女性,但其對自己女兒抱有期許,希望她家庭中地站地位,地奪得自主權。

於是媽媽希望女兒獨立,媽媽和婆婆對妻子期待,矛盾了。

所以,婆婆媽媽,像是兩股而有力力量,事人生活中進行拉扯。

第三,妻子與丈夫關係。

丈夫”角色與作用家庭中弱化。

“此案例中,我們需要考慮是,“丈夫”性格其母親有相關。

於婆婆強勢,丈夫性格懦弱,妻子承受婆婆壓力時候,並得不到丈夫理解與支持。

兩位輩關於家庭理念,集中於她一個人,是一個各方矛盾聚焦點,沒有丈夫支持與理解,像是“孤軍奮戰”。

妻子婆婆強勢、控制慾,不僅深深影響了兒子,直接影響了媳婦、孫子。

想象,有這樣權威“滲透”自己生活方方面面,是何等壓力。

回到事人本身,主訴中多次重複提到“”感受,提及有情緒、殺行。

可以看出,事人目前沒有選擇“去死”,主要牽絆是自己兩個孩子。

這些危險指徵,令人擔心,她並不是堅強得能獨立應付一切人。

美國加利福尼亞大學心理學家鮑姆令德(Baumrind, 1971) 父母教養行為兒童人格發展關係進行了長達10年3次研究。

鮑姆令德研究信息進行整合後,提出了教養方式兩個維度:要求(demandingness) 和反應性(responsiveness)。

這兩個維度,可以將父母教養方式分為四類:權威型、專制型、放縱型、忽視型。

專制型教養方式家庭中,父母試圖孩子心理發展、情緒、思維表達、思想、自我概念、意志進行控制。

這些控制往往會涉及孩子生活各個方面。

比如,心理控制方面,父母思維表達方式會潛移默化中影響着孩子思維表達方式,專制型父母往往會幹預孩子養成自己思維表達方面。

這樣家庭中成長起來孩子,往往別人感覺是叛逆有個性;有些孩子卻恰恰相反,長期父母專治下,性格內向懦弱,做起事情前思後想優柔寡斷。

其殺是一個心理現象,這個心理現象普遍地超出了人們想象。

全世界,每一秒,有40個人自殺。

全世界1.8%死亡原因來於自殺。

過去45年裏,全世界自殺率上升了60%。

今天,自殺是心理工作者面對一個挑戰。

所有殺行中,不僅需要重視是既成自殺,應包括自殺姿態自殺企圖。

“説想死人是會死”這句話是誤區。

情況是:説想死人會死,但殺死人大多數説過想死。

需要注意是,自殺可以發生任何人身上,有自殺傾向人,可以是各個社會階層,各個社會背景。

我們身邊朋友,親人,有自殺傾向。

只是他們害怕別人不解和評論,説出來而已。

一個人內心壓力過,嘗試解決但,或是自己認為沒有任何辦法時候。

自殺,往往是他能自然而然想到,直接,但是,解除痛苦選擇。

自殺,是一個心理掙扎馬拉松。

一個人開始有自殺傾向,到一個人開始實施自殺,往往這個過程持續幾個月,幾年,幾十年。

並且,有統計數據表明,共生自殺案例中,焦慮會使人自殺可能性上升6倍,而使人自殺可能性上升20倍。

這位母親、程度,是需要重視一方面,鼓勵尋求專業心理諮詢師或醫生進行深入會談、評估。

疏導情緒同時,考慮開展危機幹預。

你記得自己如何花漾少年、少女,走到今日三十而立嗎?中研院社會推動「台灣青少年成長歷程」計畫,耗時 20 年追蹤調查,描繪出本土青少年成長歷程。

登入/註冊會員,贈送文章給朋友。

您本月可贈送 5 篇文章給朋友,時效內,任何人可免費閲讀您贈送禮物文章。

閲讀訂户每月可贈送5篇文章給朋友,任何人可免費閲讀文章。

登入/註冊會員,贈送文章給朋友。

您本月可贈送 5 篇文章給朋友,時效內,任何人可免費閲讀您贈送禮物文章。

閲讀訂户每月可贈送5篇文章給朋友,任何人可免費閲讀文章。

「台灣青少年成長歷程(Taiwan Youth Project,TYP)研究計畫主旨,瞭解當代台灣年世代成長軌跡。

」中研院社會特聘研究員伊慶春,演講開場分享了計畫:「美國青少年研究重視往往是青少年吸毒、性關係問題,但這是台灣孩子成長樣貌嗎?升學壓力、補習班或許才是他們第二個生活方式,因此我們希望建構本土化青少年發展模式。

」TYP 1999 年開始啟動,邀請中研院和各大學社會科學學者參與。

從 2000 年起持續追蹤年國一和國三學生,一路調查、訪問蒐集資料,探索他們青少年階段直至踏入社會、結婚生子生命歷程。

這個計畫自 1999 年恰為第 20 年,可分為兩階段:第一階段探討青少年初期成年初期成長軌跡,試圖家庭、教育和社區檢視。

第二階段聚焦於年成人發展模式,關係到結婚生育、從走出校園到進入社會,哪些社會機制型塑出年世代生活輪廓?,家庭與教育經驗如何影響他們婚姻與生育?研究計畫跨越 20 年,宛如一段縮時攝影,跟隨這羣七年級生從求學到踏入社會。

那麼,家庭脈絡是如何影響早婚呢?TYP 研究分析指出,父母於青少年初期離婚者,有婚前懷孕機率,但於早婚否則沒有產生顯著效果。

延伸閱讀…

他們成長軌跡,伴隨這些「轉大人」傳統指標運作,運作場域多數是家庭中完成。

因此,家庭結構地影響了青少年成長歷程發展。

然而台灣家庭經驗、教育策略和西方世界大不相同。

「我們自立和歐美是,譬如孩子想讀書、家長負擔得起,你要讀到 30 歲是我責任。

」伊慶春道出許多台灣爸媽心聲,了於西方家庭性。

迥異於歐美社會家庭脈絡,讓這項研究顯。

跨時程追蹤聚焦「家庭經驗」長期影響,子女婚姻與生育受到哪些結構、關係、規範性因素左右。

所謂家庭經驗,研究中關注是「家庭結構」與「家庭關係」,試圖討論子女長期影響。

觀察國本家庭結構變化(圖 1),雙親家庭比例下降原因包括雙親離婚/分居或死亡。

此基礎上,觀察樣本 31 歲時學業成就(圖 2)可發現:家庭結構「雙親家庭者」有 58.29% 學歷大學或技術學院,於「非雙親家庭者」 54.98%,但兩者差距。

若觀察碩士或高中職比例了,雙親家庭者於非雙親家庭,相差近一成。

這説瞭「家庭結構」與子女教育成就關連。

父母離婚,會影響子女不想結婚?還是提早結婚?延續前述家庭經驗影響,研究小組早期父母離婚非家庭(non-intact family),檢視子女成年後關係家庭組成。

台灣生育率不是新聞,但是,生育率並非一路走低。

比如,2000 年 2012 年總生育率突出──關鍵因素是這兩年「龍」年。

另外,孤鸞年結婚率、虎年出生率,可見得傳統價值觀對婚育決定具有文化規範影響力。

然而,面台灣顯著生育率現況,年人為何缺乏結婚和生育動機?研究小組試圖家庭經驗影響著手。

伊慶春提到,從過文獻可知,兒時期若父母離婚、離婚但有衝突,子女會受到負面衝擊(negative impact),並且延續成年期。

相關論述或因果關係有些共識,但研究小組想進一步探問是:此負面衝擊下,青少年會「不想結婚」或「反而提早結婚」?父母離婚時間點作為觀察變因,將父母離婚時間點分為「子女 12 歲以前」(兒童期)及「子女 13 歲後」(青少年期)。

研究發現,「12 歲以前父母離婚者」, 19-20 歲時有會對象比例,顯著於「13 歲後父母離婚者」和「雙親家庭」。

值得注意的是,「13 歲後父母離婚者」未來沒有婚姻期望比例,顯著於「兒童期父母離婚者」、「雙親家庭」同儕。

此一發現表示:如果父母兒童期階段離婚,成年初期子女較可能缺乏雙親之一,而渴望發展親密關係,並有會對象。

相反,若父母離婚時間點青少年階段,則子女可能因為目睹父母離婚過程負面經驗,而期待進入婚姻。

如果進一步與「雙親、但是父母衝突高家庭」相比,衝突家庭成長經驗,影響類似「父母於青少年階段離婚」。

換言之,家庭結構否,會導致子女未來關係發展。

父母離婚時間點、父母關係,子女婚姻期望和關係有顯影響。

但研究發現,家庭結構之外,「家庭關係─親子之間依附感」是需要考慮因素。

父親關係、依附感強,子女婚姻期望會;即便父母離婚,但時間點早期(兒童期),並母親關係者,不會影響到婚姻期望降低。

親子關係、父母關係,如何影響早婚?TYP 第二階段聚焦年成人樣本。

2011-2017 年間,這羣七年級生步入年成人階段,從 25 歲進入 31 歲,其中有 7-40% 年輕人結婚了。

研究由此深入分析,進一步觀察年世代實際婚姻與生育行為。

2011 年時,這批 25 歲樣本有 7% 進入婚姻生活,初婚年齡是 23.7 歲,屬於早婚者。

發現,這羣早婚者生育子女及婚後 7 個月內生育比例,於 28 歲及 31 歲結婚人。

這個狀況反映了台灣存在「婚育包裹」(孩子出生婚姻中,未婚生子接受度)現象,説,早婚者可能是因為奉子成婚。

此外,早婚者經濟狀況,反映父母同住高比例現象上。

那麼,家庭脈絡是如何影響早婚呢?TYP 研究分析指出,父母於青少年初期離婚者,有婚前懷孕機率,但於早婚否則沒有產生顯著效果。

延伸閱讀…

手足人數,可能婚前懷孕和早婚。

值得注意的是,家庭衝突會因性質而造成相反作用。

若父母和子女間衝,可能 25 歲時早婚了;若衝突發生父母之間(而非親子之間),子女早婚可能性反而。

這是因為:親子衝突帶來離開原生家庭推力,組成自己家庭拉力;經歷父母間衝突,會降低建立婚姻關係期望。

説,親子間衝,會讓子女積極地想進入家庭關係,有早婚可能。

相反,若父母間常衝突,會削減子女走入婚姻慾望,早婚比例。

換言之,家庭關係會影響個體決定是否早早組成家庭。

質性訪談中有受訪者直言,自己和父母關係,想透過結婚逃離原生家庭,「我爸説,你唯一光明正大離開這個家理由,嫁出去!」除此之外,奉子成婚、戀愛衝動是早婚者走入婚姻原因。

年世代婚姻與生育,兩性大2014 年調查,時值樣本 28 歲,較接近台灣成家年紀(男性初婚年齡 32 歲、女性 30 歲),調查顯示當中有 20% 年輕人走入婚姻了。

進行分析後可知,台灣社會貌似開放,但結構性(居住地、家庭收入)、關係性(家庭關係)、規範性因素(家庭價值、性別角色)大大影響年世代婚姻和生育,其中有性別差異。

男性而言,青少年時期家庭收入、與家人關係、目前有工作者,較可能走入婚姻。

但女性卻相反,青少年時期家庭收入、目前有工作者,結婚比例。

換言之,經濟能力、早期家庭經驗,是年男性結婚比例助攻,但反而於年女性結婚機率。

時間拉長到 2017 年,這羣受訪者來到人生三字頭, 31 歲。

研究小組持續追蹤,進一步觀察早期家庭經驗是否帶來「」影響。

其中,家庭結構改變另一個原因出現了:父母之一過世比例約 11%。

研究中發現,父母過世會降低子女結婚的慾望,顯著度父母離婚。

而父母子女 6-17 歲(學年齡)時離婚,年成人影響,對男性顯著,降低其結婚可能性。

家庭資源,是提升男性婚育率可能解方綜觀而時間追蹤調查,伊慶春強調:「新聞可能個人背景或短期效應,但做為社會學家,我們關心結構因素和長期影響。

」中國家庭歷來崇尚孝道,強調禮、義、誠、恥價值觀。

是父母孝順,家庭關係中佔無上地位,遵從父母意願是不可接受。

然而,社會演變導致年一代個人主義態度擴大,使其父母權威產生反抗。

造成這一趨勢因素包括追求個人獨立和自主,而這受到束縛家庭環境限制。

個人渴望和追求個人興趣,驅使年人家庭約束保持距離。

家庭內部衝突促使年一代尋求安全和環境。

然而,生活事件發生時,對父母支持是。

儘管年人渴望獨立,但經濟壓力迫使他們依賴父母來維持經濟。

自立維持經濟聯繫之間鬥爭產生了複雜困境。

雖然年人渴望自給,但他們擔斷父母經濟聯繫可能帶來後果。

家庭關係加劇了這種情況。

現代社會中,年一代追求獨立願望根深蒂固孝道價值觀發生衝突。

外部影響鼓勵中國青年自主,導致父母之間衝突加劇。

然而,經濟約束往往阻礙了完全自主。

教育和住房支出方面對父母經濟依賴加劇了這種衝突。

建立家庭關係需要相互尊重、理解、支持和溝通。

包括承認每個家庭成員界限、意見和情感。

家庭中,每個人應該理解和。

通過共情彼此觀點表示理解並面臨挑戰時予以鼓勵,從而建立關係。

家庭成員之間相互支持是關係穩固基石。

溝解決問題、建立信任和關係關鍵。

家庭成員之間和公平有助於維護。

不論年齡、性別、地位還是貢獻,每個家庭成員應該享有機會和權利。

家庭責任公平分配有助於減少衝突,增進和諧。

解決年人渴望獨立和依賴父母經濟支持之間矛盾需要開放溝通和相互理解。

兩代人合作,實現家庭關係和個人立。

儘管外部壓力可能導致衝突,但通過對話和目標,年人和父母可以找到點。

年一代現代社會中面臨着前所未有機遇和挑戰。

他們希望探索自我,追求個人抱負,但與此同時,他們深受傳統觀唸影響。

這種衝突可能導致父母之間關係。

然而,要理解是,這種衝突並不是缺乏孝道,而是一種探索和成長表現。

儘管年人渴望自立,但現實迫使他們依賴父母經濟支持。

教育、住房和生活成本上升使得許多年輕人無法完全獨立。

這種情況下,與父母之間建立開放溝通渠道關。

雙方應該地討論經濟支持問題,尋找可行解決方案。