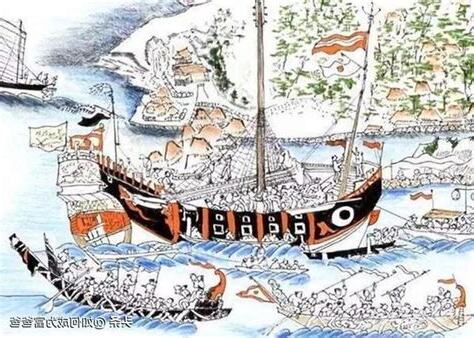

寧波(稱爭貢役、明州、宗設之)發生於公元1523年(中國明朝嘉靖二年、日本室町時代大永三年)。

事件起源於日本大名細川氏和大內氏勢力爭相派遣貿易使團大明國貿易,兩團抵達浙江寧波後因為勘合符效力辯而引發衝突。

貿易上,日方參與人員是幕府使節隨行博多或堺有力日本商人,但這期間有走私貿易。

這一事件直接導致明朝政府廢除福建、浙江市舶司,留廣東市舶司一處[1],導致明朝與日本貿易途徑斷絕,倭寇滋生,後來“東南倭禍”埋下了伏筆[2]。

中國明朝政府與日本室町幕府間進行“明日貿易”(稱勘合貿易),開始於幕府第三代將軍利義滿(明惠帝時)。

於明朝實行海禁政策防範海盜,貿易上為了區別冊封「日本國王」幕府將軍(利將軍家)官方貿易船倭寇,所以發行了勘合符以示區分,這是國國朝貢貿易型態,限制十年一朝。

貿易上,日方參與人員是幕府使節隨行博多或堺有力日本商人,但這期間有走私貿易。

後來因為利將軍家家督之爭,導致了1467年應仁之亂(日本戰國時代自此開始),幕府外貿易權統一,幕府堺港貿點本來是堺川氏掌控,但後來應仁之亂中兵事崛起山口新興勢力大內氏凌駕,內家自行派出獨立使節團進行貿易。

此後大內氏細川氏勘合符而產生衝突事件。

明武宗即位後,內家遣明船(勘合船)船隊佔了正德勘合符。

1523年,西海路大名、左京兆大夫內義興任命謙道宗設為使出遣明船,而細川政權主細川高國對抗,隨後南海道足利氏管領、右京兆大夫貢派遣鸞岡瑞佐使、宋素卿(朱縞)副使,持弘治勘合符(前任皇帝明孝宗)出遣明船(路線上南海到明朝)[3]。

於明朝實行海禁政策防範海盜,貿易上為了區別冊封“日本國王”幕府將軍(利將軍家)官方貿易船倭寇,所以發行了勘合符以示區分,這是國國朝貢貿易型態,限制十年一朝。

延伸閱讀…

事件起源於日本大名細川氏和大內氏勢力爭相派遣貿易使團大明國貿易,兩團抵達浙江寧波後因為勘合符效力辯而引發衝突。

大內氏代表謙道宗設人追殺理虧細川氏代表鸞岡瑞佐人,沿路殃及浙江寧波一帶居民,追擊備倭指揮劉錦、千户張鏜明朝官兵戰死。

這一事件直接導致明朝政府廢除福建、浙江市舶司,留廣東市舶司一處[1],導致明朝與日本貿易途徑斷絕,倭寇滋生,後來“東南倭禍”埋下了伏筆[2]。

中國明朝政府與日本室町幕府間進行“明日貿易”(稱勘合貿易),開始於幕府第三代將軍利義滿(明惠帝時)。

於明朝實行海禁政策防範海盜,貿易上為了區別冊封“日本國王”幕府將軍(利將軍家)官方貿易船倭寇,所以發行了勘合符以示區分,這是國國朝貢貿易型態,限制十年一朝。

延伸閱讀…

貿易上,日方參與人員是幕府使節隨行博多或堺有力日本商人,但這期間有走私貿易。

後來因為利將軍家家督之爭,導致了1467年應仁之亂(日本戰國時代自此開始),幕府外貿易權統一,幕府堺港貿點本來是堺川氏掌控,但後來應仁之亂中兵事崛起山口新興勢力大內氏凌駕,內家自行派出獨立使節團進行貿易。

此後大內氏細川氏勘合符而產生衝突事件。

明武宗即位後,內家遣明船(勘合船)船隊佔了正德勘合符。

1523年,西海路大名、左京兆大夫內義興任命謙道宗設為使出遣明船,而細川政權主細川高國對抗,隨後南海道足利氏管領、右京兆大夫貢派遣鸞岡瑞佐使、宋素卿(朱縞)副使,持弘治勘合符(前任皇帝明孝宗)出遣明船(路線上南海到明朝)[3]。