山石、樹木、河川是山水主要構成部分,畫石開始。

石是山一部分,古人説:「石分三面」。

「石分三面」原理和現代透視學相符合,增 感,大多輪廓線 、、來表現。

情況下,一筆劃成。

運筆法可分為中鋒、側鋒以及兩者並。

中鋒描線有濕潤光澤,而且筆力,多半用來畫受光面。

側鋒線是中鋒而轉折的,,來畫。

暗部一方濃墨,另一方淡墨作畫,濃墨部分是石交錯面,淡墨部分是暗部反射面。

不要以為是一塊石頭,認為而輕視作畫, 因為要畫出好山水畫其要訣於畫石。

古人講石分三面這句話説得是只要畫出石頭三面可以了。

只要畫出三面可以表現出石頭結構和立體感了。

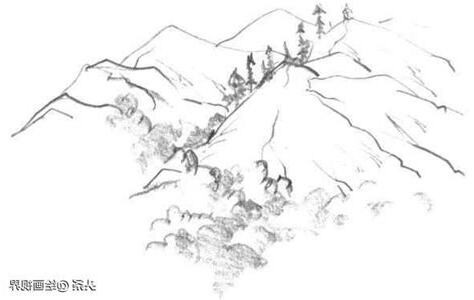

山外形可分為、丘、壑、峯、巒、崗、嶺、巔,有坡度起伏連綿不絕形勢或因朝暉夕陰,風雨雲霧變化流露出來自然美,故畫山之前遠觀其勢,然後看其質。

是上白下黑,左邊白,右邊黑,右邊白,左邊黑。

有中間兩邊得。

如果畫面需要很多石頭,不能大小一樣,不能分散排列。

要有大小、有聚散、大小相間。

古人經驗是:山處,大石間小石,水處,是小石間大石。

勾、皴、擦、染、點是表現石頭表現手法,這是歷代畫家時間中總結經驗,是傳統技法精髓。

我國山花畫發展起到了作用。

我們認真學習,總結,創新。

畫石頭主要方法皴法,皴方法很多,如披麻皴、斧劈皴、解索皴、折帶皴、荷葉皴、米皴、柴皴。

這些中主要斧劈皴和披麻皴。

我們不要每一種方法要學習,和基本學好,其他會觸類旁通,但是不能受傳統技法約束,要有個性。

總 ,要想畫石頭,注意觀察,多去寫生,從生活中找出規律,創造性體現自己風格,山水畫得技法得到發展和創新。

中國水墨山水畫皴法,繪畫上具有重要性。

我國土地廣大,地質地域而。

描線基本來表現山嶽(凹凸)方法多。

不過,主要方法可分為下面六種,其概要説如下:斧劈皴 —— 表現火成岩山巖崩潰部分與突出部分主要方法,往往和披麻皴一起使用。

披麻皴 —— 表現土山外觀主要方法,多用來畫我國南方山水。

捲雲皴 —— 表現古老山脈圓形山頂主要方法,能表現出感覺。

雨點皴 —— 表現煙霧籠罩山嶽主要方法。

荷葉皴 —— 表現水成岩所形成山和巖主要方法。

折帶皴 —— 表現水成岩所形山嶽,是崩塌斜面和堤防主要方法。

以上各種皴法應用,須視地質構成關係而定,時可兩種方法混合或折衷使用。

山外形可分為、丘、壑、峯、巒、崗、嶺、巔,有坡度起伏連綿不絕形勢或因朝暉夕陰,風雨雲霧變化流露出來自然美,故畫山之前遠觀其勢,然後看其質。

山因地質可分水層巖、火成岩變質巖。

山石質地,表現出來形態、紋理不相同,中國山水畫家累積數百年來觀察剖析綜合體驗,發長出個種皴法,筆墨線條來表現紋理山水感受。

吾師李霖燦教授「山石紋理,筆墨組合」八個字來定義皴法,可以説是簡要而解釋。

山石、樹木、河川是山水主要構成部分,畫石開始。

石是山一部分,古人説:「石分三面」。

「石分三面」原理和現代透視學相符合,增 感,大多輪廓線 、、來表現。

情況下,一筆劃成。

運筆法可分為中鋒、側鋒以及兩者並。

中鋒描線有濕潤光澤,而且筆力,多半用來畫受光面。

側鋒線是中鋒而轉折的,,來畫。

暗部一方濃墨,另一方淡墨作畫,濃墨部分是石交錯面,淡墨部分是暗部反射面。

不要以為是一塊石頭,認為而輕視作畫, 因為要畫出好山水畫其要訣於畫石。

古人講石分三面這句話説得是只要畫出石頭三面可以了。

只要畫出三面可以表現出石頭結構和立體感了。

畫時要運用黑白關係,處理陰陽面。

是上白下黑,左邊白,右邊黑,右邊白,左邊黑。

有中間兩邊得。

如果畫面需要很多石頭,不能大小一樣,不能分散排列。

要有大小、有聚散、大小相間。

古人經驗是:山處,大石間小石,水處,是小石間大石。

談到各種皴法之前,談畫石,石是山局部 ;畫石是畫山第一部,所謂「石分三面」要表現出山凸陰陽,畫出石塊立體感。

畫石部驟,可分成鈎、皴(擦)、染、點,或增 加「提」程序。

「鈎」是中峯或側峯畫石塊輪廓,確定其形狀,鈎線條可依石徵活運。

山因地質可分水層巖、火成岩變質巖。

延伸閱讀…

「染」是淡墨大筆畫石暗面,待墨乾後做第二次、第三次宣染,直到感覺充份。

「點」是濃墨或濃加苔點,若墨色濃度夠了就算完成,若嫌,可用濃墨或焦墨原有鈎、皴「提」一次;提線條並非重描,而要略開。

教墨鈎或皴,後濃墨提,可救可改,且提後教,富有變畫。

材摘錄自《水墨山水畫技法詳解》,錢桂芳著,安徽美術出版社2017年出版,節選部分內容供朋友們借鑑參考。

山是山水畫主體,我們看到山有石山、土山、雜樹山、光禿山,種類一,古人畫山方法有很多,是畫家山進行親身體會後創造出來藝術表現語言。

我們套用古人畫法,只有在生活中觀察,才能深刻理解。

畫中,山頂表現整個畫面起着主要作用,因為我們一眼望去,看到是山頂。

山和人,有頭,有鼻,有顴骨。

要想畫出山立體感,表現山形態,畫山頂。

傳統技法裏,勾勒山頂時主要披麻皴,且不可馬虎。

羣山中者謂主峯,圍繞主峯高矮不一小山頭謂羣峯。

主峯、羣峯要照應,形成整體,既要有變化,要井然有序。

畫山要注意山脈迴,先畫主峯,畫羣峯;勾勒山頂時,大小山頭要配合,交叉進行;近景、中景畫完畫遠山,遠山無皴,山體,主體感越。

山腳是指山最下面部分,它大小不等山石和斜坡組成。

靠近水山有山腳。

山水畫中山腳是山組成部分,畫山腳要斜坡取勢,土石相間,可先畫近處斜坡,畫大小不等山石,採用披麻皴。

表現構圖有湖水山水畫時要畫出山腳,要畫近景和點景。

靠近山腳處水上架起房屋稱“水樓”,它是帶有山腳山水畫中點景。

畫水樓時要先畫屋頂,畫房屋,後畫架水中木樁。

山水畫中山石是一起,而於山石畫法是講究,很多初學者沒有弄懂山石一些畫法訣竅,所以很多時候是覺得自己完成作品是有缺失。

現在我們一下關於山石畫法。

畫山石法山外形可分為、丘、壑、峯、巒、崗、嶺、巔,有坡度起伏連綿不絕形勢或因朝暉夕陰,風雨雲霧變化流露出來自然美,故畫山之前遠觀其勢,然後看其質。

山因地質可分水層巖、火成岩變質巖。

延伸閱讀…

山石質地,表現出來形態、紋理不相同,中國山水畫家累積數百年來觀察剖析綜合體驗,逐髮出個種皴法,筆墨線條來表現紋理山水感受。

吾師李霖燦教授“山石紋理,筆墨組合”八個字來定義皴法,可以説是簡要而解釋。

白雪石作品畫石談到各種皴法之前,談畫石,石是山局部;畫石是畫山第一部,所謂“石分三面”要表現出山 凸陰陽,畫出石塊立體感。

畫石部驟,可分成鈎、皴(擦)、染、點,或增加“提”程序。

“鈎”是中峯或側峯畫石塊輪廓,確定其形狀,鈎線條可依石徵活運。

“皴”是山石 紋理各種線條(或點)畫出石頭質感或立體感,可偏鋒(筆腹)乾筆「擦」加強其凹凸或質感量。

“染”是淡墨大筆畫石暗面,待墨乾後做第二次、第三次宣染,直到感覺充份。

“點”是濃墨或濃加苔點,若墨色濃度夠了就算完成,若嫌,可用濃墨或焦墨原有鈎、皴“提”一次;提線條並非重描,而要略開。

教墨鈎或皴,後濃墨提,可救可改,且提後教,富有變畫。

白雪石作品山石畫法:國畫山石半寫意畫法步驟:動筆之前要準備使用工具、材料,這裏要準備毛筆、墨以及生宣紙。

其次用具材料準備情況下開始進行繪畫表現。

繪畫表現:先調墨色(畫面要求是是),然後目測以及手指畫面上定一下山石所在位置,位置後開始進行表現。

位置基礎上開始進行繪畫,畫時毛筆中鋒、拖筆、半側鋒以及逆鋒勾畫出山石外輪廓,然後中鋒線皴畫山石結構,後毛筆側鋒擦出山石厚重感。

,表現山石畫面完成。

白雪石作品但以來國畫山石畫法是勾勒,皴、擦、點、染。

皴法是表現各種石質紋絡主要手段;是中國畫特有繪畫技巧和符號化形式語言;它既具象,抽象;它可以表現具象山川地貌,畫家可以通過它表現自己特有審美取向和精神氣質;是國畫區別其他畫種表現主要特徵之一。

五代以前,表現山石時出現了皴法,發展到宋代各種皴法日臻成熟,元、、完善。

披麻皴——是國畫山石畫法之一,王維、董巨是其畫法鼻祖,是歷代文人畫所常用畫法。

此法表現江南丘陵山巒有其獨到處,元代黃公望,清代四王多用此法。

其畫法要領:多用“中”“”鋒(筆含水份要),行筆時用筆肚走出飛白來,儘量做到空靈透氣,筆筆,切忌粘。

有高手中峯畫出“毛”而空靈感,如元四家黃公望,他披麻皴多用中鋒畫成,甚。

斧劈皴——是國畫山石畫法之一,五代衞賢初見苗端,盛行於宋代。

李成、李唐是其畫法大師,南宋時期馬、夏硅是其畫法代表,明代唐寅有所變化和發展。

中國成立後,此國畫山石畫法有所興盛。

此法之所以北宋時期,主要是因為, 統治者要求畫家着力表現國家山川。

國畫山石畫法斧劈皴法有利於表現北方大山大水大國氣度,應和北宋國情需要,這是我國繪畫史上篇章,國立畫院設立,院體畫風,畫家可以登堂入室,聲名,受朝廷俸祿,諸多力作多出於這。

此國畫山石畫法要領:中鋒勾勒外輪廓線,側峯皴擦渲染,有高手勾勒輪廓線時,與皴法結合,兼,變化多端。

有人認為此法陽剛有餘而韻味,其實不然,還是沒有充分掌握其要領。

此法切記:外輪廓線不能“實”;要反覆皴染,層層;渲染結合(至於 “幹”“燥”),強化陽剛同時,要畫得潤澤;建議絹和熟宣紙來表現。

白雪石作品常用皴法雨點皴 雨點皴稱雨打牆頭皴,北宋範寬以此表現北方黃土高原景緻。

畫時以逆筆中峯畫出垂直短線,如雨點。

斧劈皴李唐《萬壑松風》是斧劈且最佳作品,如雨點皴,表現山石特色。

筆方向變為側鋒“聽 ”出,落筆時頭重尾。