國畫教學:三遠法的真諦

[來自專欄國畫教學欣賞] [北宋山水畫家郭熈總結「三遠」説:「山有三遠,自山下而仰山巔,謂之高遠;自山前而窺山後,謂之深遠;自近山而望遠山,謂之平遠。高遠之色清明,深遠之色重晦;平遠之色,有明有晦。高遠之勢突兀,深遠之意重疊,平遠之意沖融而縹縹緲緲。其人物之在三遠也,高遠者明瞭,深遠者細碎,平遠者沖淡。明瞭者不短,細碎者不長,沖淡者不大。此三遠也。」]

「三遠」的提出

「三遠」論乃中國畫構圖中散點透視原理的濫觴,將各種視角所見的自然之景,熔於一幅作品之中,故稱之為「散點透視」。

平遠:俯視之境

平遠自近山觀望遠山,呈現俯視之姿,營造「山隨平視遠」的藝術境界。趙孟頫《水村圖卷》與倪雲林《江岸望山圖》皆為平遠法的佳作,前者勾勒江南風光,後者以簡約筆觸描繪遠山。

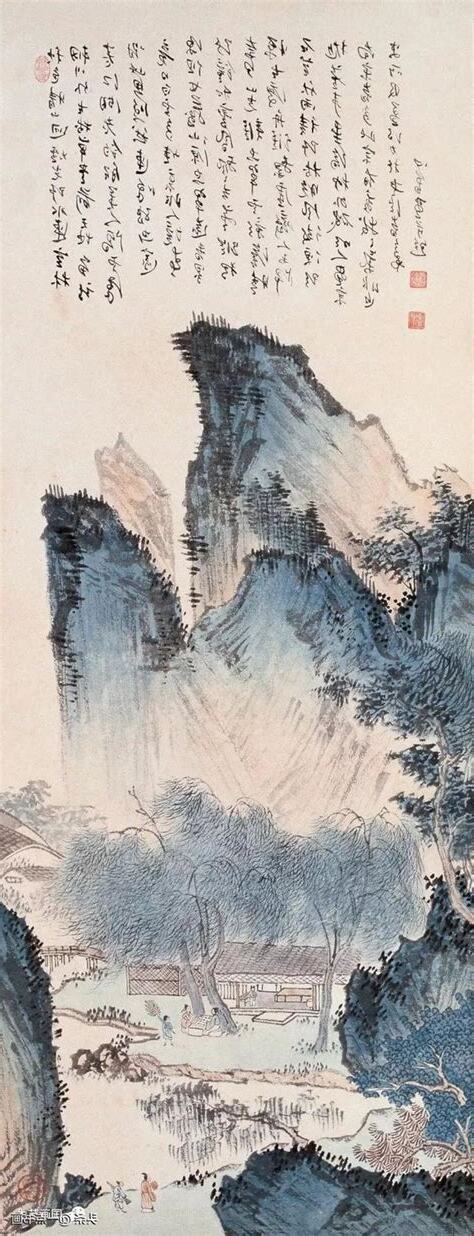

高遠:仰視之勢

高遠仰視山嶺的恢弘,範寬《溪山行旅圖》即以高遠法構圖。其用筆雄強,展現山勢之險峻,正如趙孟頫所評:「山勢逼人。」

深遠:窺視之妙

深遠窺伺山巒之疊嶂,朱端《煙江遠眺圖》以重晦之色,營造空間之深邃。

「三遠」比較

| 特徵 | 平遠 | 高遠 | 深遠 |

|---|---|---|---|

| 視角 | 俯視 | 仰視 | 窺視 |

| 色彩 | 有明有晦 | 清明 | 重晦 |

| 山勢 | 平緩 | 突兀 | 重疊 |

| 人物 | 沖淡 | 明瞭 | 細碎 |

「三遠」在國畫中的意義

「三遠」法豐富了中國畫的構圖層次,使畫面更具縱深感與意境。其運用於不同的作品中,創造出別具一格的藝術效果。

平遠山水: 山水畫中的境界

引言

平遠山水是指在山水畫中營造出一種廣闊遼遠的意境,強調空間的延伸感和距離感,展現大自然的壯闊與渺小。這種構圖法在中國山水畫中廣泛運用,其特點和構成要素如下:

特點

– 視點高遠,營造開闊廣闊的空間感

– 山石樹木相對較小,突顯出大自然的主宰地位

– 水域遼闊,水平線低,延伸畫面深度

構成要素

| 構成要素 | 描寫 |

|---|---|

| 山峯 | 形狀矮小,位置遠,呈現出層次感 |

| 水體 | 面積廣闊,水平線低,形成開闊感 |

| 樹木 | 體積較小,分散於畫面不同位置,烘托空間感 |

| 雲霧 | 點綴畫面,增加虛實變化和層次感 |

| 人物 | 通常體積很小,用於點景,襯託風景的廣闊遼遠 |

歷史演變

平遠山水的構圖方式起源於唐末五代,當時的山水畫偏重具象描繪,強調對山川形態的真實再現。宋元時期,隨著文人畫的興起,平遠山水的意境逐漸受到重視。南宋畫家馬遠、夏圭等人在實景基礎上添加想像,創造了獨特的「馬夏平遠」。明清以降,平遠山水繼續發展,成為山水畫中經典的構圖模式。

鑑賞

鑑賞平遠山水畫時,需要關注以下幾點:

- 空間感: 感受畫面的廣闊深遠,體驗大自然中的渺小感

- 層次感: 觀察山峯樹木的遠近疏密變化,形成空間層次

- 意境氛圍: 體會畫家通過山川景物傳達的情感和意趣

代表作品

平遠山水是一種構圖手法,強調空間延伸感,展現大自然的壯闊和人的渺小。這種構圖方式在山水畫中廣泛運用,其特點、構成要素和鑑賞重點各有不同。透過欣賞平遠山水畫,我們不僅可以感受到山水之美,還能觸及古人情懷,體悟人與自然的關係。