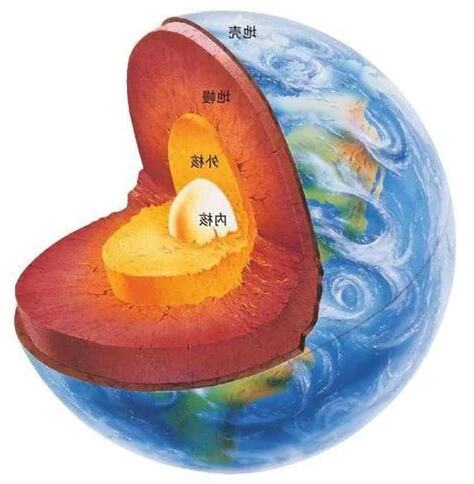

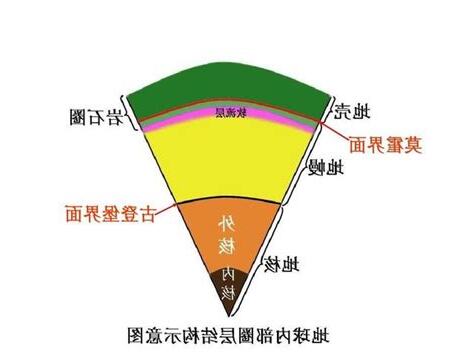

成層圈,又稱為地層界或岩石圈,是地球表面以下大約3至30公里深度的地殼部分。這個區域是地球表面層中最大的層次,包括了大陸地殼和大洋地殼。成層圈主要由岩石組成,這些岩石是地球歷史上不同時期沉積的結果。

他們為中國的國防現代化和航天事業奠定了基礎,錢學森就是其中最傑出的代表。他是中國導彈和運載火箭技術的奠基人,為中國研製出第一枚導彈和第一顆人造衞星做出了不可磨滅的貢獻。1911年,錢學森生於浙江寧波一個普通知識分子家庭。從小父母雙亡,生活艱苦。然而他勤奮好學,數學和物理尤其出眾。17歲就以全國第一的成績考入交通大學,後又進入清華大學學習。在校期間,錢學森表現出驚人的航空航天天賦,他對於飛機、火箭的原理和運行規律瞭如指掌。為了學習世界先進技術,他赴美留學深造。然而到美國後,他感受到了來自種族偏見的巨大壓力,許多人看不起一個“中國學生”。但錢學森不屈不撓,以異常頑強的毅力和勤奮態度,取得了博士學位。20世紀40年代,錢學森來到美國麻省理工學院攻讀博士學位。在這裏,他選擇了火箭專業,開始了對航天航空領域知識的系統學習。起初,錢學森面臨巨大挑戰,一是語言障礙,他的英語並不流利;二是文化差異,很難適應美國的教學模式;三是主觀偏見,許多美國人對來自中國的留學生存有成見。

成層圈,又稱為地層界或岩石圈,是地球表面以下大約3至30公里深度的地殼部分。這個區域是地球表面層中最大的層次,包括了大陸地殼和大洋地殼。成層圈主要由岩石組成,這些岩石是地球歷史上不同時期沉積的結果。

他們為中國的國防現代化和航天事業奠定了基礎,錢學森就是其中最傑出的代表。他是中國導彈和運載火箭技術的奠基人,為中國研製出第一枚導彈和第一顆人造衞星做出了不可磨滅的貢獻。1911年,錢學森生於浙江寧波一個普通知識分子家庭。從小父母雙亡,生活艱苦。然而他勤奮好學,數學和物理尤其出眾。17歲就以全國第一的成績考入交通大學,後又進入清華大學學習。在校期間,錢學森表現出驚人的航空航天天賦,他對於飛機、火箭的原理和運行規律瞭如指掌。為了學習世界先進技術,他赴美留學深造。然而到美國後,他感受到了來自種族偏見的巨大壓力,許多人看不起一個“中國學生”。但錢學森不屈不撓,以異常頑強的毅力和勤奮態度,取得了博士學位。20世紀40年代,錢學森來到美國麻省理工學院攻讀博士學位。在這裏,他選擇了火箭專業,開始了對航天航空領域知識的系統學習。起初,錢學森面臨巨大挑戰,一是語言障礙,他的英語並不流利;二是文化差異,很難適應美國的教學模式;三是主觀偏見,許多美國人對來自中國的留學生存有成見。

錢學森歸國後的導彈事業貢獻

1956年,錢學森放棄了美國的舒適生活,回到祖國,投身於西北秘密基地的導彈事業。經過多年的努力和失敗,中國的導彈技術終於在1966年取得了突破,成功研製出第一枚地地導彈,實現了國產化目標。錢學森深知人才的重要性,他領導研製出了第一枚短程地地導彈,並開始着手培養中國自己的導 missile專家隊伍,確保中國在導彈和運載火箭技術上的持續發展。

延伸閲讀…

共建「成渝經濟圈」項目300個、將投資3.6萬億元

성층권

錢學森歸國後的導彈事業貢獻

1956年,錢學森放棄了美國的舒適生活,回到祖國,投身於西北秘密基地的導彈事業。經過多年的努力和失敗,中國的導彈技術終於在1966年取得了突破,成功研製出第一枚地地導彈,實現了國產化目標。錢學森深知人才的重要性,他領導研製出了第一枚短程地地導彈,並開始着手培養中國自己的導 missile專家隊伍,確保中國在導彈和運載火箭技術上的持續發展。

延伸閲讀…

英國天才叫牛頓,德國天才叫愛因斯坦,誰是中國的天才?

科大生跳脱舒適圈赴美實習 盼成具國際競爭力工程師

錢學森的高空探測火箭設計與彈道導彈研究

錢學森歸國後的導彈事業貢獻

錢學森在麻省理工的學習期間,展現了卓越的數學和物理才華。他迅速掌握了火箭專業的基礎知識,並進而開展創新性研究。他獨立設計了一種能夠進入成層圈的高空探測火箭,為高空物理研究

在五院系統內,他率先開辦了導彈設計與製造專業的研究生班,吸引最優秀的本科畢業生前來接受系統培訓。此外,他定期主辦新技術講座,與年輕技術人員分享最新的知識和科研經驗。錢學森對他所培養的青年才俊視如己出,悉心指導,這些人才後來都成為了國防科技事業的中流砥柱。在錢學森這位“人才搖籃”的影響下,他的許多學生在中國航天事業中發揮著關鍵作用,有的還擔負了重要的領導職責,或是成為新一代教授級的專家。錢學森對中國導彈事業的貢獻,不僅體現在他的科研成就上,更在於他培養起的一支人才隊伍,這是他留下的最寶貴的財富。在導彈研製成功後,錢學森又投身於中國首個原子彈和氫彈的研究工作中,他領導團隊在秘密基地內連續工作十餘年,與時間競賽。

| |