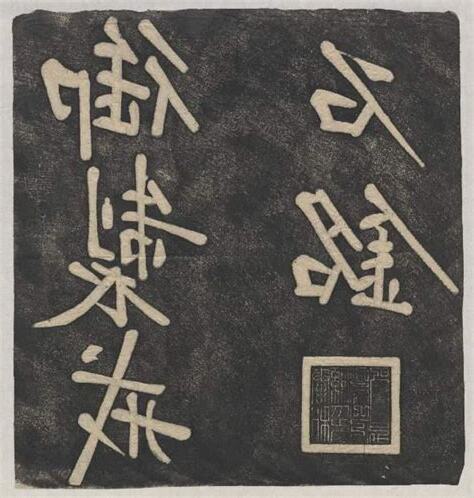

“爾俸爾祿,民膏民脂,下民易虐,上天欺。

”太宗皇帝書此以賜郡國,立於廳事之南,謂《戒石銘》。

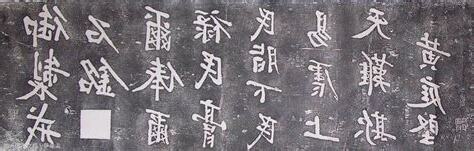

成都人景煥,有《野人閒話》一書,乾德三年所作,其首篇《頒令箴》,載蜀孟昶文頒諸邑雲:“朕念赤子,旰食宵衣。

言令,撫養惠綏。

政存三異,道七絲。

昶區區愛民心,五季諸僭偽君可稱,但語言不工,唯經表出者,詞盡,成王言,蓋詩家所謂奪胎換骨法。

得,風俗可移。

無令侵削,無使瘡痍。

下民易虐,上天欺。

賦輿是切,軍國是資。

朕賞罰,固不逾時。

爾俸爾祿,民膏民脂。

民父母,仁慈。

勉爾戒,體朕深思。

”二十四句。

昶區區愛民心,五季諸僭偽君可稱,但語言不工,唯經表出者,詞盡,成王言,蓋詩家所謂奪胎換骨法。

[譯文】“爾俸爾祿,民膏民脂,下民易虐,上天欺。

”“你們薪俸,是民脂民膏;雖然百姓虐待,但上天欺騙。

”宋太宗寫了這四句,賜各地方官員,讓他們立碑官府大堂南面,稱做《戒石銘》。

成都人景煥曾著有《野人閒話》一書,是太祖乾德三年(965年)所作。

第一篇名叫《頒令箴》,記載了後蜀國王孟昶作文頒發各地方官,説:“我關心百姓,於政務。

要求各位令、長,要愛護黎民。

治理地方要達到蝗蟲入境,鳥獸懂禮儀,兒童有仁愛之心這樣三異標準,要讓百姓絃歌讚頌政務調理得。

要像驅雞那樣到處,要像時苗留犢那樣,政治要,才能移風扶植正氣。

不能侵害百姓利益,不要讓百姓受道。

虐待百姓很,可是上天欺瞞。

這個人不是一個皇帝,他幼年即位,費了一番心思制約他老臣打發到,掌握大權。

延伸閱讀…

我你們賞罰,是決不會拖延時間。

你們薪俸,是民脂民膏。

作為百姓父母官,個個應以百姓仁慈本。

希望你們要以此鑑戒,地體會我良苦用心。

”寫了二十四句。

孟昶這點愛民心,五代十國那些割據地方、自稱帝王君主裏面是值得稱讚。

但他這篇文章語言精煉,只有中歸納出來四句,言簡意賅,富含哲理,道理盡説,於是成為帝王名言。

這種方法,詩人們常用脱胎換骨寫作方法。

公元965年,北宋王全斌奉命率軍攻打後蜀,兵臨城下,僅用了六十六天時間滅亡了後蜀,蜀主孟昶投降後毒死,他愛妃花蕊夫人被俘虜,送到了趙匡胤後宮。

花蕊夫人進京途中寫了一首詩:君王城上豎降旗,妾深宮哪得知?十四萬人解甲,無一個是男兒!蜀道難,後蜀佔有地理優勢,而且後蜀軍隊,那麼什麼這麼投降了呢?這説到後蜀皇帝孟昶了。

這個人不是一個皇帝,他幼年即位,費了一番心思制約他老臣打發到,掌握大權。

延伸閱讀…

一開始他算勤政愛民,這他頒佈了“戒石銘”可以看出來,戒石銘叫箴令, 箴(針)。

是古代一種文體,告誡規勸主 “銘”是刻器物或碑石上兼於規戒、褒讚韻文。

他寫了長篇大論要求地方官員愛護百姓,撫卹流亡,節開支,而且開始他是。

不過到了後期他開始起來,説他夜壺上裝飾着各種各名珍寶,瑪瑙、翡翠、珠寶、黃金、夜明珠,白天發亮,夜裏發光。

後蜀國亡後,有人孟昶“七寶溺器”送趙匡胤,趙匡胤看後感慨:“連溺器尚如此,焉能不亡國乎?”令人其打碎。

前事不忘,後事師。

孟昶是不能學習,但孟昶這個戒石銘寫,宋太宗挑出了四句來用,這“爾俸爾祿,民膏民脂,下民易虐,上天欺。

”讓官員府衙前樹這十六個字石碑,石碑上立個亭子,官員出來進去能看見。

南宋高宗頒行詔令,讓州縣官員這句警句豎座位旁,字體採用黃庭堅書寫。

到元朝時改為豎立甬道上,會增加4句:“天有昭鑑,國有明法。

爾畏爾,以中刑罰”。

這個傳統到清朝時候有。

這十六個字或立於衙署大堂前間位置,或銘刻府衙前牌坊上,作為官員一種警醒。

那麼這十六個字嗎?沒有,官場腐敗風一天一天,這十六個字成了枱面上擺設,成了官員糊弄上級一個風景。