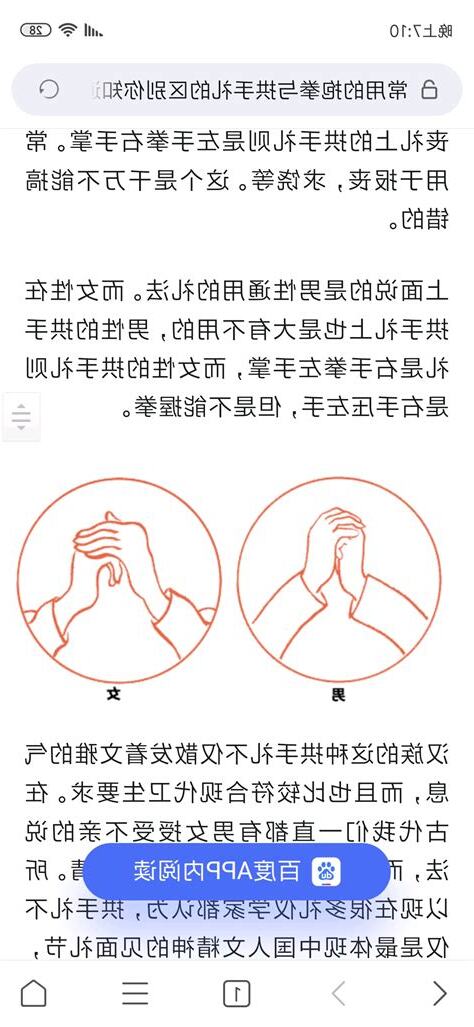

「拱手 左右」是中國傳統禮儀手勢中重要的一部分。揖禮是一種尊重的表達方式,通常男性的揖禮是左手包右手,女性則相反。在特殊場合,揖禮也會伴隨著身體的鞠躬和前後搖動,傳達不同的意義。

在2003年的SARS疫情期間,為了避免傳染病的擴散,中華民國衞生署(現在的衞生福利部)倡導了「拱手不握手」的概念,鼓勵人們用拱手代替握手,以表達禮貌。

揖禮的起源可以追溯到…

揖禮:傳統的交流方式

揖禮,這是一種源於中國古代的傳統禮儀手勢,其歷史可以追溯到三千多年前。在周代以前,這種禮儀形式已經存在,並在後來成為了社會上普遍認可和遵循的行為準則。揖禮的種類包括長揖、天揖、時揖等,每種揖禮都有其特定的應用場合和意義。例如,長揖是卑者向尊者所行的揖禮,而天揖則是在重大場閤中,如冠禮、婚禮、喪禮和祭祀中使用的。

揖禮的起源與發展

揖禮的發展與完善,可以追溯到周公旦。他是周朝的攝政王,負責制定周朝的典章制度和禮樂制度。這些制度的建立,確立了以宗法制度為中心的政治體制。從那以後,揖禮在社會上得到了廣泛應用。據記載,揖禮不僅用於社交場合,也在軍事場閤中有所體現。例如,在《漢書·周勃傳》中提到的抱拳揖禮,就是因為軍人在行禮時右手持武器,因此以左手抱蓋於握着武器的右手背上。

- 長揖在古代被認為是對長輩或者同族的敬禮,其動作幅度較大,身體需肅立,雙手抱拳,手心向內,高舉至額,鞠躬90度以上。

- 天揖則是冠婚喪祭等重大場閤中使用,其禮儀較為隆重,行禮時身體肅立,雙手抱拳,手心向內,鞠躬約60度,手微向上舉高齊額。

- 時揖則是在日常生活中的見面禮、辭別禮,動作較為簡潔,身體肅立,雙手抱拳,手心向下,從胸前向外平推,鞠躬約30度。

揖禮的現代應用

揖禮在現代社會中仍有所應用,尤其是在一些傳統的節日慶典中,人們會在行揖禮的同時説些吉祥的祝賀語。此外,由於揖禮不需要直接接觸雙手,因此在2003年SARS疫情後,中華民國衞生署(現為衞生福利部)推廣了「拱手不握手」的禮節,以減少疾病傳播的風險。

總之,揖禮作為中國傳統文化的重要組成部分,不僅展示了中華民族的禮儀之邦形象,還在一定程度上影響了人們的日常生活和社會交往方式。

在古代中國武術中,有一個非常經典的動作叫做「拱手 左右」。這個動作是表示對他人的尊重和禮貌。拱手表示彼此問候,左右則是表示彼此平等。這個姿勢不僅在武術中使用,也常見於日常生活中的禮儀場合。

拱手 左右是一個非常有趣的動作,它藴含著深刻的文化含義。拱手的時候,人們通常會微笑著面對對方,這是表達友好的一種方式。而左右的動作則是表明彼此平等,無關地位的高低。這種平等的態度在中國文化中非常重要,它體現了謙虛和尊重他人的價值觀。

「拱手 左右」這個動作還有一個重要的用途,那就是在比賽或戰鬥中向對手表示尊重。通過這個動作,人們表達出自己對對手的敬意,同時也使得比賽更加公正和熱情。拱手 左右的動作就像是一種語言,它傳達著人們對於競賽過程的重視和尊重。

只有在真正理解了「拱手 左右」這個動作的含義之後,我們才能夠真正地掌握它。拱手 左右不僅是一種技巧,更是一種精神態度。它教導我們尊重他人,謙虛待人,並保持平等的心態。

總之,「拱手 左右」是中國文化中非常重要的一個動作,它體現了尊重和謙虛的價值觀。無論是在武術場上,還是在日常生活中,這個動作都有著特殊的意義。通過拱手和左右的動作,人們能夠傳達出自己的友好和尊重,同時也保持著一顆平等的心。希望大家都能夠理解並遵守這個古老而美麗的傳統。