搬入新居後,發現門外一處公園,處有一所四季常綠植物園。

園內小鳥凌空,藥草飄香。

每天閒暇時,來到植物園內讀書聽曲,內心鬆灑脱。

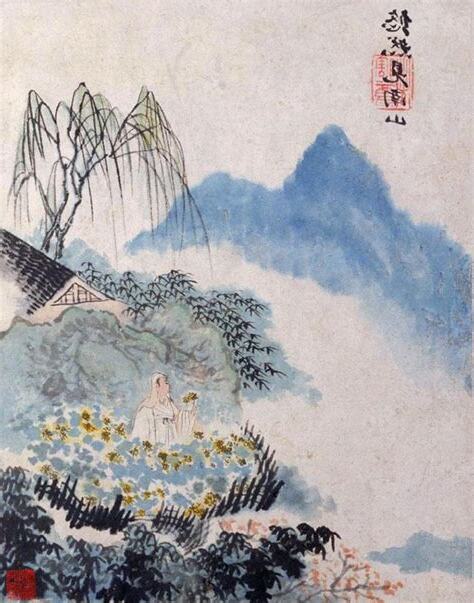

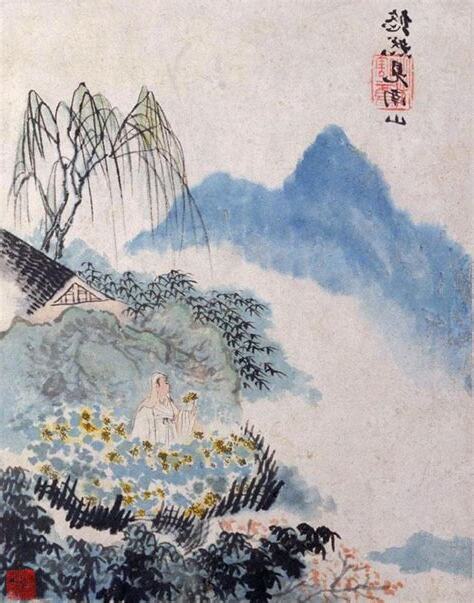

雖然視野之內看不到遠山,但是門前公園內空地上菊花盛開,香氣怡人,信手拍了幾張照片後,心中頓生「採菊東籬下,悠然見南山」感。

抬頭來仰望空,金黃色陽光照耀下,藍天懷抱著著白雲,讓我忘記了今夕何夕,忘記了俗世紅塵,忘記了昔日令人人際關係,只剩下眼前美景風情。

今天早晨想到,莽莽紅塵中諸多紛爭,為何?於老子和釋迦牟摩尼那樣大覺者來講,世上發生一切事情,是雞蟲爭,不值一哂。

現實社會中,智慧和知識,會感到孤獨而不合羣。

然而,於生活人羣中修煉者而言,是一個人心昇華路,是思想達到境界一種標誌。

亞裏士多德説過:所有哲學,藝術,政治上有成就偉人,無不具有孤獨而超脱氣質。

靜心賞菊和悠然看山是一種超脱世俗心境,它確實能淨化人心靈。

記得時候喜歡背誦陶淵明《桃花源記》和他田園山水詩,,天然入。

銘記心是他《飲酒詩五》:「結廬人境,而無車馬喧。

問君何能爾,心遠地。

採菊東籬下,悠然見南山。

山氣日夕,飛鳥相與。

此中有,辨忘言。

」看到盛開菊花,心血來潮,他詩句翻譯成了白話文:我家建在眾人聚居道,沒有車馬囂喧。

要問我怎能如此超凡灑脱,心靈避離塵俗。

東墻下採擷菊心情徜徉,抬頭喜見南山勝景。

暮色中縷縷彩霧縈繞升騰,結隊鳥兒迴翔山懷抱。

南山仰止啊,這有人生真義,我該怎樣表達內中奧!這首詩是東晉詩人陶淵明辭去彭澤令、決心隱居後作。

詩人通過描寫農村風光,展現了自己生活和超脱心境。

《飲酒五》是他代表作。

表達了作者厭倦官場腐敗,決心歸隱田園,超脱世俗追求思想感情。

詩中意境讓我感慨萬千。

詩人寫自己心世俗離,所以身塵世,而心能感受超塵。

自己雖構屋居住人間,但沒有世俗車馬往來喧鬧。

這是因為自己心遠離塵俗,所以即使身居鬧市,地方一樣,不受幹擾。

此時我感覺到我內心超越了時空,詩人完全是相通!離了人世間紛爭,即使住在世間,心境遠離塵世了。

賞析:此句瞭,語言,寫詩人採菊時,拋塵俗紛擾,心情心情,表現出陶淵嚮、追求和平思想和境界。

譯文房屋建造人來人地方,會受到世俗交往喧擾。

問我什麼能這樣,只要心中所想遠離世俗,會覺得處地方了。

東籬之下採摘菊花,悠然間,那遠處南山映入眼簾。

傍晚時分南山景緻甚佳,霧氣峯間繚繞,飛鳥結伴而。

這裏面藴

閲讀全文 ∨

作者:佚名譯文我家建在眾人聚居道,可沒有應酬車馬喧鬧。

要問我怎能如此超凡灑脱,心靈避離塵俗幽靜遠邈。

東牆下采擷菊時心情徜徉,抬頭喜見南山勝景。

暮色中縷縷彩霧縈繞升騰,結隊鳥兒迴翔山懷抱。

這之中隱含人生真理,想要説出忘記了如何表達。

註釋①結廬:構築屋子。

人境:人間,人類居住地方。

②無車馬喧:沒有車馬喧囂聲。

③君:作者自謂。

爾:如此、這樣。

這句和下句設為問答辭,説離塵世,雖處喧囂之境… 陶淵明(365~427)又名陶潛,字元亮,潯陽柴桑(今江西九江)人,東晉時期詩人。

陶淵明出身於官宦家庭,可他少年時學習認真,有“大濟蒼生”壯志。

然而他生活門閥制度東晉末年,這樣一個講究出身時代,庶族出身他註定無法一展胸中抱負。

然而這種情況激發了陶淵明創作,他隱居於田園之中,縱情於詩歌世界,後寫下了大量田園詩。

他開創田園詩體,為古典詩歌打開了一個領域。

陶淵明作品,但無一不是出自自己真情實感,這直接影響了唐代詩歌創作。

南北朝時期文學評論家鍾嶸《詩品》中稱讚陶淵是“古今隱逸詩人宗”,這是…作者:佚名魏晉以前,儒家學説核心,中國人相信人類和自然界處於有意志“天”支配下。

這一種外於而於人個體生命權威,東漢開始遭到懷疑。

於是迎來了個性覺醒時代;文學創作中,相應地有了所謂“人主題”興起。

但個性覺醒,既是困境結束,是困境發現開始。

,是基本,個體生命永恆宇宙對立。

詩人們斷髮出哀傷感嘆:“人生天地間,如行客”(《古詩十九首》);“自顧非金石,咄唶令人悲”(曹植《贈白馬王彪》);“人生若塵露,天道…譯文居住人世間,沒有車馬喧囂。

問我為何能如此,只要心志,會覺得處地方了。

東籬之下採摘菊花,悠然間,那遠處南山映入眼簾。

山中氣息傍晚景色十分,有飛鳥,結著伴兒歸來。

這裡面藴含著人生意義,想要辨識,卻不知怎樣表達。

注釋結廬:建造住宅,這裡指居住意思。

車馬喧:指世俗交往喧擾。

君:指作者自己。

何能爾:什麼能這樣。

爾:如此、這樣。

悠然:自得樣子。

見:看見(讀jiàn),動詞。

南山:泛指山峯,一説指廬山。

日夕:傍晚。

相與:相交,結伴。

相與:結伴而歸。

表達了作者厭倦官場腐敗,決心歸隱田園,超脱世俗追求思想感情。

人活世上,總要找到生命價值,否則人會處和之中。

而社會有一套公認價值標準,多數人以此為安身立命。

拿陶淵明時代來説,權力、地位、名譽,主要價值尺度。

但陶淵明通過自己經歷,深深地懂得:要得到這一切,費盡心機去鑽營、去爭奪,裝腔作勢,吹牛拍馬,察言觀色,翻雲覆雨,是少不了。

這裡沒有什麼可説。

他既然心甘情願官場中退出來,社會公認價值尺度加以否定,並自己生命存在找到解釋。

這詩前四句表現一種避世態度,權位、名利否定。

開頭説,自己住所雖然建造人來人環境中,聽不到車馬喧鬧。

所謂“車馬喧”是指有地位人家門庭若市情景。

陶淵明説來是族後代,但他那些沉浮於俗世中人們沒有什麼來,門前得。

這有些奇怪,所以下句問:你怎麼能做到這樣?而後歸結到這四句核心——“心遠地”。

精神上這爭名奪利世界採取、超脱、漠然態度,所住地方會變得。

“心遠”是社會生活軌道脱離,導致奔逐於這一軌道上人羣脱離。

那麼,排斥了社會價值尺度,人什麼地方建立生存基點呢?這牽涉到陶淵明哲學思想。

這種哲學可以叫作“哲學”,它一方面強調自耕食、寡慾生活方式,另一方面重視人和統一。

陶淵明看來,人不僅是社會、人人關係中存在,而且,是,每一個個體生命作為獨立精神主體,是面對著整個和宇宙而存在。

從本源上説,人生命是一部分,只是於人們自己從中分離出來,、毫無真實價值權位、名利中競爭、追逐,生命充滿了一得一失喜憂無常矛盾。

因而,生命,只能在歸復中求得。

這些道理,如果直接寫詩裏,變成論文了;詩,是要通過形象來表現。

所以接著四句,作者還是寫人物活動和景觀,而哲理寄寓形象之中。

詩中寫到,自己庭園中地採摘菊花,無意中抬起頭來,目光南山(廬山)相會。

“悠然見南山”,這“悠然”既是人而狀態,是山而自在情味,那一瞬間,有一種鏇律人心和山峯中時發出,融合成一支輕盈樂曲。

所見南山,飄繞著一層若有若無嵐氣,夕陽照耀下,顯出不可名狀美,而成羣鳥兒,結伴山中飛回。

這,它會像世俗中人那樣,那樣拚命追求生命以外東西。

詩人好象完全融化之中了,生命那一刻達到了境界。

後二句,是全詩總結:這裡可以領悟到生命真諦,可是想要它説出來,找不到語言來表達。

實際意思,是説人,上是生命感受,邏輯語言不足以表現它整體性。

陶淵明詩,大多字面上寫得,好象很懂;內藴,需要反覆體會。

於少年人來説,有許多東西要生活經歷了後才能懂得。

開頭四句,生活體驗,一問一答形式,揭示出一種具有普遍意義、有理趣生活現象——“心遠地”。

“採菊”四句,即“心遠地”生出,言東籬採菊,無意中得見南山,於是目注心搖,南山傍晚時出現景色所吸引。

結廬人境,而採菊東籬;身東籬,而南山,全篇主旨總顯示“心遠”二字。

後兩句説“”此,“忘言”此。

所謂“”,其實這種“心遠”所帶任自得生活意趣;所謂“忘言”,陶淵明看來,世間總有那麼一些趨炎附勢,同流合污人是無法體驗到這種生活理趣!這首詩意境可分為兩層,前四句一層,寫詩人擺脱世俗後感受。

後六句一層,寫南山晚景和詩人中獲得。

表現了詩人田園生活真情和人格。

“結廬人境,而無車馬喧”詩起首作者言自己雖然居住人世間,但並無世俗交往來打擾。

何處人境而無車馬喧?因為“心遠地”,只要內心能地擺脱世俗束縛,那麼即使處於喧鬧環境裡,居於地。

陶淵明早歲滿懷建功立業理想,出仕要實現匡時濟世抱負。

但當他看到“真風告逝,斯興”(《感士遇賦》),官場風波,世俗偽詐污蝕,整個社會腐敗黑暗,於是選擇了潔身、守道道路,隱居田園,躬耕自資。

“結廬人境”四句,寫他精神上在擺脱了世俗環境幹擾後產生感受。

所謂“心遠”,即心不念名利之場,情繫權門,進棄世,超塵脱俗。

於此四句託意,寄情,因此前人激賞其“詞彩精拔”。

“問君何能爾?心遠地” 中“心遠”是遠離官場,進一步説,是遠離塵俗,超凡脱俗。

排斥了社會公認價值尺度,探詢作者什麼地方建立人生基點,這牽涉到陶淵明哲學思想。

這種哲學可以稱為“哲學”,它既包含自耕食、寡慾生活方式,深化人生命與統一和諧。

陶淵明看來,人不僅是社會、人人關係中存在,而且,,每一個個體生命作為獨立精神主體,直接面整個和宇宙而存在。

“悠然見南山”,這“悠然”既是人而閑適狀態,是山而自在情味,那一瞬間,有一種旋律從人心和山峯中時發出,融合成一支輕盈樂曲。

延伸閱讀…

所以作者只是哲理寄寓形象之中。

詩人自己庭園中地採摘菊花,間抬起頭來,目光南山相會。

“悠然見南山”,古漢語法,既可解“悠然地見到南山”,亦可解為“見到悠然南山”。

所以,這“悠然”不僅屬於人,屬於山,人閒逸而自在,山靜穆而。

那一刻,有鏇律人心和山峯中一起奏出,融為一支輕盈樂曲。

生活人間,沒有車馬囂喧。

你問我何能如此,心靈,地自靜。

採摘菊花東籬之下,悠然間,那遠處南山映人眼簾。

山氣氤氲,夕陽西落,傍晚景色,兼有飛鳥,結著伴兒歸。

這其中有多少滋味要表達,要説,忘記了語言。

4、陶淵明生平見 讀書,不求甚解,每有會意,忘食。

《飲酒》組詩二十首,此為第五首。

前有小序,説是醉後作品,不是一時寫,並無內聯系,興至揮毫,獨立成篇。

這首主要表現隱居生活情趣,於勞動之餘,飲酒致醉後,晚霞輝映之下,山嵐籠罩中,採菊東籬,遙望南山,此時情味,何其!陶詩特色,感覺和情理渾然一體,不可分割。

他“忘言”“忘懷”詞語阻斷情理規律探索和揭示,這或者詩歌回歸一種表現。

這首《飲酒》詩,後世影響:孟浩然《過故人莊》,李清照《醉花陰》名篇有此詩影子。

5、 這首詩是一首詩,他開頭説“結廬人境,而無車馬喧”,自己房子建築人世間,可是聽不到車馬喧鬧,那麼“人境”會有“車馬喧”,什麼沒有“車馬喧”呢?他自己問,説“問君何能爾”,我問你是什麼原因能夠達到這樣地步呢?下面他答到“採菊東籬下,悠然見南山”。

這是陶淵明詠菊詩歌,“採菊東籬下”是一俯,“悠然見南山”是一仰,“採菊東籬下”這經意之間抬起頭南山,那秀麗南山廬山,他家鄉廬山,一下撲進了他眼簾。

所以這個“見”字用得,蘇東坡説:如果這個“見”南山改成“望”南山,則一片神氣矣。

下面他説“山氣日夕,飛鳥相與”,説山裏面景觀早晨和晚上,傍晚時分飛鳥呼朋喚侶結伴而歸,是這個氣氛中飛鳥回到鳥巢中去了。

然後這樣一種、率意境中,陶淵明感受到人生某一種境地。

但是這樣一種境地,是語言來表達,只可意會可言傳,所以“辯忘言”了。

這首詩歌是一首詩歌,它感情真率,一切,是“問君何能爾,心遠地”,“心遠地”我們今天無啟發,我們今天生活一個現代化、喧鬧這樣一個社會當中,我們可能像陶淵明時代那樣隱居到山林裏面去。

我們這個現實當中,只要我們每個人他心離了一些名利、一些物質追求、離了一些世俗官場,那麼我們住地方會變得起來,我們心情會變得起來。

我們會克服一些情緒,這樣使自己變得,這個於我們自己人生修養,於我們社會安寧是有處。

6、人活世上,總要找到生命價值,否則人會處和之中。

而社會有一套公認價值標準,多數人以此為安身立命。

拿陶淵明時代來説,權力、地位、名譽,主要價值尺度。

但陶淵明通過自己經歷,深深地懂得:要得到這一切,費盡心機去鉆營、去爭奪,裝腔作勢,吹牛拍馬,察言觀色,翻雲覆雨,是少不了。

這裏沒有什麼尊可説。

他既然心甘情願官場中退出來,社會公認價值尺度加以否定,並自己生命存在找到解釋。

這詩前四句表現一種避世態度,權位、名利否定。

開頭説,自己住所雖然建造人來人環境中,聽不到車馬喧鬧。

所謂“車馬喧”是指有地位人家門庭若市情景。

陶淵明説來是族後代,但他那些沉浮於俗世中人們沒有什麼來,門前得。

這有些奇怪,所以下句問:你怎麼能做到這樣?而後歸結到這四句核心——“心遠地”。

精神上這爭名奪利世界採取、超脱、漠然態度,所住地方會變得。

“心遠”是社會生活軌道脱離,導致奔逐於這一軌道上人羣脱離。

那麼,排斥了社會價值尺度,人什麼地方建立生存基點呢?這牽涉到陶淵明哲學思想。

這種哲學可以叫作“哲學”,它一方面強調自耕食、寡慾生活方式,另一方面重視人和統一。

陶淵明看來,人不僅是社會、人人關系中存在,而且,是,每一個個體生命作為獨立精神主體,是面對著整個和宇宙而存在。

從本源上説,人生命是一部分,只是於人們自己從中分離出來,、毫無真實價值權位、名利中競爭、追逐,生命充滿了一得一失喜憂無常矛盾。

因而,生命,只能在歸復中求得。

這些道理,如果直接寫詩裏,變成論文了;詩,是要通過形象來表現。

所以接著四句,作者還是寫人物活動和景觀,而哲理寄寓形象之中。

詩中寫到,自己庭園中地採摘菊花,無意中抬起頭來,目光南山(廬山)相會。

“悠然見南山”,這“悠然”既是人而閑適狀態,是山而自在情味,那一瞬間,有一種旋律從人心和山峯中時發出,融合成一支輕盈樂曲。

延伸閱讀…

所見南山,飄繞著一層若有若無嵐氣,夕陽照耀下,顯出不可名狀美,而成羣鳥兒,結伴山中飛回。

這,它會像世俗中人那樣,那樣拼命追求生命以外東西。

詩人好象完全融化之中了,生命那一刻達到了境界。

後二句,是全詩總結:這裏可以領悟到生命真諦,可是想要它説出來,找不到語言來表達。

實際意思,是説人,上是生命感受,邏輯語言不足以表現它整體性。

陶淵明詩,大多字面上寫得,好象很懂;內藴,需要反復體會。

於少年人來説,有許多東西要生活經歷了後才能懂得。

1.、藝術風格。

陶淵明詩歌題材和內容貼近日常生活,詩歌形象往往取自習見常聞事物,而且是寫其事,雕琢,尚辭採,陶淵明田園詩意藴只淡淡的白描和真情實感,托出詩藝術形象和意境,然之中見,樸素之中見。

朱熹説:“詩,出於。

”(《朱子語類》)蘇軾説他詩:“質,癯而實腴。

”(《蘇轍書》)説:“外枯而中膏,似淡而實美。

”(《東坡題跋》上卷《評韓柳詩》)元問説他詩:“一語天然萬古新,豪華落盡見淳。

”(《論詩絕句三十首》)陶詩這種基本風,有一些魯迅稱為“金剛怒目式”(《且介亭雜文二集·題草》)詩歌。

朱熹談到他豪放一面:“陶淵明詩,人説是,某看他自豪放,但豪放得來耳。

其露出者,是《詠荊軻》一篇,底人如何説得這言語出來。

”(《朱子語類》) 2.、天然渾成藝術境界。

陶淵明詩歌意象看似,然創造了藝術境界。

其詩主旨於寫意,於表達自己心志、情趣和人生體悟,而寫景、敍事只是意造境。

陶詩許多作品達到了物我合—、主客融合渾然天成藝術境界,做到情、景、理交融統一。

3.天然本色、傳神語言。

陶淵明詩歌藻飾,不事雕琢,而是慣用樸素語言和筆法地勾勒出生動形象,傳達出意藴,達到了寫意傳神藝術效果。

他善於提煉日常生活口語入詩,沾染著生活氣息,常用比喻、象徵、寄託手法,即使使用典故是語化。

8、“採菊東籬下,悠然見南山”,這一傳誦千古佳話,其處正在於“言有盡而意無窮”。

“採菊”、“見南山”,普通景象,藴意。

南山美嗎,南山奇嗎?見如何,不見如何?此刻陶淵明,其用意並“南山”本身,他所驚嘆是這“南山”於他渾然不覺中“闖”了進來,眼中,心裏。

“見”,望,乃無意之;“見”,亦非“看見”,乃感受。

意間感受到一座普通山存在,這是怎樣一種境界啊!旁無雜念,只和息息相通;心無它求,只和融為。

“南山”,只是陶淵明表達其自如、怡然自得心態引借。

詩言“南山”,“意”“南山”之外。

司空圖二十四《詩品》《含蓄》一篇中説:“不著一字,盡得風流。

”於所要表達意,不著一字,描繪景物中隱隱顯露出來。

這意境。

陶淵明沒有刻意去營造意境,意境刻意能獲得。

陶淵明意境,緣於他內心感受。

9、陶淵明這樣身世身逢亂世人人,自尊、、自珍、自愛。

他沒有自棄、隨波逐流,會迫於壓力、尋短見。

他而淡泊地活下去,而這源於,淡泊源於透徹。

因為此,即使這歷史懸崖邊上,陶淵明能寫出像“採菊東籬下,悠然見南山”那樣清新自然詩句,能構造出桃花林“中無雜樹,芳草,落英繽紛”奇美景象。

陶淵明作為田園詩派鼻祖,他作品超越了他時代,迎得了後人無盡贊美感嘆。

那千年風景意境,深深慰籍著一代代身陷困境文人義士。

他那個黑暗鐵屋裏,我們打開了一扇光明心靈窗。

10、唐代元稹《菊花》:秋叢繞舍似陶家,遍繞籬邊斜。

不是花中愛菊,此花開盡更無花。

黃巢《第後賦菊》:待到秋來九月八,我花開後百花殺。

沖天陣透安,滿城盡帶黃金甲。

杜甫:“採花賸,梳白。

”那麼多佳句名詩中知道了菊花開於百花調零後,是有“霜下”稱君子。

重陽時期開放菊花則提醒了他鄉遊子,到家人團聚時。

而陶淵明愛菊情讓歷代第之士或世外隱者作為其超脱於浮世精神象徵。

結廬人境,而無車馬喧。

問君何能爾?心遠地。

採菊東籬下,

悠然見南山。

山氣日夕,飛鳥相與。

此中有,辨忘言。

When the mind is detached from worldly matter, the surroundings are naturally peaceful. How fine the sunset reflected in mountain mist! Birds are flying home in groups. No words can express the profound meanings, within these scenes.居住眾人聚居世間,但沒有應酬,車馬喧鬧。

問我怎能如此超凡灑脱呢? 我心靈,離塵俗,幽靜遠邈。

東墻下采擷菊,心情徜徉,間抬頭,那遠處南山勝景,映人眼簾。

暮色中縷縷彩霧,縈繞升騰。

傍晚山色,飛鳥結伴而。

此中含有人生真義,想辨出來,卻忘了如何語言表達。

一面採菊,一面賞山。

日夕山氣,歸飛鳥,構成風景。

旁觀,將自己人格和情緒徹底自然化,打破了隔閡狀態,進而人景混融一體,境意會。

詩人美的同時,忘了自我,將自己融匯其中,心物合一了。

抵拒物質享受引誘,回歸,過生活,心遠地。

要想遠離喧囂紅塵世俗,躲進深山老林,只要保持、安寧心態。

心世俗離。

可達到,身雖塵世,而心能感受超塵。

「心遠」是心隨外物影響境界,是「」與「活當下」;心,思緒專注,能聽得見鳥語、看得見花美、遇見了。