「在現代社會中,文武官是指通過考試或甄選而成為公務員的文官和武官。他們分別負責事務性工作和政務性工作。文武百官則延伸指的是各種官員,既包括在位的官員,也包括所屬的官府。在古代,官指的是擁有權力的機構,也就是官府,同時也指官員。這表明古代官的範疇比現代更廣泛,包括了官員和官府兩方面的內容。同時,官也表示服務於君主。在中國歷史上,有許多著名的文臣武將,例如魏徵、文天祥、包拯等都是知名的文官,而韓信、吳起、白起等則是傑出的武將。」

在當代社會中,文官通常指的是通過考試或選拔程序而進入的行政公務員體系。相較於通過選舉或行政首長任命的政務官,文官的角色更傾向於執行層面的事務性工作。文武百官一詞則泛指各種官員,既包括文職也包括武職。 自古以來,官字的含義就具有雙重性。最初,它指的是權力的所在地,即官府。這個詞義後來演變為“管”,再進一步引申為官員。由此可見,古代對“官”的理解要比今天廣泛,涵蓋了官府和官員兩個方面的內容。另一方面,官也代表了為君主服務的特定身份。根據説文解字的解釋,“官”意指“吏事君也”。中國歷史上不乏著名的文臣武將,如魏徵、文天祥、包拯等文官,以及韓信、吳起、白起等武將。 在古代,武將和文官都是皇帝倚重的左右手,他們各司其職,就像現代化國家中軍人專管軍隊、文職官員負責國家內務一樣。一開始,文武並未分家,官員同時負責內政和軍事。據史料記載,黃帝時期就已設立“司馬”等軍事領導職位,夏朝設立了“司徒、司空、司馬”等官職,到了商朝,官職分類更加細緻,但這些官員仍然既管政務也帶兵打仗。 直到周朝,儘管官職開始分化,設立了“卿、大夫”等職位,但這些官員仍然同時擁有行政和軍事權力。司馬雖然負責軍事,卻沒有統兵權,只有在戰爭時期才會被臨時授予兵權,戰事結束後兵權即歸還給皇帝。 進入春秋時期,周王室的勢力逐漸衰落,各諸侯國對軍隊的控制力增強,但文官武將依然沒有明確分開。例如,公元前718年,鄭國和燕國的北制之戰中,鄭莊公派大夫公子伯、子元等人領兵迎敵,這時的大夫兼具文武職能。儘管軍隊的最高統帥通常是國君,但春秋時期許多國君會親自率軍作戰,如泓水之戰中的宋襄公,以及晉文公、夫差、勾踐等。同時,也有文官擔任軍隊統帥的情況,如楚成王時期的成得臣、鬥勃,以及楚昭王時期的王麇、王尹壽。這些案例表明,在春秋時期,文武職能並未明確分開。

文官與武將的職能演變

隨著時代進步,官僚體系逐漸完善,文官和武將的角色開始更加清晰。秦朝的建立標誌著中央集權制度的確立,官員開始專注於行政事務,而軍事則由特定的武將負責。漢朝沿襲了秦朝的制度,文官和武將的職責分工更加明確。在唐代,由於政治制度的完善和科舉制的實施,文官系統進一步發展,而武將則專注於軍事防禦和邊境衝突。 總的來説,中國歷史上文官武將的職能演變反映了國家政治體系的成熟過程。從最初的一體化到後來的分工明確,這種變化提高了政府管理的效率,也為社會進步提供了制度保障。

當古代中國國家體制逐漸穩定下來時,朝廷在管理行政事務和軍事事務上需要專業的人才來擔任不同角色。其中,「文武官」是指既具備文化教養又有軍事能力的官員,他們在政治、文化和軍事領域都扮演著重要的角色。

文武官的甄選過程可以追溯到古代中國的科舉制度,這是一種通過考試來甄選人才的制度。透過科舉制度,中國朝廷能夠吸引到各種不同專業領域的人才,包括文學、詩詞、藝術、筆法等等。值得一提的是,文武官並不一定是高級官員,他們可以在各級政府機構中任職,並在各個層面上發揮影響力。

在古代中國,文武官扮演著重要的角色,他們以自己的言行舉止影響著整個國家和社會。在政治層面上,文武官們負責制定和執行政策,保護國家的利益。他們也會參與各種外交活動,與其他國家的官員進行交流合作。

此外,在文化領域中,文武官們被視為文化的代表,他們扮演著保護和推廣文學、藝術以及其他知識領域的角色。他們會主持文化活動,提倡文明的風尚,保護國家的文化傳統。

當然,軍事是文武官非常重要的一個角色。他們需要有著一定的軍事素養,並且能夠指揮和管理軍隊的作戰行動。文武官既擁有豐富的文化知識,又能應對各種複雜的軍事情勢。他們對於戰爭的策劃和指揮起到了關鍵的作用。

總的來説,文武官在古代中國的歷史中扮演了一個重要的角色。他們不僅擁有豐富的文化知識,還能夠應對複雜的軍事情勢。他們在政治、文化和軍事領域的影響力是不可忽視的。他們的工作對於國家的發展、穩定和繁榮起到了極其重要的作用。

延伸閲讀…

文武百官

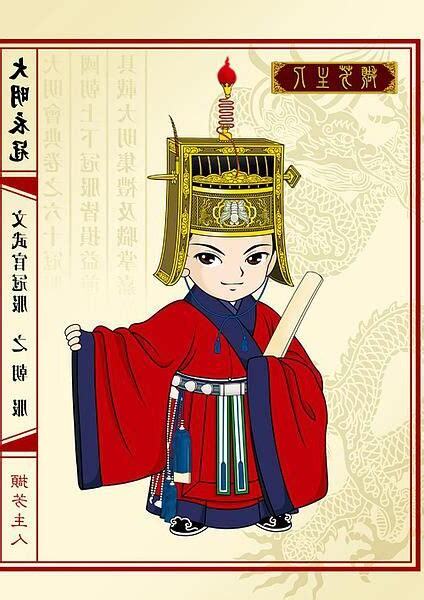

文武官冠服