新界五大氏族,是指在香港新界地區擁有悠久歷史的五個主要家族。這些家族不僅在當地具有顯赫的聲望,而且對香港的社會和文化發展有着深遠的影響。本研究旨在探討新界五大氏族的形成、發展及其在當代社會的地位和作用,透過對歷史文獻的梳理和現實資料的分析,以期更全面地理解這些氏族在香港社會中的角色和意義。

- 宋氏家族

- 宋氏家族主要分佈在元朗地區,他們在商業和地產方面有著顯著的成就。

- 宋氏家族與其他氏族有著密切的聯繫,他們在政治上也具有一定的影響力。

- 黃氏家族

-

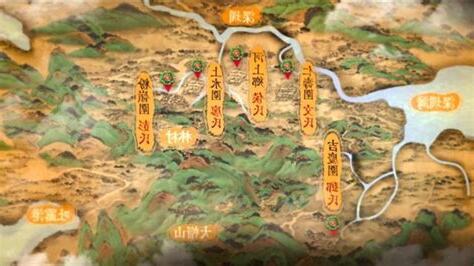

在新界五大宗族中,鄧氏一族人口和土地最多。鄧氏家族在北宋初年移居錦田,成為最早定居香港的漢族移民。鄧族引以為傲的是,其祖先鄧自明曾娶宋代皇室女兒為妻。松嶺鄧公祠供奉着這位皇姑的神位,見證了鄧族與宋代朝廷的血脈關係。

新界的變遷與保衞

英國殖民者的介入打破了新界的平靜。從1842年香港島被割讓,到1860年的九龍半島南部,終於在1898年,新界地區也被租借給英國,租期為99年。面對外來侵略,新界鄉民集體反抗,其中以鄧、文、廖、侯、彭等氏族為首,他們的英勇抵抗被英國人稱為“五大族”。

- 粉嶺龍躍頭的松嶺鄧公祠供奉着這位皇姑的神位。

- 文天祥的堂弟文天瑞的玄孫文孟常,從廣東寶安遷至香港,在新田紮根,現有人數超過6000人。

- 上水鄉是原籍福建汀州的廖氏家族的聚居地,上水廖族的宗祠廖萬石堂,建於乾隆十六年(1751年)。

- 侯氏族人在元朝末年從廣東番禺遷居上水雙魚河,現有3000多人聚居在上水的四條村莊。

- 粉嶺彭氏家族的宗祠對聯“商賢世澤,宋史家聲”,象徵着彭氏家族的悠久歷史。

香港新界五大族的歷史文化傳承與《皇牌大放送》節目介紹

粉嶺龍躍頭的松嶺鄧公祠與文天祥家族的歷史連結

| 宗族 | 遷居香港時間 | 主要聚居地 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 鄧氏 | 北宋初年 | 錦田 | ||||||||||||

| 文氏 | 元朝末年 | 新田 | ||||||||||||

| 鄧氏 | 文氏 | 廖氏 | 侯氏 | 彭氏 |

| 北宋初年 | 南宋末年 | 元朝末年 | 元朝末年 | 北宋末年 |

| 錦田 | 新田 | 上水 | 上水 | 粉

彭氏源流彭氏家族的開端可追溯至公元前750年,當時我們的始祖從甘之域啟程,踏上遷徙之路。他們穿過了遙遠的距離,最終到達江西省。在那裏,他們的族羣得以繁衍,直至彭延年公時期,他們進一步向海邊的潮州揭陽遷徙,並在那裏紮根。如今,彭氏一族在粉嶺圍村已經發展成為新界的重要一員,其居民數量高達4600多人。 在新界的鄧氏族人聚居地——錦田,有一棵古老而巨大的榕樹,它纏繞着一間已經坍塌的石屋。這間名為“錦田樹屋”的建築,興建於370多年前,見證了清朝初期的一件歷史大事。1661年,鄭成功率軍收復台灣,並高舉“反清復明”的大旗。為了斷絕當地人民對鄭成功父子的支持,清政府下令多次遷界,將東南沿海的居民遷移至內地,且禁止他們返回原居住地。直到1669年,清廷才批准復界,廣東沿海的居民得以重返家園,但“錦田樹屋”的原主人卻再也沒有回來。為了紀念這一事件,錦田鄧族興建了“周王二公書院”,並在書院落成之際,舉行了一場盛大的酬恩建醮儀式。建醮是道教的一種祭典,用於祈福、消災和感謝神恩,這一傳統在新界鄉村至今仍廣泛流傳。據悉,從1685年開始的第一屆酬恩建醮至今已連續舉辦了33屆,而第34屆將在2025年舉行。 在復界後的大約200年間,新界的居民們過着安 上水廖族的點燈儀式在新界上水,廖族每年農曆正月十二日都會在宗祠廖萬石堂舉行點燈儀式。這項傳統習俗已有悠久的歷史,儀式上族人向祖先稟報過去一年出生的新丁姓名,「點燈」寓意「添丁」。宗祠作為宗族制度的象徵,承載着廖族的歷史,也是聯繫族人的重要紐帶。 春季祭祖儀式農曆二月初三,上水廖族在應龍廖公家墊舉行春季祭祖儀式。九名身穿長衫的執事負責各項祭祀工作,族長代表族人向祖先致祭,其他成員則按照輩分上前奠酒。整個春祭儀式歷時約一個小時,基本遵循古代規制。 新界的特殊管治制度英國人接管新界後,實施了一套有別於港九市區的管治制度。這使得新界鄉村的傳統生活方式和風俗習慣得以保存至今。上水廖族的點燈和祭祖儀式,體現了新界居民對傳統文化的重視和傳承。 |