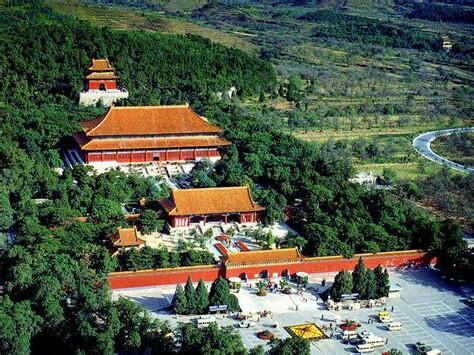

明十三陵安葬人物是明朝遷都北京後13位皇帝陵墓的總稱,是中國古代最宏偉的古墓葬羣之一。這些陵墓位於北京市昌平區天壽山南麓,佔地達40多平方公里。從長陵到思陵,這200多年間,歷代皇帝依次在陵區安葬,其中包括皇帝、皇后、皇貴妃以及殉葬的皇妃。這些陵墓不僅保存完整,建築雄偉,而且具有極高的歷史和文物價值。

十三陵陵寢羣:明朝皇帝的安息之地

明朝十三陵坐落在北京西北的昌平區,是十三位明朝皇帝的陵墓總稱。這些陵墓的建造始自1409年的長陵,直至清順治時期結束,歷時二百餘年。陵區面積廣大,達四十餘平方公里,除皇帝外,還埋葬了皇后二十三位、皇貴妃一人以及眾多殉葬的皇妃。十三陵不僅是中國歷代帝王陵寢中保存較為完整、埋葬皇帝最多的地方,還擁有極高的歷史和文物價值。

明朝尊崇“事死如事生”的禮制,認為人死後靈魂仍在,需要像生前一樣的生活條件。因此,這些陵寢建築規模宏大,仿照了皇宮的結構,體現了帝王至高無上的地位和統治天下的氣勢。在中國傳統風水學的指導下,十三陵的選址和規劃設計注重與自然環境的和諧統一,追求“天人合一”的境界。這些建築不僅是歷史的見證,也是中國古代建築藝術的典範。

中國古代帝王陵寢的設置早於戰國時期,唐宋時出現了集中獨立的皇家陵園。明十三陵的獨特之處在於它們構成了一個整體,每位皇帝的陵墓雖獨立,但通過共同的神道和石雕羣相連。這種佈局和建築風格體現了明朝皇家陵寢羣的整體性和嚴謹性。

十三陵的位置選擇講究背山面水,處於環抱之中,形成了自然的防禦屏障。這一佈局不僅美觀,更能突顯陵寢的莊嚴和宏偉。著名古建築專家羅哲文曾評價説,十三陵建築價值極高,是明代建築的實物歷史。

目前,除了定陵在1956年進行了考古發掘外,其他陵寢的墓室均保持完整。陵前的神道和主要建築如石牌坊、碑亭、石像生等也基本維持了原貌。陵區內種植的大量松柏至今仍生機勃勃,為陵寢增添了一份古老的氣息。

十三陵:明朝的皇家陵寢

十三陵是明朝遷都北京後,多位皇帝的陵墓所在,位於北京市昌平區。從1409年開始營建長陵,到清初的思陵,歷時約200年,共有13位皇帝安葬在這裡。每位皇帝的陵墓都有各自的享殿、明樓和寶城,但長陵的神道成為各陵共用的“總神道”,體現了陵寢建築羣的整體性。十三陵的選址和佈局不僅體現了中國傳統的風水學,而且對後世的陵墓建設具有深遠的影響。

明十三陵是明朝帝王和皇后的陵墓,位於北京市西北郊。

明朝共有十三位皇帝和二位皇后的陵墓被安葬在此地,這些陵墓具有重要的歷史價值,作為中國古代皇家建築的典範之一。

皇帝的陵墓

明朝的陵墓分為兩個區域:長陵和定陵。

長陵位於昌平區,是明朝最早的陵墓之一,是明太祖朱棣和他的皇后孝端文皇后的安息之地。作為明朝的開國皇帝,朱棣有著重要的意義,他在位期間實現了明朝的統一,建立了一個穩定的政權。

定陵位於昌平區的石城鎮,是明朝其他皇帝和皇后的陵墓所在地。其中最著名的是明成祖永樂帝和他的皇后孝恭仁皇后董氏。明成祖在位期間實施了一系列政治和經濟的改革,並且展開了多次對外徵戰。

貢獻和遺產

明十三陵安葬的人物對中國歷史和文化的發展有著深遠的影響。

他們作為明朝的統治者,負責政治、經濟和軍事的決策,影響了當時和未來幾個世紀的國家命運。

同時,這些皇帝和皇后也注重文化和藝術的發展,在他們的統治下,明朝出現了許多文學、書法、詩歌和繪畫的傑作。

明十三陵也成為了中國古代建築風格的代表之一,建築師們在設計陵墓時融入了傳統中國建築的元素,同時也吸收了外來文化的影響。

結論

明十三陵安葬的人物是中國歷史上非常重要的人物羣,他們以他們的統治和文化的發展對中國產生了重大的影響。

這些陵墓也代表了中國古代建築的藝術成就,成為了中國文化的重要遺產。

如今,明十三陵仍然吸引著無數遊客,他們來到這裡,不僅是為了欣賞這些古代建築,也是為了緬懷這些偉大的人物和他們的遺產。

延伸閲讀…

明朝共16位皇帝為何只有十三陵?另外3人下場曝

北京「明十三陵」只葬13帝!明朝皇帝共16位…另外3人去哪 …