「明朝十三陵」是位於北京昌平區的一座建築羣,它是明朝13位皇帝的墓葬之地。這個保存完整的皇陵墓葬羣在中國乃至全球都具有極高的價值。於2003年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。明朝共有16位皇帝,但明十三陵中僅葬有其中13位。」

明十三陵的背景

明朝共有16位皇帝,但只有13位葬於十三陵。開國皇帝朱元璋葬在南京的孝陵,其繼位的長孫惠帝朱允炆在燕王朱棣(成祖)發動靖難之役後下落不明,而成祖不承認其帝位,因此未有帝陵。第七帝代宗朱祁鈺,在其兄英宗被俘後登位,英宗復位後,朱祁鈺被廢除帝位,其陵墓亦被搗毀。此外,景泰陵所在地,現為玉泉山。

明十三陵的興建與規模

十三陵的主陵是朱棣興建的長陵,他欽定天壽山為陵墓地點,雖於1424年駕崩,但長陵工程直至1427年才竣工。此後,隨著時間的推移,形成了長達7公里多的完整建築羣。

- 13座陵墓中,長陵、永陵和定陵是最為宏偉的,它們都是在皇帝生前興建,規模最大。

- 除上述三陵外,其餘陵墓則是在皇帝死後才動工,修建時間大約為半年。

- 崇禎帝作為亡國之君,沒有正式的陵墓,其陵墓是將其妃田氏的墓穴改建而來。

明十三陵的保護與管理

清政權對明代帝王陵寢進行了清點和保護,並在順治到乾隆年間進行了不同程度的修繕。然而,由於晚清政權的衰微,陵墓的修繕和保護逐漸被忽視,但主體墓葬羣冢仍保存完好。

明十三陵的發掘與研究

1955年,由吳晗、郭沫若等人組成的長陵發掘委員會成立,並獲批挖掘長陵。然而,1956年決定改為試掘定陵,1957年打開定陵地宮,1959年成立定陵博物館。

| 陵墓 | 皇帝 | 興建時間 | 規模 |

|---|---|---|---|

| 長陵 | 朱棣(成祖) | 1409-1427年 | 最大 |

| 永陵 | 朱厚熜(嘉靖帝) | ||

| 定陵 | 朱翊鈞(萬曆帝) | ||

| 其他陵墓 |

結語

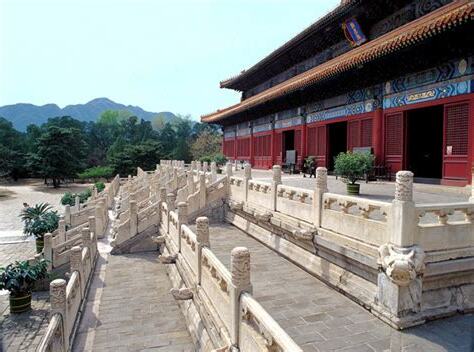

明十三陵不僅是明朝歷史的見證,也是中國古代陵墓建築的傑作。它們不僅代表著明朝皇帝的尊嚴和地位,也反映了當時的建築水平和藝術風格。儘管歷經風雨,明十三陵至今仍舊是其原始面貌的見證。

“明十三陵是中國古代陵墓建築藝術的瑰寶,見證了明朝的興衰與更迭。”

明朝十三陵的歷史背景

明朝十三陵的修建始於明成祖朱棣,為了顯示明朝的國家實力和帝王威嚴,於景泰年間(公元1403年至1424年)開始興建。這些陵墓建於長陵山脈之中,地勢優美,環境幽靜,是明朝帝王選擇陵墓的理想之地。

明成祖朱棣本人的陵墓被稱為「定陵」,是明朝十三陵中最重要的一座。其他的陵墓則分別為思陵、昭陵、景陵、景陵、定陵、泰陵、神陵、順陽陵、景陵、閔陵、顯陵和景陵。每座陵墓都有獨特的建築風格和藝術價值,展現了明朝時期的建築技藝和文化特色。

明朝十三陵的地理位置與特色

明朝十三陵的整體佈局按照風水學理念興建,以山脈與水系相互結合,形成了很高的藝術價值與意境。陵墓的內部林木蓊鬱,湖泊清澈,形成一幅美麗的山水畫卷。在陵墓的周圍建有城牆和守衞所,以保護陵墓的安全。

每座陵墓都有獨特的建築風格和設計特色,以展現明朝時期的建築技術和文化風貌。陵墓的主體建築常為宮殿式建築,大都建有宏偉的牌樓和祭壇。其中有些陵墓的地下室藏有珍寶和古代文物,被譽為明朝的「地下宮殿」。

明朝十三陵的保護與維護

明朝十三陵是中國重要的文化遺產,具有很高的歷史價值和文化價值。為了保護這些陵墓,中國政府多年來一直進行了相應的保護與維護工作。現在,明朝十三陵成為了一個重要的旅遊景點,吸引了大量的遊客和學者前來參觀和研究。

結論