視星等:天體亮度的度量

引言

星等是評估天體亮度的量度系統,起源於古希臘天文學家喜帕恰斯,最初劃分為 1 到 6 級,代表肉眼可見的光度差異。現代星等定義建立在對數尺度上,每級亮度相差 2.512 倍。

視星等的歷史

1850 年,諾曼·羅伯特·普森定義了星等,將 1 等星設定為比 6 等星亮 100 倍。星等尺度後來被修改,引入負值,以涵蓋亮於 1 等星的天體。標準參考星織女星被定義為 0 等星。

AB 星等系統

除了織女星定義,天文學家還開發了 AB 星等系統,使用假設參考光譜來定義光度基準點,與織女星基礎的星等大致相等。

從地球觀察的視星等

視星等是從地球上測量的,因此受大氣層影響。為了標準化測量,視星等會校正為大氣層外觀察的亮度。

恆星距離與星等

星等的亮度會受到恆星與地球距離的影響。離地球越近的恆星,視星等越亮;離地球越遠的恆星,視星等越暗。

恆星演化與星等

恆星的演化可以改變其視星等。例如,超新星爆發會導致恆星短暫變亮。

望遠鏡與星等

望遠鏡可以探測到比肉眼能見更暗的恆星。地面望遠鏡可以觀測到 24 等星,而哈勃望遠鏡可以觀測到 30 等星。

宇宙塵埃與星等

宇宙塵埃會阻擋恆星的光線,導致其視星等變暗。

表:著名的負星等天體

| 天體 | 視星等 |

|---|---|

| 天狼星 | -1.45 |

| 太陽 | -26.74 |

| 滿月 | -12.8 |

| 金星(最亮) | -4.89 |

| 三角座星系 | 6.3 |

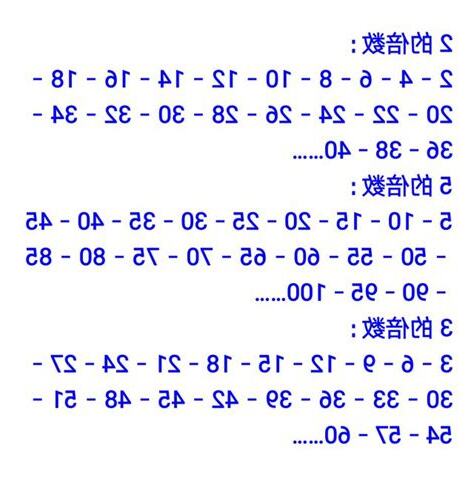

星等倍數:揭開天體亮度的奧秘

星等是一個量化天體明亮程度的單位,以數字表示,數值越小,意味著天體越亮。而星等倍數則是描述兩顆天體明亮度差的術語。

當兩顆天體的星等相差 5 倍時,亮度比約為 100 倍。這意味著,如果一顆星的星等為 X,另一顆星的星等為 X + 5,那麼後者的亮度將是前者的 100 倍。

以下表格列出了星等倍數和亮度比的關係:

| 星等倍數 | 亮度比 |

|---|---|

| 1 | 2.512 |

| 2 | 6.310 |

| 3 | 15.849 |

| 4 | 39.811 |

| 5 | 100.000 |

通過瞭解星等倍數,我們可以比較不同天體的亮度,並推導出它們之間的距離或其他物理特性。具體來説,我們可以使用星等倍數公式:

星等倍數 = (星等1 - 星等2) / 5

應用於天文學

星等倍數在天文學中具有廣泛的應用,例如:

- 估算恆星距離:恆星的亮度隨著距離的增加而減弱。因此,通過測量恆星的星等並與其假設星等(如果距離已知)進行比較,我們可以估算恆星的距離。

- 測定恆星光度:恆星光度是指恆星每單位時間發出的總能量。通過測量恆星的星等及其角半徑,我們可以推導出其光度,提供有關恆星能量輸出的信息。

- 比較星系亮度:星系由大量恆星組成,因此星系總體亮度可以通過測量其所有恆星的星等來確定。比較不同星系的星等亮度有助於研究星系的形成和演化。

例子

例如,太陽的星等為 -26.7, بينما القمر -12.6。因此,星等倍數為:

(星等太陽 - 星等月球) / 5 = (-26.7 - (-12.6)) / 5 = -2.822

這意味著太陽的亮度約為月亮的 650 倍。

延伸閲讀…

星等

絕對星等與視星等 – 科學Online

結論

星等倍數是一個重要的概念,用於量化天體亮度的差值。通過瞭解星等倍數,天文學家可以比較不同天體的亮度,估算距離,確定光度,並研究星系和其他天文學現象的形成和演化。