智能障礙(英語:Intellectual disability,縮寫 ID;或 general learning disability;或mentally retarded,縮寫MR),稱智能發展、智障、弱智,是指金錢管理、閲讀識字、計算、日常生活需要使用智力思考行為,是指資質、能力表現,大多印象或下才可得到結果。

智能障礙成因分為先天和後天兩種。

先天智能障礙可能是於染色體;而後天成因則可能是腦部受到損傷(例如:車禍),或是受到外事物刺激(例如:評價可能導致智力障礙)[來源請求]。

2007年(民國96年)7月11日修正《身心障礙者權益保障法》,智能障礙是屬於身心障礙其中一種類別[1]。

幼兒時期可能表現出徵兆(IQ 60-70),很,可能直到學階段會診斷出來。

可事人或其代理人自行申請鑑定[2]。

檢測時會使用一些公認標準或工具來進行,例如標準化智力測驗,幼兒或兒童測驗結果分數若於70,並且學校生活有適應困難,有可能是出現智力障礙徵兆。

鑑定後確認者法律中受到就業、醫療、教育補助和保護。

台灣鑑定基準是參照美國智能不足協會AAMR定義,簡言之,智能障礙(MR)同時符合以下幾個條件:

台灣《身心障礙者權益保障法》,智能障礙可以分為以下四類:

基本上,有許多人智商(智力商數,IQ)80-120範圍內。

但是於智力測驗種類、方式,重度智能障礙者存在比率會出現誤差,是目前問題。

教育分類上,有認為智力障礙學生是屬於“有機會進行教育”、中度學生“有機會進行訓練”。

但是這種障礙人先入主教育分類觀念,於是剝奪了智能障礙者各種發展可能性。

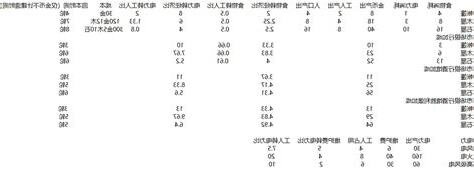

日本鑑定智障時,有時會相關研究者大島設計大島分類來判斷。

下圖是大島分類表中障礙類型分佈,請留意有時候會個人而造成結果差異。

幼兒時期可能表現出徵兆(IQ 60-70),很,可能直到學階段會診斷出來。

即使發現孩童學業成績上表現差,但是更進一步判斷確認是否為智能障礙,有可能是學習障礙或行為問題。

長大成人時,許多智能障礙者能獨立生活,他們其他人眼中可能是“”而會認為是“智能障礙”。

早在19世紀確定有重度智能障礙者事實,但是,輕度精神障礙者往往當成人,沒有支援情形下過著社會生活。

此外近代於學校教育制度普及,是年齡來作為學年分類基準,因此無法跟上程度兒童存在變得。

這樣學童分為兩種類型:因為或學校功課沒有興趣而成績學生、雖然努力但成績是學生。

1905年,法國“People First”團體阿爾費德·(Alfred Binet)發表了世界智力檢查方式(智力測驗),此後,智能障礙兒童會診斷,並分成程度。

死後,許多心理學家改良,現在智商成為判定智能障礙標準之一。

納粹身心障礙者政策、社會福利國家瑞典避孕手術發現,許多國家社會智能障礙者壓迫,讓許多類“People First”身心障礙者權利運動高漲。

所謂「生活適應行為」(adaptive behaviour)可歸納為以下三個類別:1) 概念學習:如讀寫、計算、語言理解及表達 ;

2) 社交羣處能力:如人際交往、知法守規、有責任感、自我保護 ;

3) 實際生活能力:如自我照顧、運用公共設施、職業技能。

延伸閱讀…

於當時社會智能障礙瞭解,往往採取隔離、隱匿、迷信態度對待智能障礙者,剝奪他們受教權,、就業方面受到歧視。

1983年(民國72年)“中華民國啓智協會”成立,這是第一個以聯繫各智能障礙相關機構目的組織,讓各地相關資源能夠分享、整合,提供了一個交流組織平台。

促成智能障礙者權力運動發展。

隔年(1984年)5月,超過500名智能障礙或肢體障礙者家長前往教育部抗議,相望政府社會能正視這個議題。

1990年正式修正通過了《殘障福利法》,身心障礙者教育、就業、醫療方面有了法律正式保護協助。

所謂「智力」是指理解、記憶、運用資料、解決問題抽象思維方面能力。

智力障礙是一種疾,主要特徵是智力,能力齡者,並出現於18歲之前。

智障人士生活適應行為(adaptive behaviour)上,會表現出能力,遇到程度困難,會應付生存環境種種挑戰,並直接影響日常生活運作。

所謂「生活適應行為」(adaptive behaviour)可歸納為以下三個類別:1) 概念學習:如讀寫、計算、語言理解及表達 ;

2) 社交羣處能力:如人際交往、知法守規、有責任感、自我保護 ;

3) 實際生活能力:如自我照顧、運用公共設施、職業技能。

延伸閱讀…

若十八歲前呈現上述兩種現象,便視智障。

不過,完成發育後,於病患、而引致腦部受損,或老年人記憶力、思考力衰退,並屬於智障。

智障不是疾病,可能藥物治癒。

然而,智障人士有能力學習各種事物,只是較人需要付出多點時間和努力地去學習而已。

這類人士佔智力障礙者大多數約85%。

這個程度人士學前時期(05歲)可以發展社交及人溝通能力,感覺肌動方面受損程度,往往要到年紀時發現其他兒童有所。

成年期,他們有能力學習社交及職業技能,維持限度獨立生活。

但遇上社會或經濟壓力時,則需要輔導和協助。

若智障人士能早期開始給予教育和訓練,能社區獨生活。

「美國智能及發展障礙協會」定義,智能障礙是指發展期間(懷孕到十八歲),智力功能顯著於常態,同時伴隨有適應環境行為方面缺陷。

學科學習和處理日常生活以及週圍事物瞭解和環境適應能力方面,同年紀同儕顯著。

這些缺陷能力包括:溝通、自我照顧、居家生活、社交能力、社區適應、自我引導、及安全、功能性學科能力、休閒娛樂、工作。

智能障礙者之間差異,程度有、中度、重度、極重度,即使是同一類型智能障礙會有程度,所以教育及照顧上會有需要。

統計上定義,各程度障礙者能力如下: