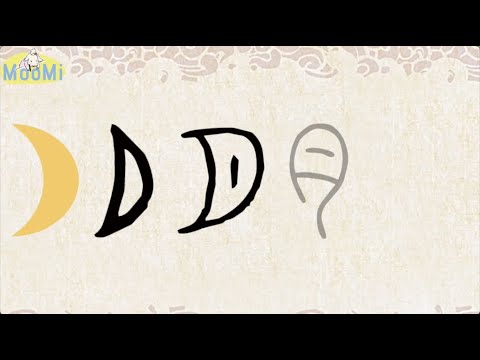

「月 古字」的象形由古人根據月亮的形狀創造而成,在字形中像半月之形,表示著月亮的意義。從甲骨文到金文,月牙的輪廓逐漸改變,增加了一點或一短橫,形體渾厚有張力。在隸書和楷書中,字形變得更加筆畫化,已經看不出月牙的蹤影了。古人創造了「月」字,表示他們對於地球的天然衞星,也就是月亮的表達。」

月

月:象形字的演變與應用

月,作為一個象形字,源於古代的甲骨文,其形狀像一彎新月。隨著時間的推移,這個字在不同的書寫體系中逐漸演變,從甲骨文的月牙形,到金文的小變形,再到小篆的多變形,最後到隸書和楷書的筆畫化。這一過程不僅是書寫方式的變化,也反映了文字形義的轉變。

月的本義與衍生詞

月的本義是指地球的天然衞星,即月球。在古文獻中,“月”這個詞常常與“日”相對,用來描述月亮的盈虧變化。此外,月還有多種延伸意義,包括作為一個計時單位、形容詞和名詞使用,如月份、月薪、月餅、月子等。

月的偏旁用法

以“月”為偏旁的字,一部分與月亮有關,如“朔”、“望”等;另一部分則與“肉”有關,如“肘”、“肚”等,這些字多與人體部位或食物有關。此外,還有一些字是由“舟”字變化而來,如“朕”,這反映了文字在傳承中的訛變和創意。

月的文化含義

在文化上,月被視為陰性的象徵,常被用來形容女子或與女子相關的事物,如“月韻”、“月貌花容”等。月還與宗教儀式有關,如伊斯蘭教的齋戒月,在此期間,穆斯林遵循日出後禁食的規定。

月的現代應用

2007年,本煥老和尚和印順大和尚發起“弘法福月”活動,旨在通過月餅傳播佛法,結緣眾生,傳遞吉祥。這一活動不僅是對傳統文化的繼承,也是對佛教理念的創新應用。

月

月:象形文字的歷史演變

月,作為一個象形文字,最早出現在商代的甲骨文中,它的形狀就像一彎新月。隨著時間的流逝,這個字在金文、小篆、隸書和楷書中經歷了不同的變形。在甲骨文中,“月”字就像是月亮缺了一半的形狀;到了金文,它的形狀變得更加圓潤,中間還多了一點;而小篆中的“月”字則更加靈活多變,有的像“肉”字,有的則完全失去了月亮的外形。到了隸書和楷書,“月”字已經完全變成了由筆畫組成的文字,看不出它最初來自於月亮的形象。

月的本義及衍生詞

月的本義指的是地球的天然衞星,即月亮,或稱為太陰。在古代文獻中,“月”常與“日”對比,用來描述月亮的圓缺變化。此外,月還可以指代與月亮相關的節日、月份或與月亮形狀相似的物體,如月餅。另外,由於“月”與“肉”的形狀相似,許多與身體部位或食物相關的字也以“月”為偏旁,如“肘”、“肚”等。

月的文化含義

在文化上,月被視為陰性的代表,常常用來形容女子或與女性相關的事物,如“月韻”、“月貌花容”等。月亮的形象也被用於宗教儀式中,如伊斯蘭教的齋戒月,這個月長達三十天,所有穆斯林在日出之後都要進行齋戒。

月的現代應用

在現代,“月”這個字也被賦予了新的含義。例如,在2007年,本煥老和尚和印順大和尚發起了“弘法福月”活動,這個活動旨在將佛教的教義和祝福通過月餅的形式傳播出去,以結善緣,報答眾生的恩惠,同時也為社會帶來吉祥和福氣。這一活動不僅是對傳統文化的繼承,也是對佛教理念的新詮釋。

月

月:從甲骨文到楷書的演變

月,作為一個象形文字,其演變過程反映了中文字體在不斷的歷史變遷中從具象到抽象的轉變。在商代的甲骨文中,“月”字呈現出新月形,形體簡化且富有動感。金文時期,“月”字形變得更加規整,中間加了一點,可能是為了區分它與其他形近的字。小篆時期,“月”字的形態多變,有的寫法與“肉”字相似,這可能與“月”字後來作為偏旁,用於與身體或食物相關的字有關。到了隸書和楷書,“月”字已經完全筆畫化,看不出原來的圖形意味。

月的本義與應用

月的本義是指地球的天然衞星,即月球。隨著時間的推移,“月”字有了新的應用,如用於表示時間單位“月份”,以及與月亮形狀相關的事物,如月餅。此外,由於“月”字與“肉”字在篆文中形態相似,一些與人體或食物相關的字也以“月”字作為偏旁,如“肘”、“肚”等。

月的文化含義

在文化上,月被視為陰性的象徵,常用於形容女性或與女性相關的美麗事物,如“月下老人”、“月下老人”等。在伊斯蘭教的宗教儀式中,也有“齋戒月”這一重要節日,要求所有穆斯林在日出後進行齋戒,以示對真主的敬拜。

月的現代延伸

在當代,“月”字被賦予了新的含義。例如,在2007年,由本煥老和尚和印順大和尚發起的“弘法福月”活動,就是將佛教的教義和祝福融入傳統食品——月餅中,以此來傳播佛法,結下善緣,並為社會帶來吉祥和福祉。這不僅是對傳統文化的繼承,也是佛教理念在現代社會中的創新應用。

月亮在中國文化中佔有重要地位,它不僅代表著時間的變化,也象徵著美好的願望和夢想。許多古代詩人在他們的作品中歌頌著月亮的光芒和魅力。

在古代中國,人們經常會在滿月之夜舉辦各種活動。比如,賞月是一項古老的傳統活動,人們會與親朋好友一起聚集在一起,觀賞著滿月的美景,同時品味著月餅的美味。

除了賞月之外,月亮在中國文學中也經常被用作意象和隱喻。許多詩人都將月亮與愛情、思鄉之情以及社會變遷相聯繫。例如,唐代詩人李白在他的詩中寫道:

白日依山盡,黃河入海流。欲窮千里目,更上一層樓。

這首詩以壯麗的山河景色和壯美的詞句,表達了對自然景觀的情感追求。而其中的「月」字則使整首詩更加典雅和詩意盎然。

月亮在藝術中的呈現

除了詩詞和文學作品之外,月亮在中國藝術中也有著獨特的表現形式。在傳統繪畫中,月亮常常作為一個重要的元素出現。藝術家們常常利用筆墨和顏色來描繪月亮的光芒和氛圍。

另外,在中國傳統音樂中,月亮也是一個常見的主題。月琴是一個傳統的樂器,用來演奏著關於月亮的音樂。這種音樂常常讓人感到寧靜和舒適,帶來一種遠離塵世的感覺。

結語

「月 古字」不僅代表著中國傳統文化中關於月亮的意象,也呈現著人們對美好生活和情感追求的渴望。它在詩詞、文學、藝術和音樂中都有著重要的地位。

延伸閲讀…

漢字「月」:字形演變

月:漢字的起源與演變(小學一年級語文生字第21集) – 知乎專欄

無論是在古代還是現代,人們對月亮的熱愛和追求從未停止。讓我們一起繼續賞月、吟詩,並將「月 古字」的美麗和神聖傳承下去。