劉邦斬白蟒與五行學説

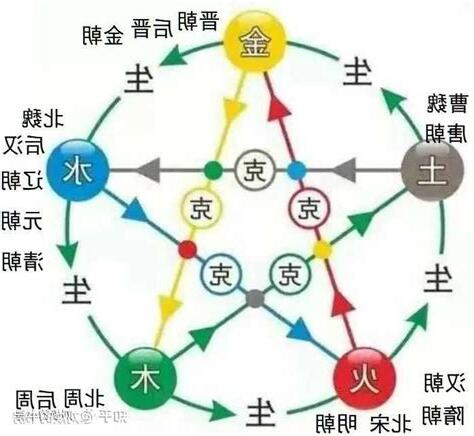

《史記 高祖本紀》中記載,漢高祖劉邦在擔任沛縣亭長時,曾斬殺一條攔路的白蟒,這件事後來被解釋為與中國傳統的五行學説有關。五行學説認為,世界由木、火、土、金、水五種基本元素構成,這些元素之間存在相生相剋的關係。在歷史的變遷中,不同朝代據五行相生相剋的規律更迭。

中國歷史上的朝代更替遵循着兩種模式:一是堯舜禪讓的政治傳承,另一種則是通過武力征伐完成政權轉移。在前一種模式中,新朝代會繼承前朝的五行屬性,這是由於五行中的相生關係;而在後一種模式中,新朝代會取代舊朝的五行屬性,這是由於五行中的相剋關係。根據這種五行理論,秦朝被認為是水德,而漢朝則被認為是土德,因為它取代了秦朝。

漢代學者公孫臣認為,由於漢朝繼承了秦朝的統治,根據五行的傳承,漢朝應該是土德。他還提出,當土德昌盛時,黃龍會出現作為祥瑞之兆。因此,他建議漢朝應該改正朔,恢復上古的黃色服飾,以符應土德的色彩。

五德終始説的影響深遠,不僅在中國歷史觀上有所體現,也影響了後世的信仰和實踐。這套學説由戰國時期的陰陽家鄒衍提出,後經漢代學者劉歆的發展,成為解釋王朝更替的一種重要理論。根據這一理論,夏朝屬木,商朝屬金,周朝屬火,秦朝屬水,漢朝則屬土。這種觀點在中國歷史和文化中佔有重要地位。

當談論中國歷史時,朝代和五行是不可忽視的重要元素。朝代五行指的是中國歷代朝代與五行屬性之間的對應關係。

根據傳統中國哲學,不同的朝代代表著不同的五行元素,反映了當時社會和文化的變化。

談到朝代五行,我們首先想到的是對應關係。在中國古代歷史上,不同的朝代被賦予了不同的五行名稱。例如,有些朝代被歸類為木,代表著生機和成長;有些是金,代表著堅固和堅持;還有一些是水,代表著變動和流動。這種對應關係反映了中國古代人們對於世界運行規律的理解和詮釋。

在古代中國,人們相信世界是由五種元素構成的:木、火、土、金和水。每個元素都有其獨特的特徵和象徵意義。這種五行的理論融入了中國的哲學、醫學、風水等領域,影響著人們的生活和思想方式。

對於歷史學家和研究人員來説,朝代五行是一個不可或缺的研究領域。他們通過研究不同朝代的五行屬性,可以更好地理解古代中國社會和文化的發展。此外,根據五行屬性的變化,我們還可以瞭解到中國歷史上各個朝代的優勢和劣勢。

總結來説,朝代五行是中國歷史中一個重要且獨特的概念。通過對不同朝代的五行屬性的研究,我們可以更深入地瞭解中國古代社會和文化的變遷。這個概念不僅在學術研究中有著廣泛的應用,也反映了中國古代人們對於世界運行規律的詮釋和理解。

延伸閲讀…

如果用五行屬性代表朝代,各個朝代都是什麼屬性?

朝代五行