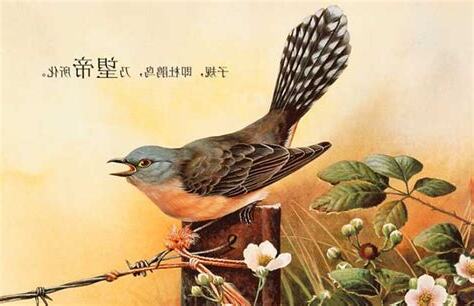

杜鵑泣血:一位君主的勸諫與犧牲

在周朝末年的蜀國,曾有一位明君杜宇,又稱望帝。望帝憂心忡忡於蜀國的水患,便懸賞招納治水奇才。後有一位異人鱉靈現身,助蜀國平息水患。望帝感念鱉靈功績,禪讓王位予他,自己則隱居西山。

鱉靈登基為叢帝,初期勵精圖治,造福百姓。然隨著時光流逝,叢帝逐漸驕橫自大,不納諫言,亦不體恤民情,令百姓憂慮。

消息傳至西山的望帝耳中,令他寢食難安。他決定親自進宮勸諫叢帝,卻因民眾蜂擁而至,致使叢帝誤解為叛亂,將城門緊閉,拒阻望帝和百姓入城。

失望的望帝回到西山,卻仍決心挽救蜀國。他化作一隻會飛的杜鵑鳥,飛進宮廷,於楠木樹上高聲啼叫:「民貴,民貴!」

原本清明的叢帝,聽到杜鵑啼鳴後,幡然醒悟,認清自己的過錯。他痛悔不已,重新體恤民情,成為一位深受愛戴的好君王。

然而,變身為杜鵑鳥的望帝,卻無法變回原形。他決心用餘生警誡後世君王,高聲疾呼「民貴」的重要性。他啼叫得聲嘶力竭,用鮮血染紅了嘴巴,苦心孤詣,卻鮮有帝王領悟。

於是,世世代代的蜀人,感念杜鵑的犧牲,傳承著「不打杜鵑」的習俗,以此表達對這位愛民君主的敬意。

而杜鵑鳥的啼聲,穿越時空,成為君王失德的殷鑑,也成為百姓盼望明君賢政的象徵。

| 杜鵑啼血 | 勸諫叢帝 | 民貴於君 | 帝王失德 |

|---|---|---|---|

| 犧牲自我 | 高聲啼叫 | 苦口婆心 | 無動於衷 |

| 化身杜鵑 | 歷盡滄桑 | 鮮血染唇 | 殷鑑不遠 |

| 體恤民情 | 幡然醒悟 | 愛民安邦 | 以民為本 |

| 忠君愛國 | 誤解成反 | 拒絕入城 | 民心向背 |

| 明君隱居 | 驕橫自大 | 拒納諫言 | 失去民心 |

| 治水奇才 | 立下奇功 | 禪讓王位 | 居功自傲 |

| 水患肆虐 | 仁民愛物 | 懸賞招才 | 憂國憂民 |

杜鵑泣血:悲劇起源與象徵意義

杜鵑泣血,出自古希臘神話中的悲劇故事,講述了特蕾斯國王潘狄翁的女兒菲洛墨拉與姨父特瑞斯的悲慘經歷,揭露了人性的黑暗和無情。

| 角色 | 説明 |

|---|---|

| 菲洛墨拉 | 特蕾斯國王潘狄翁的女兒 |

| 特瑞斯 | 潘狄翁的兄弟,菲洛墨拉的姨父 |

| 普羅克涅 | 菲洛墨拉的姐姐,特瑞斯的妻子 |

| 伊提斯 | 普羅克涅與特瑞斯的兒子 |

悲劇起源

菲洛墨拉貌美如花,引起特瑞斯的覬覦。他誘騙菲洛墨拉進入森林,在她身上施暴。菲洛墨拉試圖逃脱,但被特瑞斯抓住。為了阻止她揭露自己的罪行,特瑞斯殘忍地割下了她的舌頭。

悲傷與憤怒

殘缺的菲洛墨拉無法言語,只能用刺繡表達自己的遭遇。她巧妙地將刺繡送給姐姐普羅克涅,揭開了特瑞斯的暴行。普羅克涅勃然大怒,決心復仇。

復仇與代價

普羅克涅設下圈套,將特瑞斯的兒子伊提斯殺死,並煮成了一道菜餚端給特瑞斯食用。特瑞斯發現自己吃的是親生兒子的肉後,震怒不已,追殺普羅克涅和菲洛墨拉。

神話意義

「杜鵑泣血」成為一個悲劇性的象徵,代表著:

- 沉默與受難: フィロメラ的被割掉舌頭象徵 著無聲的痛苦和不能表達自己的冤屈。

- 女性的脆弱: フィロメラ和普羅克涅的悲劇反映了古代社會中女性的脆弱地位。

- 暴力的毀滅性: 特瑞斯的殘忍行為帶來了毀滅性的後果,滅絕了他的家族。

- 復仇的代價: 普羅克涅的復仇雖然為菲洛墨拉報了仇,但也讓她付出了慘痛的代價。

- 自然界的哀傷: 傳説中,菲洛墨拉被變成了一隻杜鵑鳥,它的叫聲像是在哭泣,哀悼她失去的舌頭和兒子。

後世影響

「杜鵑泣血」的故事已被改編為歌劇、戲劇和文學作品,繼續激發著後人對人性和正義的思考。它提醒我們,暴力、沉默和復仇的循環永遠不會帶來真正的解決方案,只有寬容、理解和正義才能真正地治癒創傷。

延伸閲讀…

杜鵑泣血

杜鵑泣血