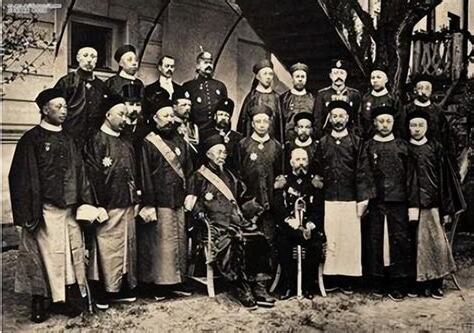

「東南互保」是清末八國聯軍期間,大清帝國東南各省督撫遵從慈禧太后的命令,避免與列強宣戰,以免陷入整個國家的戰爭。慈禧太后宣戰後,兩廣總督李鴻章、兩江總督劉坤一、湖廣總督張之洞、閩浙總督許應騤、山東巡撫袁世凱、安徽巡撫王之春、廣東巡撫德壽等督撫私下與外國達成和平協議,違抗「支持義和團」的命令。這些督撫以慈禧的宣戰詔書為藉口,聲稱太后與天子被拳匪劫持而矯詔,是「亂命」。太平天國平定後,地方政務已為湘軍、淮軍軍閥所掌控。

東南互保 – 建立社區的安全網

東南互保是一個創新的社區保險計劃,旨在通過共同協作和互助的方式,提供社區居民更可負擔的保障和安全網。東南互保的核心理念是將風險分散到參與計劃的社區成員之間,以減輕個人的負擔,並提供更全面的保障。

「東南互保」這一詞語在當今社會越來越受到關注,並被廣泛應用於各種社區專案和倡議中。東南互保的理念源於古代人們為了共同生存和保護,互相幫助的方式。如今,這種互助共保的概念通過現代科技和社交媒體的力量變得更具規模和可行性。

東南互保計劃的運作非常簡單明瞭。社區成員共同投入一部分資金,形成一個基金池。當有人遭遇到意外或損失時,可以向基金池申請賠償。這樣,每個參與計劃的人都可以分享風險,減輕個人的負擔。

東南互保的成功關鍵在於社區合作和信任。成員的共同目標是保護和支持彼此。舉例來説,東南互保可以覆蓋各種意外事件、自然災害、甚至是社區內發生的小型損失。這一計劃促進了社區的凝聚力,同時也提醒了人們重視風險管理和保障。

東南互保的運作也倚賴現代科技的支援。透過網絡平台和智能手機應用,成員可以輕鬆管理和參與計劃。這樣的創新技術不僅簡化了流程,還提供了更多的信息和資源,使參與者更容易理解和參與計劃。

由於東南互保能夠提供更負擔得起的保障,並且為社區居民提供了更大的安全感,它受到了越來越多社區的歡迎和支持。從小型社區到整個城市的規模,東南互保都有潛力成為建立社區安全的模範。

東南互保,又稱作東南自保,源自於清朝末年的八國聯軍侵華時期。當時,清政府在慈禧太后的領導下,向多國宣戰,然而,包括兩廣總督李鴻章、兩江總督劉坤一、湖廣總督張之洞在內的諸位地方督撫,並未遵從這一命令,而是與外國勢力達成了和平協議,這一行為有效地避免了中國全境陷入戰爭的危局。

在政治上,這些督撫們為了保住自身的聲譽和地盤,提出了「拳匪劫持太后與天子而矯詔」的説法,將宣戰視為「亂命」,從而避免了與外國勢力的直接衝突。這一舉動在當時的中國政壇引起了一定程度的震動,也為日後的政局變化埋下了伏筆。

東南互保的背景和動因

太平天國運動被鎮壓後,兩江、閩浙等地區的政務逐漸遠離了皇室的控制,轉由湘軍、淮軍等地方軍閥把持。當義和團運動興起,慈禧太后尚未正式向各國宣戰之際,這些地方的督撫們就已經開始商討如何保持當地的穩定,避免列強以此為藉口進行軍事幹預。

在這一過程中,鐵路大臣盛宣懷(其父盛康曾任湘軍胡林翼的軍需官,與李鴻章有深厚交情)起到了重要作用。他下令各地電信局扣押了慈禧太后的宣戰詔書,並將此消息僅限於地方督撫之間傳閲。這一行為無疑鼓勵了東南各省的抗命情緒,最終導致了李鴻章等人公開表達對宣戰的不支持。

東南互保的實踐與影響

1900年6月21日,慈禧太后以光緒帝的名義向多國宣戰。此時,地方督撫們的態度已經很明確:他們認為這一命令是「亂命」,不應被遵從。兩廣總督李鴻章甚至直接電報慈禧,表示「粵不奉詔」,這一行動得到了東南各省督撫的支持。

總之,東南互保是清朝末年地方勢力為了保護自身利益和維護地區穩定而採取的一種特殊策略。這一事件不僅體現了當時地方與中央的權力矛盾,也反映了在國家危難時刻,不同政治勢力之間的複雜博弈。