「攀龍第十二世」林秀俊,字茂春,號天成,號成祖,乳名王。

清康熙三十八(歲次己卯,西元 1699 )年閏七月十五日未時,誕生「 福建省漳州府漳浦縣 」;卒於乾隆三十六(歲次辛卯,西元 1771 )年五月十四日午時,葬於「 裏族莊 搭搭 攸山之平原 ( 今粉寮地區 ) 」 註 1 ,享壽七十三歲。

祖父名日 火昌 ,字色,生八子 註 2 。

養父「夜」 註 3 ,無婚配,其長兄「族」一子(即林秀俊)。

秀俊成年後,故鄉宋氏(名蔭,諡慈惠) 註 4 結婚;育有一子,名海廟。

康熙末年,秀俊弱冠齡,胸懷大志,離鄉背井,遠渡重洋,來到台灣「北」地區,擔任通事和投入拓荒事業。

後,再娶平埔族擺接社潘氏(名蛤霍,諡儉) 註 5 妾,生二子,名海籌與海文,計二妻三子。

在台五十載歲月中,秀俊曾擔任過甲、後 龍 和淡水諸社通事,負責「番社」與官府或漢移民間翻譯、溝通服務工作。

於通事職務,再娶「番婦」為妻室;且三子中次子和參子,是「番婦」所生,能全力襄助父親事業,所以「番社」荒埔 鏷 漢移民承墾開拓過程中,林氏佔有條件,以致於「 田園、房屋到處散佈 」 註 6 著。

從乾隆二(西元 1737 ,秀俊當年 39 歲)年二月,林天成(即林秀俊)、陳鳴琳和鄭維謙三人訂立合約中 註 7 ,記載「 康熙伍拾玖年陳夢蘭、朱焜侯、陳化伯公置北路淡水臘 (今台北市區) 、八芝連林 (今士林區) 、滬尾 (今淡水) 、八里坌 (今八里鄉) 、興直 (今新莊、泰山、五股一帶) 處五莊草地。

其臘四莊經節次開墾,惟興直一莊未暇整理,是以致外人有請墾之舉,而陳與鄭廈,林淡,不忍袖手,出頭招佃開圳墾耕,貼納餉課,楊、許互控多年,獨任… 」由此可知,秀俊於康熙末年雍正年間,業友人陳鳴琳和鄭維謙合夥「開圳墾耕」台北盆地荒野。

乾隆九年,陳鳴琳和鄭維謙三人,興直莊產權丈分後,秀俊自立「林成祖」墾號,開拓擺接莊、蚋莊和溪洲地區。

秀俊家族,內湖地區開墾農地,分佈內湖「裏族莊」,包含十四份、石壁潭羊、灣仔和粉寮地區。

擺接莊開拓範圍,是「 東至溪 (今新店溪) ,西至擺接溪 (今大漢溪) ,南至擺突突,北至武勞灣 」,涵蓋當今板橋平原板橋、中和及土城一帶。

日後,其家族開發了新店安坑和內湖地區。

《淡水廳志》水利篇中,記載著「 大安陂圳…圳三里餘,一帶溪植樹。

顧圳業户林成祖鳩佃置。

其水自三叉河二甲九(今大漢溪土城媽祖田段) 鴟鴞山下透九芎林引入陡門下分圳,寬二丈四尺,長十餘裏。

灌溉大安 寮 港仔嘴莊田一千餘甲。

」、「 永豐陂圳…圳五里餘。

業户林成祖鳩佃置。

其水鑿石孔穿尖山,坑口 (今新店安坑地區) 接引青潭大溪水流,南勢角枋 寮 莊,灌溉田一百九十餘甲。

」和「 坑圳…長二里餘,永豐陂毗連。

業户杜 (應為林姓) 登選 (海廟第四子) 鳩佃置。

其水青潭大溪引入,灌溉安坑莊田六十餘甲 」 。

苗栗後龍地區,有「 貓裹莊圳…乾隆三十四年,眾佃甲科派置。

其水發源於合番坪,龜山頭築石壆瀦之。

林秀俊分開圳道,灌溉田四百四十八甲 … 」記錄。

其中「大安陂圳」、「永豐陂圳」和「貓裹莊圳」是秀俊有生之年,經手規劃完成。

「貓裹莊圳」開圳,和大甲德化社荒埔「 鏷 漢人承墾 」記載,可佐證墾跡,出現苗栗後龍和台中大甲一帶。

早期拓荒過程中,水圳帶給農地生機;可是,圳路維護工作,是要投入經費和人力管理,原因是昔日建築工事,法,且遭受洪水損害。

大安圳多次崩塌,致使林家所投入巨資,無法回收,財務日益惡化,典賣土地來籌款修圳!到了道光二十六(西元 1846 )年以降,裔孫無法支付此債務,大安圳營權,轉讓同是漳州籍林本源家族;而自留部份田產,俟他日東山再起。

舊時,秀俊家族於「擺接十三莊」 註 8 ,置有後埔、新埔、深丘和枋寮(今中和)公館,負責收租納穀業務;另外西盛地區,設立一座倉庫囤積穀物。

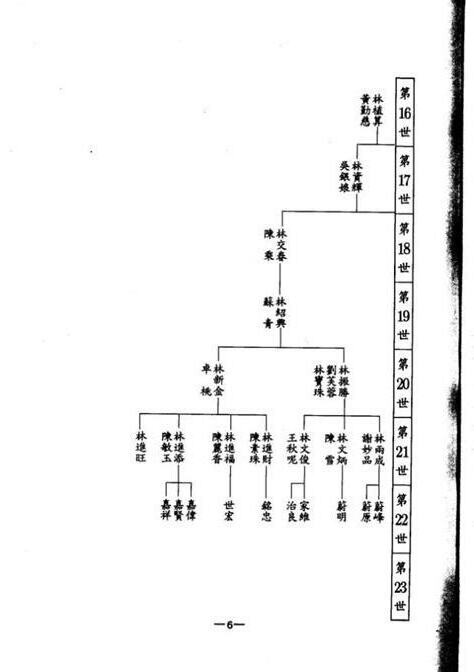

林家三大房子孫,大房海廟(人丁,子孫)居板橋後埔公館(開基祖厝),第二房海籌住新埔公館,第三房海文(人丁)居深丘公館。

位於板橋市後埔街「後埔館」,目前保留「正身」磚造舊建物和右翼護龍,呈現格局。

板橋市國光路 197 巷 2 、 4 號「新埔館」,公館三合院式,於十餘年前拆除;後,民國七十七年改建為公寓式住宅羣,設有「九鯉湖仙公祖」和「林成祖公館祠堂」。

秀俊家族,內湖地區開墾農地,分佈內湖「裏族莊」,包含十四份、石壁潭羊、灣仔和粉寮地區。

林家設有「上公館」和「下公館」;「上公館」大房子孫居住,原位於今日國防醫學中心內,早期工兵學校籌建時,「上公館」政府徵收後,遭拆除。

「下公館」第二房子孫居住,原位於粉寮,即林秀俊墓園前方百餘公尺處,基隆河截彎取直、市地重劃時,剷平地了。

「上公館」建築年代些,內湖族人大部份居住此處。

當今,內湖地區族人,是大房海廟支系主。

海廟長子(即秀俊孫)登墀墓園,位在內湖白鷺山南麓;墓園坐西北朝東南,其墓碑書刻「 金浦 皇清待贈太學生登墀林公墓,嘉慶癸亥 (西元 1803 ) 年修,二大房子孫立 」。

今祖孫墓園,同時立於當年開拓土地上,朝夕與之伍。

大房第廿一世裔孫林鴻章表示,當年渡台拓墾內湖荒埔時,身旁攜帶三尊神像保佑,一當今「公館莊武身開漳聖王陳元光」,二是現在奉祀於板橋「新埔館」「九鯉湖仙公祖」,第三尊乃「郭聖王」。

傳説中「十四份陂圳」是秀俊開築;參閲日治時期《台北廳志》水利篇記載,稱十四份圳是十四份陂和公館陂所組成;兩陂面積二十 四甲 餘,可灌溉裏族莊附近一百九十 六甲 農地,創設於乾隆年間。

明治四十(西元 1907 )年七月,劃定公共埤圳。

筆者獲得鴻章君珍藏署名「台北廳」,郵寄十四份圳「水圳管理人」林慶仲傳喚單(明信片)資料,證明十四份圳的經營所有權,乃林家擁有。

眾多裔孫羣中,首推前交通部長林(屬第二房,第十九世孫),是其宗派下且具有知名度一位公眾人物;豐正曾服務過中國國民黨台南縣黨部主任委員、台灣省黨部主任委員和中央黨部秘書長,民選台北縣長、台灣省民政廳長、台灣省副省長和內政部長職務。

林清火 (屬第一房,第十九世孫), 係昔日「十四份圳」管理人 (圳) 林慶仲第三子;年時代,選 日治時期 民選「內湖街莊協議會議員」,以及台灣光復後,擔任過首屆湖興村長 。

第廿一世裔孫林鴻基(火長孫),選過 台 北市第四屆議會議員。

註 1 板橋後埔館林氏神主牌記載生卒時辰;另神主牌正面書「 皇清 顯考 例 刺 授儒林郎 諡恭敏 林府 君神主,男海籌 承重孫登墀 杖期孫彤雲仝奉祀 」。

林秀俊墓十八世紀台北盆地(範圍包含今板橋、新莊、土城、永和、內湖[2])開台祖林秀俊墳墓,位於台北市內湖區林秀俊文教基金會樓旁草地上,佔地面積871.5坪,林秀俊文教基金會管理。

[2][4]。

林秀俊墓是清代閩南墓葬,是少數保存都市墓葬建築。

於1991年內湖土地重劃時預定拆除,同年11月23日登陸台北市直轄市定蹟而得以保留,並於2002年4月26日修復遺跡。

[1][2]

林秀俊(1699年-1771年)墾號:林成祖,福建漳州人,、善交際,渡海來台後原住民和朝廷信任,任職通事五十年,財富權力當時無出其右,推行「贌墾」進行開墾,並主導大安圳[6]、永豐圳[7]水利工程。

[5][8]

林秀俊卒於1771年5月14日,葬於內湖裏族粉寮。

[9]林秀俊生前認為此地風水,原有意在此地蓋房子定居,因此子孫林秀俊葬於此地。

墓園於林秀俊死後三年(1774年)完工,墓園坐東朝西偏南28.5度。

[5]

林秀俊墓傳統閩南式墓地[1],為台北盆地少數保存清代大墓[1]。

墓碑中心分金線,左右呈,內而外是墓領巾、墓規、墓冠、墓冠柱、墓肩、供桌、螺鼓柱、內墓埕(印鬥柱)、中墓埕(木筆柱、南瓜柱)、外墓埕(石獅柱、避邪金鎗、避邪金剛鎚)[5]。

為何林秀俊家族後來聲勢不如板橋林家?史料指出,關鍵於林爽文事件政治迫害傳承林秀俊本人農夫性格。

延伸閱讀…

[11]

墓冠浮刻雙龍戲珠紋飾[12],是日治時期昭和三年(1928年),管理人林慶仲董事相議重修時所添加作品[2]。

老頭介紹大溪李金興家族原屠宰業,到了第三代李炳生靠著「番大租」起家,第四代李騰芳進學中舉,成為大溪頭面人物。

當年大溪幾個家族是如此發家。

(詳見拙文:大溪李騰芳古厝)在台灣史上,漢人靠著巴結番目,承租番地,招人墾地,做起佃首,因而發家。

以下一位傳奇人物:林秀俊。

近年企業主爭搶進內科蓋總部,但位處精華區有一座墓園,佔地800多坪、價值13億元;擁有墓園林氏家族,內湖地主,本刊獨家取得家族史料,讓外界一窺。

日前信義房屋全球資產中心市調發現,有達7成正在急尋總部地企業主,台北市內科宗路段;而這個大樓林立獵地熱區中,位於民權東路六段宗路二段交會處、內湖運動公園對面,有個佔地871.5坪墓園,當地目前每坪地價上看150萬元以上行情推估,市值高達13億元,堪稱是全台墓園。

外界墓園擁有者是誰?殊不知緊鄰墓園旁、去年落成啟用商辦大樓,外牆上寫著「林秀俊文教基金會」,墓園主人。

在台灣有300年歷史林秀俊家族,這棟大樓打造為林家家族總部大樓。

代表林秀俊三房子孫林秀俊文教基金會主委林麒星、副主委林耀宗林榮松透露,林家後人經詳細史料整理後,準備明年節前,運用4樓約600坪空間成立紀念館,本刊他們下,獨家取得這份即曝光史料。

林秀俊是1699年出生中國福建漳州台灣首批拓荒者,清朝康熙年間,年20歲他,過當時稱為「黑水溝」台灣海峽來台開墾,時間比起道光年間發跡板橋林家還早上許多,因此坊間傳言他可能是霧峯林家、板橋林家、三重幫林家一支分脈,其屬誤解。

林家祖譜,這是涵蓋470個家庭、家族成員達上千人大家族,而能整合家族共識、促成興建家族大樓文史整理關鍵人物,身為林家二房第19世子孫國民黨前副主席林豐正弟弟林豐茂。

林台中大甲一帶開墾,後一路北,新北市新莊區、板橋區發展,後進入台北市內湖區,於內湖湖光山色著迷,因此林秀俊此地終老。

而林家內湖家族古厝,離墓園宗路二段121巷轉角處、目前變成加油站基地上,後世家人部分留守板橋家業外,多數家人因要近照顧墓園散居內湖,傳承下來土地資產多這兩地主。

至於林秀俊百年古墓,是他1771年過世後3年才建好,基隆河截彎取直前,不僅能看到河景,連墓碑前空地是暗藏水脈、會冒水泡湧泉地,且處於圓山飯店龍頭龍脈尾巴,是風水學上難得「螃蟹穴」,蹟後,目前產權歸國家所有。

於如今改變風水地理,林家後人認為,祖先言行與拓荒精神才是他們留下最佳典範。

林秀俊家族台灣貢獻,隨著台灣開墾足跡,完成包含台中市大甲圳、新北市大安圳、永豐圳安坑圳、台北市十四分埤圳水利灌溉系統,帶動台灣農業發展。

當年林秀俊新莊開墾面積達600多甲,後進入板橋、內湖地發展,開墾出數百甲農地,雖然一度賣地投入新地區水利建設,但既有龐大農地的穀物收成加上水利設施收取使用費,這個家族創造出資產勢力。

早期大台北開墾出上千甲農地外,內科啟動徵地計畫前,林耀宗表示,不含各房子孫土地資產,林秀俊家族祭祀公業持有公有土地資產多達13甲,但成為內科計畫受害者,因為土地重劃捐了地,如今規模瘦身許多。

林麒星表示,林秀俊文教基金會去年完約1600坪、位於內湖公有土地後,目前名下僅持有這棟地坪950坪商辦大樓,4樓自用外,其餘出租給一家水耕蔬菜業者,土地處分租金收益,維持基金會運作外,主要於助學金、生日金、敬老金出席費、掃墓車馬費家族福利支出,未來會有一部分推廣家族歷史上,短期內會考慮投資其他事業或資產。

林耀宗直言,於早年家族組織並,像板橋林家資產傳承集中,家產多半採均分方式分給子孫後過問,加上家族成員是士農工商各自發展,並非打組織戰家族形態,因此沒有相關統計。

不過自己時候認知,內科一路到松山機場土地全屬林秀俊家族成員擁有,因此如家族單位計算,應是內湖地主。

此外,林秀俊家族另一個主要聚落新北市板橋區,地資產。

為何林秀俊家族後來聲勢不如板橋林家?史料指出,關鍵於林爽文事件政治迫害傳承林秀俊本人農夫性格。

延伸閱讀…

爆發於清乾隆51年林爽文起義事件,因為天地會成員響應,而林秀俊家鄉福建漳州本天地會大本營,接濟過逃難來台故鄉族人,讓少林家人受到牽連被捕入獄,造成林家後代大量變賣土地籌錢進京救人,説時林家土地,賣在台經商有成績板橋林家,同時這個政治事件打擊,讓林秀俊家族元氣傷,成為家業發展低調關鍵轉折點。

「我只是個種田人!」是林秀俊家族耆老口耳相傳200餘年、林秀俊親口自己生平所下一句自我定位,從生平事蹟能看到,林秀俊多次賣掉開墾出來土地資產,並資金投入地區開發水利建設,開墾專注,並中累積個人財富,林榮松形容説,「如果板橋林家是善於經商商人,那我們家單純農夫。

」到了道光26年,林家第4代林步蟾,大量土地籌資無法修好颱風破大安圳,後了讓大安圳能運作下去,所有權讓板橋林家,因此,林秀俊家族原本板橋勢力,板橋林家取代;然而,林秀俊家族即使知名度比不上板橋林家,但家族成員內湖土地資產驚人,市場上具有舉足地位。

身為大安人,不可不知開發大安鄉功臣林秀俊。

台北盆地是清初少數漳泉及粵人入墾開發起來,其中林秀俊認為是一位開拓驅。

林秀俊,號「成祖」,生於康熙三十八年(1699),卒於乾隆三十五年(1770),享年七十二歲。

福建漳州人,弱冠離鄉來台開墾。

五十歲後自號「林成祖」,致力擺接堡及大加納堡一帶墾拓開圳。

其開墾範圍包括今板橋、土城、永和、中和及內湖一帶。

林先生是福建省漳浦縣人,家中世代種田,年少時懷有志向。

他朋友,發現他希望到台灣開拓新天地時,大家籌集了數百兩資金,讓他到台灣來實現理想。

林秀俊是雍正十二年(1734)渡海來台彎。

他到台灣時,是住大甲,然後租大安塭寮、水柳、溪洲、松仔腳、牛埔一帶土地,招佃開墾。

他墾號叫做「林成祖」。

荒地開墾後,他隨著引溪水鑿水圳,灌溉他開墾田。

因為土地、灌溉、氣候、因此農作物一年可收穫兩次。

隨著開墾面積擴大,他財富一天一天增多。

甲大安開墾有了一個段落後,林先生接著北上到擺接社(板橋)、枋寮(中和市)、臘(台北市)、興直(新莊市)一帶開墾。

聽説營得宜,每年租穀收入達一萬石,因而富甲一方。

墓形制採用傳統閩南式,墓丘中心,前置石彫墓碑,左右肩石夾立,垣層層彎曲伸出,呈環抱狀,前有墓庭后土,格局開展,係傳統風水理論建造出來結果,為台北盆地內少數保存清代古墓。

林秀俊古墓園建造於清乾隆三十九年(1774),基地面積有八百餘坪,坐東北朝西南方住,背倚公館山,面向基隆河,風水來説,左青龍乃南港山脈,右白虎為五指山脈。

墓園形制是傳統閩南三進式,格局開展,現今台北地區少見且保存清代墓園。

古墓於昭和3年(1928年)重修過。

民國八十年內湖地區辦理市地重劃,墳墓有拆毀虞,林家子孫主動爭取,呈請主管機關會專家學者堪議,認定提列國家三級蹟,於是古墓得以保存。

民國九十年,颱風水患,墓地受侵害毀損,政府文化資產保護法撥款協助修建,終於使這座古墓得以這片青翠草地上供後人弔思古。

這座古墓歷史,今年滿230年。

林秀俊墓座落於內湖港墘粉寮地區,完工於清乾隆卅九年。

其座朝西偏南28.5度,林姓族譜志上載「坐寅申兼艮坤用丙午丙申分金」。

背靠公館山,前有基隆河,虎猶有大崙頭山,符合中墓埕聯曰「堂內三局水,案外萬廷山」吉相寶地。

墓園主要墓身、墓埕、墓手及福神構成。

墓身主體標示墓主身份墓碑及左右側墓冠柱墓肩。

其面1:1,墓碑刻有「皇清顯考秀俊林君墓,乾隆甲午陽月 孝男海籌同孫 承重孫登墀 杖期孫彤雲 登選 登貴 孫天驥 憲章紹丕誥立」。

墓冠柱灰黑色安山岩雕成,表面浮刻雙龍戲珠紋飾,墓冠柱外側墓肩牆,寒水石洗石子加磁磚飾面;墓碑前有安山岩設置拜桌以;墓龜表面三合土裝修,墓龜四周「領巾、枕頭及螺鼓」,係砌磚底表面洗石子飾面處理。

圓形枕頭中央套橘色洗石子螺鼓相接,間隔一段洗石子牆堵復接一安山岩雕製印鬥柱,其柱身刻有聯與花鳥紋飾。

印鬥柱外側八卦形墓手,牆堵前後兩段牆身中央凹入線版及咖啡色洗石子牆面,四周起線板白色寒水石洗石子牆頂中間段牆堵中央貼有水果花磁磚裝飾。