(1) (形聲。

木,艮( gèn)聲。

本義:草木之根),木株。

——《説文》蔓根,直根柢。

——《淮南子·原道》然病生,有根有柢。

——《韓非子·解老》有根株於下,有榮葉於上。

——《論衡·》其無宿根者,候苗成而未有花時採,而衰。

——宋· 沈括《夢溪筆談》斯亦伐以求木茂,塞源而流長。

——唐· 魏徵《諫太宗十思疏》(3) 如:根荄(。

荄:草根;指,根源);根茇(植物根部);根柢(草木);根垓(根核。

植物;植根)(4) 事物本源,, [origin;source;cause;root],始。

——《廣雅·釋詁一》根者,書所謂柢。

——《韓非子·解老》萬物有所生,而獨知守其。

——《淮南子·原道》然病生,有根有柢。

——陳亮《彭子壽祭酒》近歲市人轉相摹刻諸子百家之書,……其文詞學術當倍蓰於昔人,而後生科舉之士,束書,遊談無根,此何?——宋· 蘇軾《李君山房記》(5) 如:禍(禍事根源;引起災禍人或事物);根淺門微(根基淺,門第);根兒();根氣(根基。

指稟賦、氣質);根兒裏(;本來);根苗(兆頭,開頭)(6) 物體下部,基部 [base;foot]滿庭田地濕,薺葉生牆。

——唐· 白居易《早春》去夏侵暑,入此秋變,頭齒眩疼,根痼漸劇。

——《宋書·顏延傳·陳表》(10) 佛學名詞。

佛家能產生感覺、善觀唸機體或精神力量 [nature]。

如:根器(佛教木比喻天性叫做“”。

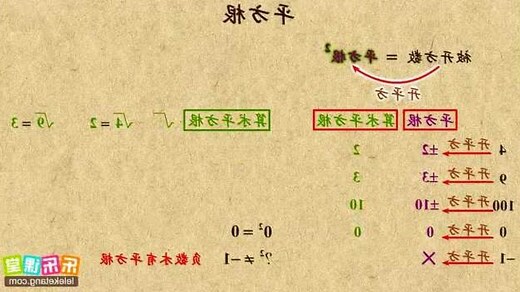

根能雕刻叫做“器”,泛指稟賦);根力(指五根和五力);根門(六根漏出種種,進入種種妄塵門户,故稱為“根門”);根緣(人根性與境遇緣務)(11) 數學名詞。

代數方程中未知數值,或稱代數方程式解;方根 [root]半生無,飄轉梗。

根是古印度哲學術語之一,梨俱吠陀中使用這個單字。

延伸閱讀…

——《後漢書·西羌傳論》其己民間侵耕地土,根究,蓋本議見牧地,民耕,可根究己耕地,搔擾。

——宋· 歐陽修《論牧馬草地剳子》(6) 如:根勘(徹底查究);根究(追根究底,打聽);根刷(根刮,徹底清查;徹底搜求);(徹底追查)(梵文與巴利語:Indriya),梵文及巴利文中,意指物理性實體力量或能力,是指那些可以五種感官所感受、認知到實體或力量。

它有增長意思。

佛教中,經文,可以用來指:

(Indriya),字面上意思是“屬於陀羅”、“源自陀羅”、“陀羅”、“陀羅同在”。

陀羅神,因此“”有威勢、勝意[1],有主宰、控制、、自為意思,後引申成人生命力、體力、動作感覺根源[2][3]。

《毘婆沙論》稱“”有八種含義,包括威勢,,異,喜觀,勝,,主[4]。

俱舍論認為,根有勝、、三個意思,總合來説,有增上義[5]。

根是古印度哲學術語之一,梨俱吠陀中使用這個單字。

延伸閱讀…

《奧義書》時代後,數論師提出十一根理論,包括眼、耳、鼻、舌、皮(五知),語、手、、大小便道(五作)以及意根。

吠檀多學派提出覺(buddhi)、我(ahamkara)、意(manas)、心(citta)四內,加入五知根與五作根之上,形成十四。

耆那教將人靈魂區分為五知根。

佛教採納了這個術語,提出五根、六根、八根、二十二根説法。

佛教於根見解,多半集中有助於修行與解脱之上。

此外,梵語Mūla,本義樹根,引申為根源、意,漢譯“”或“本”;但Indriya意義。

如善根(梵語:Kuśala-mūla)名詞,由Mūla構字而成,譯德本。

三十七菩提分法中五根,是五種精神力量。

五根增強,即是五力。

[6]佛教認為修行此法,能夠增長產生一切善法;此五法是生於一切善法本,故稱“五根”[7]。

指有情六種感官,包括眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根,合稱六根。

部份佛教部派認為意沒有實體器官,不立,稱五根。